Il castello di Sangano

Gli eredi Schiari-Riccardi (conte Domenico Alessandro e il figlio conte Edoardo con le rispettive famiglie) mantennero anche, con le cascine Schiari, cioè le circa 100 giornate di prati e campi tra il Sangone, e la strada di Bruino e il molino la proprietà del castello fino al 1920 quando passò al Sig. Saracco che lo tenne fino al 1930 circa. Subentrando quindi i signori Casavecchia e nel 1941 il generale Bechis. Fu appunto la figlia di lui, Amalia Bechis ad associare alle sue ricerche alcuni compagni della Facoltà di Architettura dell’Università di Torino, (corso di Laurea di Architettura esame restauro documenti) e insieme, sotto la guida dell’ingegner Carlo Brajda, riportare alla luce le due absidi della chiesa benedettina, le fondamenta di due altari, e una terza abside attribuita al battistero o alla sacrestia dell’antica abbaziale oltre ai reperti di età romana e dell’area cimiteriale. Il castello ha così potuto, grazie a questi avvicendamenti, evitare i danni che lo stato di abbandono avrebbe ineluttabilmente arrecato e mantenere l’antica struttura medioevale, pur accogliendo taluni adattamenti interni ed elementi settecenteschi. Nel 1854 Emanuele Gonjn, fratello di Francesco, il pittore e incisore che illustrò su incarico del Manzoni l’edizione del 1840-45 dei Promessi Sposi, lo rese famoso riproducendolo nella serie delle incisioni dei castelli ancora facilmente reperibile.

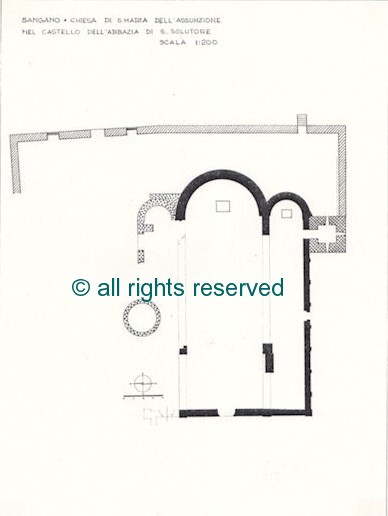

Chiesa abbaziale - Scavo delle absidi nel cortile interno del castello, 22 febbraio 1955

Chiesa di Santa Maria dell'Assunzione

nel castello dell'Abbazia di San Solutore

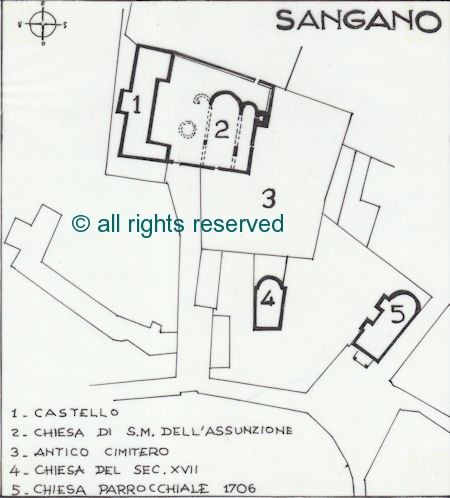

1 - castello

2 - Chiesa di Santa Maria dell'Assunzione

3 - antico cimitero

4 - Chiesa del secolo XVII

5 - casa parrocchiale

Che cosa rappresenta il castello nella storia

di Sangano?

Anzitutto, coi resti ancora visibili della chiesa benedettina, il complesso

più antico e ricco di storia. Stabilita verso il 1006 l’origine

dell’abbazia torinese di San Solutore che, ricordiamolo ancora, si trovava

dov’è ora il mastio della Cittadella di Torino, Gezone la dotò

di possedimenti tra cui la corte di Sangano, che fu il primo nucleo di possedimenti

abbaziali. A Sangano, come negli altri centri di questi, l’abbazia aveva

una casa adiacente alla chiesa dove si portavano gli affitti in denaro o in

natura. A Sangano, come negli altri centri, non amministrava l’abate

di San Solutore, bensì un gastaldo, che poteva addirittura fare accensamenti

a nome del monastero. Il castello abbaziale non era quindi un luogo in cui

si faceva vita di corte: ritrovo di castellani, di feste e tornei. Era residenza

abituale del gastaldo e dei suoi aiutanti, deposito dei raccolti e delle decime

e dei tributi. Allo stesso modo Sangano non era un feudo come tanti altri,

nel quale il signorotto e la corte erano guardati con invidia e timore e facevano

vita allegra in un mondo inaccessibile e comunque molto più vivibile

di quello dei sudditi. Qui troviamo solo terrazzani, affittatoli, mezzadri,

massari, che, in tempo relativamente breve, diventano liberi agricoltori con

casa, orticello e piccolo podere. Dapprima, controllati da un monaco gastaldo

e da fermieri che verificavano, riscuotevano i fitti e i canoni dovuti al

“signor abate”, curavano la correttezza dei rapporti feudali tra

il signore del feudo e la comunità organizzata, poi liberi agricoltori

in una ordinata piccola società rurale. Il castello dunque, più

che dimora signorile, era abitazione del gastaldo, deposito bene attrezzato

di un luogo agricolo in cui si lavora sulle terre padronali; pronto a diventare

rifugio in caso di minacce dall’esterno del feudo. Diventava dimora

signorile quando l’abate veniva per la firma di atti importanti, o per

ricevere l’omaggio feudale e il rinnovo del giuramento di fedeltà

da parte degli uomini delle località che facevano capo alla corte di

Sangano (Palassoglio, Reano). I sanganesi per l’omaggio si radunavano

nella chiesa o in mezzo alle due porte del castello, o sulla piazza antistante

la chiesa abbaziale. Nella descrizione dei beni dell’abazia di San Solutore

acquistati dall’avvocato Alessandro Francesco Riccardi, fatta in data

20 dicembre 1800, così si dice del castello

“La fabbrica del castello contiene li seguenti membri:

Un torrione in cui vi è una stanza al piano terreno, servente di tribunale,

un camerino laterale, e posto a mezzanotte d’essa stanza, una stanza

focolare successiva ad uso cucina situata sull’angolo

di ponente, a mezzanotte di detto castello; un salone in seguito tendendo

verso levante, avanti il di cui uscio aperto verso mezzogiorno vi esiste un

piccolo ramo di scala esterno, per mezzo di cui da detto salone si scende

nel cortile di detto castello; due torrioni, uno d’essi meno elevato

dell’altro, che supera l’altezza della fabbrica del castello,

nel quale al piano superiore del terreno vi è la prigione;

una stanza successiva a lavante di detto salone, con altro torrione a mezzanotte

d’essa, e due altre camere laterali a quest’ultima, una d’esse

posta sull’angolo tra levante e mezzanotte di detto castello, e l’altra

posta a mezzogiorno della medesima, alla quale sussegue una stanza detta il

granaio, e finalmente una scala fiancheggiata dalla stanza, camerino

e cucina in primo luogo menzionati, per mezzo della quale si ha l’accesso

a’ membri superiori a parte de’ sovra descritti. Inferiormente

ai membri avanti specificati, a riserva della prima camera serviente di tribunale

e del camerino ad essa laterale, vi esiguono varie crotte, e la cucina

vecchia, e una scuderia posta sotto la predetta stanza ad uso

di granaio. A levante del cortile di detto castello vi è un

torrione in parte diroccato e scoperto, risultante dalle muraglie costituenti

detto castello, e chiudenti il cortile del medesimo. A mezzogiorno di detto

cortile vi è un altro torrione denominato il campanile vecchio,

parimenti risultante oltre la muraglia ivi chiudente il cortile di detto castello

da tal parte. Dal suddetto cortile esistente avanti il sovra descritto castello

per mezzo d’una strada esistente nei siti della stessa Abazia, sotto

la quale vi esiste un ponte attraversante un fosso denominato

la peschiera circondante a quattro lati li siti laterali al suddetto

castello, si ha l’accesso alla fabbrica rustica, che da dette carte

riscontrai consistere quatto camere, due al piano di terra; le altre due superiori,

una crotta, una stalla in volta, sei casi da terra, oltre li fenili, ed altri

membri costituenti detta fabbrica rustica, dal di cui cortile situato avanti

esso si ha la comunicazione, ed accesso al suddetto castello, ed alla contrada

pubblica esistente nel luogo di Sangano, attraversando però un ponte

sotto la cui vi esiste la bealera discorrente in detto luogo di Sangano, lateralmente

alla predetta contrada…" L’Avvocato Riccardi lo acquistò

l’anno nono della Repubblica francese, il 29 frimaio (20 dicembre 1800),

presentandosi davanti alla Commissione per la vendita dei beni nazionali,

dove erano messi all’incanto tutti i beni dell’abbazia ancora

invenduti, suddivisi in quattro lotti.

Dal libro:

Storia di Sangano e della sua gente

Giuseppe Massa - Maria Teresa Pasquero Andruetto

Lazzaretti Editore, 1996.

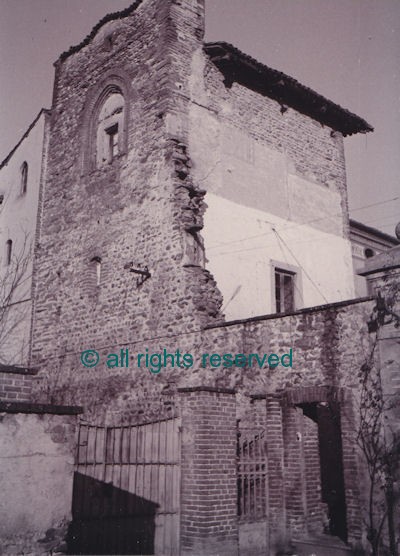

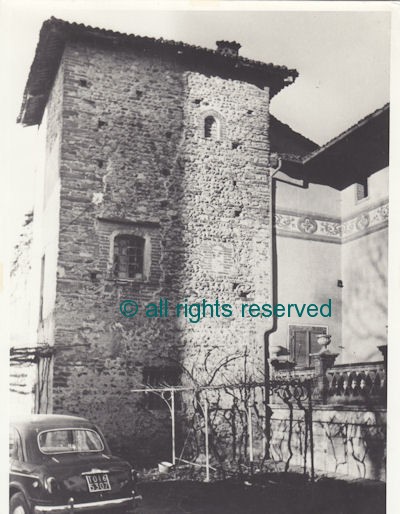

Il castello visto dall'interno

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Carlo Brayda (Torino 1903) autore di studi e ricerche su vari aspetti dell'antico Piemonte con particolare riguardo alla storia dell'architettura e alla conservazione degli edifici e delle testimonianze artistiche, ha pubblicato: Antichi quartieri del centro di Torino, (1937); I portici di Torino, (1938); Urbanistica e architettura minore del medioevo in Piemonte, (1938); Le ville nuove e le terre franche in Piemonte, (1938); Vie e piazze medioevali piemontesi, (1938); Costumi e addobbi tradizionali nelle processioni piemontesi, (1939); Vitozzo Vitozzi ingegnere militare ed alcuni disegni di Torino antica, (1939); Carlo Andrea Rana ingegnere militare e regio architetto, (1939). Assistente al Politecnico di Torino (Facoltà di Architettura) incaricato del corso Restauro dei monumenti è autore di: Stili di architettura e dizionario dei termini usuali, (Torino, 1947); Norme per il restauro dei monumenti, (Torino 1954). Sua è la relazione al Convegno dell'Accademia delle Scenze: Documentazioni ed attribuzioni di edifici vittoriani, (1972)

Dal libro:

PIEMONTESI DELL'OTTOCENTO

"Dai biglietti d'augurio alle chiavi dei feretri"

Carlo Brayda

Tipolito Melli - Borgone di Susa, 1978

Pag 1