|

| L'ex ristorante “Cannone

d’oro” in via Pinerolo angolo via Peschiera. Il locale fu

parzialmente distrutto da un incendio doloso appiccato dai fascisti

venuti da Torino perché a volte di notte vi si riunivano i partigiani

della zona per prendere accordi. |

Il “Caso Zorzoli”.

Aldo Zorzoli era il proprietario della fabbrica SAMT in via

Pinerolo angolo via Aldo Piatti. La ditta fu poi di proprietà del cav.

Manzone ed assunse quindi il nome di FRAP. Di Zorzoli parla Orazio Verde,

classe 1920, comandante partigiano in Val Sangone, dirigente industriale,

di Alessandria. La testimonianza è stata raccolta da Gianni Oliva nel

1987 e si trova in “La Resistenza alle porte di Torino” dello

stesso Oliva. Eccola. Siamo probabilmente nell’autunno del 1944.

«A Piossasco c’era un certo Aldo Zorzoli, industriale, titolare

di un’officina meccanica. Venni a conoscenza che egli iniziava la fabbricazione

delle pistole-mitra Tz. Decisi di prelevarlo, assieme al suo “bravaccio”

di cui non ricordo il nome, e di portarlo in montagna per interrogarlo con

maggior comodo. Arrivati a Cumiana ci accorgemmo che il paese era pieno di

fascisti: io non me la sentivo di fucilare i due catturati, perché

la loro colpevolezza, al momento, era solo voce di popolo, anche se dopo risultò

ben fondata. Così fui costretto a lasciarli andare ed essi si salvarono».

Di Zorzoli si ricorda anche Beppe Colombaro, fratello minore del partigiano

Albino. In un’intervista del dicembre 2015 ha detto: «Un certo

Zorzoli, parlando il tedesco, faceva il mediatore tra i piossaschesi e i tedeschi;

tantissimi ricorrevano a lui e molti furono salvati...».

Dopo il 1945, crollata la produzione di parti per le armi, la fabbrica di

Zorzoli, che possedeva una bella villa con un sinuoso viale d’accesso

in via Cesare Battisti, chiuse l’azienda che riprese l’attività

un anno e mezzo dopo con il cav. Manzone.

Due gli stabilimenti della SAMT uno a Torino

e l’altro a Piossasco

ma di Zorzoli non c’è più traccia

Dato per ucciso dai partigiani dalla signora Hedda Silvani

in una lettera al figlio Gustavo, di Aldo Zorzoli si parla nel corso della

Giunta del CLN a metà maggio 1945 quando il segretario comunale Guerrera

legge una lettera della SAMT pervenuta al CLN per conoscenza ed inviata anche

al CLN di Borgo San Paolo di Torino. Che Zorzoli sia in predicato per essere

epurato lo dice il CLN di fabbrica della SAMT di Torino ma dove in quei giorni

Zorzoli sia nascosto non è dato sapere.

La SAMT aveva dunque due stabilimenti, uno a Torino in via Bra 9 e un’officina

a Piossasco in via Pinerolo anche se la sede legale era a Torino in Via Monginevro

89.

Giovanni Coraglia, Domenica Morello e Agostino Ramella scrivono al sindaco

di Piossasco:

“Si informa cotesto C.L.N. che il signor Aldo Zorzoli, Amministratore

unico della Soc. An. Meccanica Torinese (…) si è assentato dal

suo posto di lavoro senza lasciare un legale rappresentante della Società.

A tale scopo di non interrompere l’attività dell’azienda

ed in modo da poter assicurare il lavoro a tutta la maestranza si è

resa necessaria la formazione, in seno alla ditta stessa, di un comitato di

fabbrica formato dai seguenti dipendenti. Trivelli Dottor Ing. Franco amministratore

Tardi Francesco direttore tecnico

Morello Domenica capo officina

Coraglia Giovanni capo reparto

Lazzeroni Ademo operatore

Ramella Agostino operaio

Quanto sopra sino a che il Comitato Nazionale di Epurazione non avrà

preso le disposizioni del caso nei riguardi del signor Aldo Zorzoli in parola

per ciò che concerne la sua attività”.

Zorzoli era nato a Torino il 19 luglio 1919, dal giugno del 1938 risiedeva

a Piossasco in via Magenta 11. A febbraio del 1942 torna ad abitare a Torino.

Su Zorzoli e sulla SAMT all’interno della Giunta vi sono posizioni diverse

su eventuali decisioni da prendere.

Guido Billotti (Dc) ritiene che il Comitato di fabbrica non abbia veste giuridica

per decidere, “ma che invece gli operai della ditta debbano procedere

alla nomina di un Consiglio d’amministrazione nominato direttamente

da loro e pertanto di sospendere ogni decisione in attesa di mettersi in contatto

col CLN di Borgo San Paolo e cogli operai della ditta”.

Si associa Giovanni Bertolotti (Pd’Az) “il quale asserisce che

ogni decisione al riguardo deve essere adottata dal CLN di Borgo San Paolo,

giacchè il Cln di Piossasco ha ricevuto tale comunicazione SAMT esclusivamente

per conoscenza”.

Cesare Lovera (Pd’Az), Mario Pautasso (Psi) e Sante Lazzeris (Pli) “espongono

la tesi che subito si debba procedere alla nomina di un rappresentante comunale

in seno al comitato di fabbrica per la tutela degli interessi di questo comune”.

Il sindaco Boch parla “della salvaguardia degli interessi del Comune

e degli operai occupati nel predetto stabilimento” ma una decisione

sarà presa solo nei giorni seguenti.

Il 22 maggio infatti si torna sull’argomento. E’ stata consegnata

al sindaco Boch una lettera da parte di un dipendente della SAMT di Piossasco

(Pautasso).

“SAMT. – Alla Camera del Lavoro – Sezione Metallurgici,

Corso Galileo Ferraris 12 – Torino

e p.c.

Al CLN di Piossasco

“Si comunica a questo ufficio che in data 18 maggio

1945 a mezzo di votazioni di tutte le maestranze della S.A. Meccanica Torinese,

presente il CLN di fabbrica, è stata formata la Commissione di fabbrica

risultata composta dai seguenti membri:

socialista Fiora Giovanni aggiustatore democ. Crist. Garello Aldo addetto

macchine comunista Remondino Maura impiegata

La Commissione di fabbrica”.

Quindi “l’operaio Pautasso chiede che da parte del CLN sia rilasciata

una dichiarazione con la quale si riconosce il CLN di fabbrica nominato dagli

operai della SAMT. Tale richiesta viene accettata (e) gli viene consegnata

la suddetta dichiarazione”.

A metà maggio, dunque, si ventilava l’ipotesi dell’epurazione

per Zorzoli che, però, era irreperibile. All’Istoreto (Istituto

Storia della Resistenza di Torino) nei due faldoni con la documentazione sulle

epurazioni risulta in un lungo elenco (aperto di Vittorio Valletta e da Giovanni

Agnelli senior della Fiat) che Zorzoli della SAMT nel giugno del 1945 era

stato demandato dall’apposito CLN torinese al processo per epurazione.

Quindi i dipendenti SAMT dell’officina di Torino che scrivono al Comune

di Piossasco erano ben informati.

Zorzoli è ricercato. Ma fino ad agosto non si sa nulla. Si hanno notizie

di lui dal quotidiano “La Nuova Stampa” dell’11 agosto 1945,

pagina 2, ritornato in edicola da poco più di una settimana. Su due

colonne titola:

L’inventore della pistola T.Z.45

denunciato alla Corte di Assise

Aldo Zorzoli riforniva di armi i fascisti e i tedeschi – Seviziatore di partigiani

Nel testo si scopre che era fuggito a Milano e che da un amico si era fatto consegnare per 200.000 lire una tessera da partigiano in bianco sulla quale aveva scritto il falso cognome di Ferraio.

|

La Nuova Stampa, 11 agosto 1945, pag.2

Leggiamo l’articolo, dove si parla della sua famosa

pistola che vendeva ai fascisti ad un prezzo e ai nazisti ad un altro.

“E’ stato arrestato e denunciato alla Corte d’Assise straordinaria

il noto industriale torinese Aldo Zorzoli fu Giovanni, di 35 anni, abitante

in via Mombarcaro 8. Tecnico esperto e fascista ferventissimo, egli creò

uno speciale tipo di “pistola-mitra”, la TZ 45, che mise subito

a disposizione delle forze armate nazifasciste, vendendola ai repubblicani

a lire 5000 e ai tedeschi per 2950. Migliaia di “pistole-mitra”

uscirono dall’officina di Zorzoli il quale incassava a tutto piano banconote,

senza curarsi che la sua invenzione fosse particolarmente usata contro i partigiani.

A poco a poco divenne amico dei più famigerati briganti neri: Cesare

Mondino (che era di Piossasco, ndr), Spirito Novena (che nel Pinerolese e

nel Bargese con la sua banda nera uccise 195 persone, tra partigiani e civili.

Fu condannato a morte, poi all’ergastolo e nel 1960 girava già

libero per Torino, ndr) e De Chiffre (specializzato in incursioni notturne

contro civili e partigiani, condannato alla fucilazione alla schiena, poi

all’ergastolo, quindi a dieci anni e nel 1950 amnistiato, ndr).

Queste secondo “La nuova stampa” le amicizie di Zorzoli.

L’articolo prosegue.

“Con De Chiffre poi strinse rapporti fraterni. Da lui si faceva sempre

scortare a Como presso gli alti comandi tedeschi: e la sua macchina era irta

di canne di armi automatiche tanto paventava un incontro con i patrioti. Fu

insieme al De Chiffre ch’egli un giorno catturò appunto un giovane

volontario della libertà: e, accusandolo d’immaginari furti,

lo sottopose a percosse e sevizie.

Dopo il 25 Aprile lo Zorzoli, atterrito, riparò a Milano dove, da certo

Buffalino, si fece cedere, per 200.000 lire, una tessera partigiana in bianco

che riempì poi col falso nome di Farraio. Nonostante questo egli, nei

giorni scorsi, è stato riconosciuto, smascherato e spedito in carcere.

Insieme a lui è stato deferito, a piede libero, il suo collaboratore,

ing. Carlo Alba, ex ufficiale dell’Aeronautica repubblicana”.

Di Zorzoli scrivono anche Razeto e Gasparini in “1945. Il giorno dopo

la Liberazione”, Castelvecchi editore, 2015.

La pistola-mitraglietta, disegnata dallo stesso Zorzoli, fu prodotta in circa

7.000 esemplari non solo a Piossasco e a Torino ma anche in una fabbrica d’armi

di Brescia. Dopo la Liberazione finì la produzione anche se molti esemplari

rimasero sul mercato clandestino gestito dai fascisti. E’ singolare

e preoccupante che tra le armi usate dalle Brigate rosse nell’ agguato

ad Aldo Moro e nell’uccisione della sua scorta (17 marzo 1978) vi fosse

una pistola mitraglietta TZ45 di Zorzoli.

|

La sigla T.Z.45 deriva dal nome dei due progettisti, Tonon

e Zorzoli, e dall’anno in cui entra in produzione, anche se altri siti

specializzati in armi da guerra sostengono sia l’autunno del 1944.

Iniziata nelle ultime settimane del 1944, l'intera produzione della TZ-45

fu assorbita dalle forze armate fasciste della Repubblica Sociale Italiana,

mentre la sua distribuzione fu disposta inizialmente solo ai soli corpi speciali

(come, ad esempio, la famigerata e filo nazista Xª Flottiglia MAS) ma

fu poi generalizzata a tutte le unità combattenti, in particolare a

quelle impegnate nella lotta antipartigiana. È possibile che alcuni

esemplari di quest'arma siano stati impiegati dai nazisti tedeschi nel territorio

della repubblica di Salò (Nord Italia).

Un esemplare di quest'arma fu utilizzato dalle Brigate Rosse nel marzo 1978

per compiere l'agguato di Via Fani a Roma contro Aldo Moro. Verosimilmente,

si trattava di un’arma di preda bellica, occultata in qualche deposito

clandestino nel Nord Italia. Il mitra TZ-45 è stato utilizzato dal

brigatista Prospero Gallinari per sparare contro i tre agenti della scorta

di Moro presenti sulla seconda auto. Il brigatista raccontò al processo

che il mitra di Zorzoli si era inceppato ed egli continuò l'azione

criminale sparando con la sua pistola contro gli agenti di scorta.

La pistola-mitraglietta disegnata e prodotta dalla SAMT

di Zorzoli a Piossasco, Torino e Brescia in circa 7.000 esemplari

Deferito dal CLN per l’epurazione e denunciato alla Corte d’Assise,

di Zorzoli non si hanno più notizie. Secondo il sito www.laltraverita.it

(che cura il ricordo dei fascisti caduti durante la Repubblica di Salò),

Zorzoli non fu condannato e il suo processo non andò oltre l’istruttoria

e la pratica fu chiusa. Occorrerebbe una ricerca accurata presso l’Archivio

di Stato.

Una traccia di Zorzoli si trova in un breve articolo sui fallimenti a Torino

su “La Stampa” del 25 ottobre 1956.

“Società An. SAMT (Società Anonima Meccanica Torinese),

in persona amministratore unico Aldo Zorzoli, con stabilimento in Piossasco:

sent. 24 ottobre; giudice dott. Caccia; curat: Turletti dott. Aldo; verif.

29 novembre.-“

Ma la SAMT è ormai una sigla vuota perché è stata assorbita

dalla FRAP che produce parti per auto per l’indotto della Fiat.

|

L’epurazione e le prime condanne a morte

dei “delinquenti fascisti”

Visionando alla Civica di Torino i microfilm del maggio 1945

de “l’Unità” (per non allargare troppo nel tempo

il raggio d’indagine) si ha un quadro dettagliato dei processi che avvengono

in maggio in Torino con imputati della provincia e del capoluogo.

Il 5 maggio 1945 il Tribunale del popolo di Torino emette 8 condanne a morte

contro altrettanti criminali fascisti torinesi. La sede del tribunale era

a Torino in via Cavour 8.

Sono condannati a morte: Salvatore Di Perno della famigerata “X Flottiglia

Mas”; Guido Casetti delle Brigate nere; Carmelino Ruzza del RAP (ovvero

Reparto Anti Partigiani), Riccardo Paolini (RAP), Elio Fabris (RAP), Giuseppe

Felenzer, Orazio Cortese (RAP) e Calogero Panto.

Ergastolo per Vittorio Mantovani della GNR (Guardia Nazionale Repbblichina);

ventidue anni di reclusione a Carlo Dalboni.

Garofalo Vincenzo (GNR), assolto per insufficienza di prove. Domenico Furegato

rinviato per supplemento di istruttoria.

Nelle scuole di Torino e Provincia furono epurati e sospesi temporaneamente

dal grado e dall’ufficio (non dallo stipendio) in attesa che venisse

precisata la situazione di ciascuno, i dirigenti delle scuole elementari e

degli istituti medi e superiori che prestarono giuramento alla Repubblica

sociale italiana di Salò.

L’epurazione interessò anche i vertici di enti e settori della

vita pubblica, associativa, bancaria e dei servizi. Ne dà notizia “l’Unità”

del 12 maggio. Dal 30 aprile all’11 maggio fu interessata dall’epurazione

la direzione compartimentale delle ferrovie, la Banca d’Italia, l’amministrazione

finanziaria provinciale, l’Istituto Case popolari, l’Italgas,

le Officine Viberti nella persona di Candido Viberti, le Aviolinee italiane,

la Fiat Grandi Motori, Istituto nazionale della previdenza sociale, la Banca

commerciale italiana, la Cartiera Burgo, il Consiglio provinciale dell’economia

corporativa, l’Agenzia Telegrammi ed Espressi, l’Incet, i Vigili

del fuoco, la Riv di Villar Perosa nella persona dell’ing. Pietro Bertolone,

l’Impresa Mannoni Giovanni, l’Istituto agrario Bonafous di Chieri

di proprietà del Comune di Torino, l’associazione dei macellai.

Fu epurato anche Francesco Pastonchi, allievo di Arturo Graf, poeta e cantore

del regime fascista, fine dicitore salottiero, che insegnava letteratura italiana

all’Università di Torino ma non era laureato. Ci pensò

Mussolini nel 1935 a conferirgli d’ufficio la laurea “per chiara

fama”.

(l’Unità 6 maggio 1945)

Il 9 maggio 1945 il Tribunale militare di guerra condanna a morte altri dodici

fascisti. Queste le sentenze solo nei primi giorni di maggio. Le sentenze

di morte furono

quasi tutte eseguite, le condanne all’ergastolo o a decine d’anni

di carcere furono con l’Amnistia del ministro della Giustizia Palmiro

Togliatti (Pci) progressivamente ridotte e spesso cancellate.

«Zorzoli si crede sia stato

ucciso.

Martinotti ucciso dai partigiani»

Ancora nella sua lunga lettera, “Gustavino caro…”,

scritta con inchiostro verde, la signora Silvani illustra al figlio le traversie

e la morte di amici di famiglia o conoscenti, alcuni dei quali non residenti

a Piossasco e quindi di difficile identificazione a distanza di 72 anni.

«Fiorio è stato preso e non si sa dove sia. Anche il padre

era stato arrestato e poi rilasciato. L’ebreo Rino è morto. Il

dottor Nazario che era fuggito dalla prigionia e che lavorava a Torre Pellice

è stato fucilato dai Tedeschi. Zorzoli si crede sia stato ucciso. Maestri

e Bernabò S. sono stati in carcere molti mesi e sono usciti dopo la

fine della Repubblica (di Salò, ndr), Martinotti è stato ucciso

dai partigiani e così il Nino, nipote della Sig. Cruto. Pare che abbiano

anche fucilato Leonardo Olivero e che Ninelupo (?), Pierino e la madre siano

ricercati. A Torino poi c’è stata una feroce giustizia di popolo.

Qui (a Piossasco, ndr) si sono accontentati di mettere falce e martello rosso

a chi era con loro e nero ai fascisti (noi l’abbiamo rosso). Ma non

hanno fatto nulla tranne ruberie e qualche sopruso».

«A Torino è quattro mesi che non vado perché mancando

le corriere bisogna fare molto a piedi e poi con la caduta del ponte la casa

resta più scomoda. Abbiamo avuto un inverno tremendo per il freddo

e papà poverino ha fatto tutto in bicicletta perché prendevano

(requisivano, ndr) la macchina. Ce l’avevano presa una volta che hanno

rovinata tutta la carrozzeria portandola in montagna. Ma poi io ho scritto

al capo partigiano che ce l’ha fatta rendere. I Tedeschi ci hanno requisito

una camera due volte, ma sono stati poco e si sono comportati civilmente.

Una volta volevano incendiare Orbassano e Piossasco e papà con altri

sono andati a Torino al Comando e sono riusciti a calmarli».

Seguono alcuni ragguagli su Giancarlo Pajetta che nel dopoguerra era l’esponente

piemontese del Pci più conosciuto a Torino. «Pajetta è

a Roma per il partito comunista, Giuliano è prigioniero in Germania

e il fratello più giovane partigiano morì in uno scontro con

i Tedeschi SS». Quindi un accenno al sindaco Pci, Giovanni Boch,

in carica dalla fine di aprile 1945: «È sindaco Boch con

una Giunta un po’ stramba. Ma il sindaco è di molto buon senso

ed è aiutato da Alfredo Oberto […]. E’ con noi molto gentile».

Aggiunge in un’altra lettera del 22 maggio 1945 la signora Silvani:

"Abbiamo sindaco Boch il quale ha tali sentimenti e tale educazione

da farci augurare che possa servire di modello a tutti. Peccato che sia comunista,

o meglio si dica comunista, perché il suo modo di operare e di agire

è del migliore, questo gentiluomo che ama l’ordine, il lavoro,

la disciplina, la famiglia eccetera”.

In un altro passaggio la signora si lamenta della mancanza dei giornali quotidiani

a Piossasco. Scrive: ”Anche qua è una fioritura di giornali,

ed ora che Sisto (Valfrè, il giornalaio che aveva l’edicola

sotto l’Ala all’angolo con Piazza XX Settembre, ndr) va a

prenderli a Torino prende quello che vuole e porta (a Piossasco) quello

che fa piacere a lui. La vita è molto cara ed era una vera repubblica

(Sociale fascista di Salò, ndr), perché tutti facevano

borsa nera e non avevano più nessun comando. I repubblichini, così

li chiamavano, commettevano tutti i soprusi”.

|

La casa del dott. Silvio

Silvani in via Pinerolo angolo via Nazario Sauro. Silvani è stato

medico condotto di Piossasco e Bruino. Sul cancello la moglie Hedda

Ferri. |

Morte misteriosa di un pugliese sfollato

Il 10 giugno 1945, all’1,30 viene rinvenuto il corpo

di Angelo Donatone, del fu Gaetano e di madre ignota. Donatone aveva 50 anni,

era residente a Torino e sfollato a Piossasco, impiegato, vedovo di Maria

Foglianisi. Era nato a Gioia del Colle (Bari). Il corpo era abbandonato nella

scarpata di fronte alle case di Via Pinerolo, angolo con l’attuale via

Alfieri (al tempo via Volvera) di proprietà dei Cruto e Carbonero.

Il Donatone fu presumibilmente lasciato scivolare dall’angolo dove esiste

ancora oggi una grossa pietra segnaletica. La denuncia arrivò dai Regi

Carabinieri di Orbassano, dal maresciallo comandante Mario Mongillo l’11

giugno e fu trascritta negli Atti di morte dal segretario comunale Pasquale

Guerrera.

Nel documento non si parla delle cause della morte della vittima né,

tanto meno, della sua collocazione politica. Nessuno ha mai sollevato questo

caso, ricordato nebulosamente da alcuni anziani (allora ragazzi), rimasto

sepolto negli Atti di morte del Comune di Piossasco.

La morte di Donatone, che non fu seppellito a Piossasco, fu dovuta ad un malore,

ad una spiata, ad una vendetta, ad un regolamento di conti? Era un antifascista

o un fascista? Aveva con sé documenti falsi? Fu ucciso in località

Ponte Nuovo (come scrivono i Carabinieri di Orbassano) o altrove e poi portato

a Piossasco, dove era sfollato?

Allo Stato civile di Gioia del Colle dicono che il cognome Donatone è

ancora oggi abbastanza diffuso, ma le ricerche dell’Ufficio pugliese

non hanno dato risultati positivi circa l’identificazione più

precisa del loro (?) concittadino. Non solo. Dice la dott.ssa Donata Vitto,

ufficiale dello Stato civile di Gioia del Colle: «Siamo spiacenti,

ma del sig. Donatone Angelo non abbiamo traccia, né atto di nascita

né trascrizione di morte».

Perché allo Stato civile di Piossasco il Donatone risulta essere nato

a Gioia del Colle? Al corpo rinvenuto in via Pinerolo fu dato un nome di comodo

per sviare eventuali indagini sugli assassini e per non svelarne l’identità

che poteva compromettere e tirare in ballo qualcuno? Aveva documenti falsi?

Che vi sia qualcosa di non chiaro sull’identità del morto lo

dimostra anche la discordanza sulla sua età. Infatti sul Bollettino

di San Francesco (luglio 1945), nella rubrica “Morti”, il Donatone

risulta avere 48 anni e non 50 come è scritto nella denuncia di morte

del Comune di Piossasco. Nell’atto di morte manca tra l’altro

il mese e il giorno di nascita, l’anno si può ricavare dal fatto

che aveva 50 anni (o 48?). Si scrive che la madre del Donatone è «ignota»:

di solito negli atti ufficiali si scriveva che era “ignoto” il

padre. “Mater semper certa, pater nunquam” dicevano gli

antichi Romani. Piossasco trasmise l’atto di morte al comune di nascita

che non lo inserì nei suoi Atti perché già allora non

lo riteneva suo cittadino? Presso quale famiglia era sfollato? Pare abitasse

in quella che sarà via Mario Davide e che avesse affittato una stanza

da una certa Tilde Cardone.

Il mistero sull’identità del Donatone permane. Il silenzio durato

72 anni non aiuta a identificare l’uomo.Un’altra ipotesi, più

prosaica, circolata nell’immediato dopo guerra, volle il Donatone vittima

di un omicidio dettato dalla gelosia di un marito della cui moglie si sarebbe

invaghito il pugliese.

Ne “La resa dei conti” (Mondadori) Gianni Oliva fornisce le cifre

dei morti ammazzati tra la fine di aprile e luglio 1945: secondo una quantificazione

per difetto le persone uccise accusate di essere stati fascisti o aderenti

alla Repubblica di Salò furono circa 3.000 nel solo Piemonte di cui

1500 giudicati dai tribunali marziali partigiani seduta stante. A Torino molti

corpi furono buttati nel Po, lasciati lungo le strade e i corsi, fu attuata

un’epurazione quartiere per quartiere. A molti giustiziati vennero portati

via sistematicamente i documenti di identità e i loro cadaveri furono

occultati per mesi. Dal 26 aprile, giorno della Liberazione di Torino, furono

uccisi dai partigiani migliaia di fascisti, brigatisti neri, collaborazionisti

con i tedeschi. In Piemonte funzionarono a pieno ritmo 11 Corti d’assise

straordinarie che tra il 1945 e i 1947 giudicarono 3.600 persone: a 203 di

loro fu inflitta la pena di morte, 23 condannate all’ergastolo, 319

a più di 20 anni di carcere e 853 ad una pena detentiva compresa tra

i 5 e i 20 anni.

Cercare l’identità del Donatone in questo clima di giustizia

rivoluzionaria che non ha aspettato i tempi della “giustizia ufficiale”

è difficile se non impossibile.

|

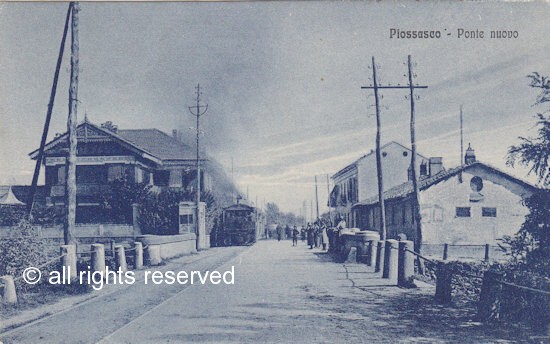

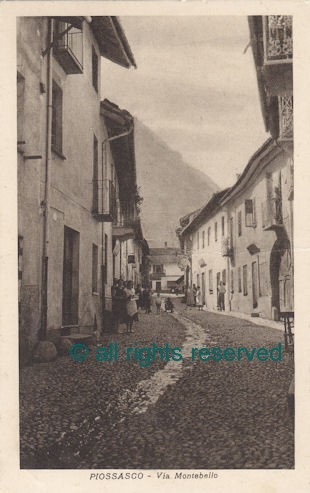

Ieri - cartolina viaggiata 1922

|

|

Oggi - Il luogo dove fu trovato il cadavere dello sfollato

Angelo Donatone che abitava a Piossasco sotto falso nome. Il luogo,

in via Pinerolo angolo Via Alfieri (allora Via Volvera), è rimasto

tale a quale era più di 70 anni fa. La casa era di proprietà

della famiglia Cruto che recentemente, per testamento dell'ultima discendente

Miranda, è stata lasciata in eredità alla casa di riposo

"Esterina Coassolo" della fondazione Pro Senectute di Cantalupa.

Fra non molto inizieranno i. lavori per l'abbattimento e la costruzione

di un edificio nuovo a forma di L su via Pinerolo e via Alfieri. |

Un falso (?) piossaschese fascista fucilato a maggio nel Canavese

Aveva 32 anni, si chiamava Pierino Brero di Camillo, di Piossasco.

Era un fascista della Guardia Nazionale Repubblicana.

Fu ucciso dai partigiani nel Basso Canavese nel maggio del 1945. Così

scrive nel suo diario don Luigi Vesco, priore e parroco di Strambino dal 1910

al 1954. Il libro, custodito dalla Fondazione Donat Cattin di Torino, ripercorre

i tragici eventi accaduti in quella zona dall’ 8 settembre 1943 al 15

agosto 1945. Sorpresa: all’anagrafe e allo stato civile di Piossasco

questo Brero non risulta essere nato né aver abitato a Piossasco, anche

se il suo cognome è ancora oggi diffuso.

O don Vesco, al quale Strambino ha dedicato la piazza principale del paese,

ha preso un abbaglio, o lo stato civile era un colabrodo o molti agivano sotto

falsa identità e falsa origine.

Pare che il Brero si fosse infortunato in seguito al ribaltamento di un mezzo

militare a Villareggia nel Canavese; con altri camerati feriti fu ricoverato

all’ospedale San Giovanni vecchio in via Giolitti a Torino.

Secondo il parroco, Brero, e altri nove fascisti, fu prelevato dai partigiani

di Torino dall’ospedale e portato nel Canavese. Quattro di questi furono

consegnati agli Alleati (e si salvarono), gli altri cinque furono uccisi.

Con il Brero furono passati per le armi Saverio Carbone fu Nicola, 44 anni,

di Bari; Renzo Pasotti di Giovanni, 19 anni, da Bovetto (Bs); Giuseppe Falchero

fu Michele, 43 anni, da Castiglione Torinese ed Eros Teodori di Fioravanti,

39 anni, da Occhiobello (Rovigo).

«Triste pagina che non vorrei segnare in questo diario»,

annota don Vesco che fu anche il difensore dell’ex podestà fascista

di Strambino il generale di Corpo d’Armata Sisto Bertoldi, già

nelle carceri di Ivrea «con la doppia imputazione di aver fatto

arrestare dai tedeschi e mandare in Germania il partigiano dott. Antonio Manzini

e di aver collaborato con il nemico». La perorazione di don Vesco

fu tale che il Bertoldi fu assolto e quasi liberato a furor di popolo, partigiani

compresi. Don Vesco fu considerato dal regime fascista un suo avversario.

Intervento di Gianfranco Martinatto

ricercatore di storia locale

“Sono un testimone dei testimoni”

PIOSSASCO DAL ’43 AL PRIMO DOPOGUERRA: DAL FASCISTA ZORZOLI (POI EPURATO), LE FAMIGLIE EBREE NASCOSTE A SAN VITO, UNA NUOVA GENERAZIONE DI PICCOLI IMPRENDITORI NEL SETTORE METALMECCANICO

Non si può parlare di vera industria a Piossasco negli

ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi del Novecento. Le attività

allora presenti possono essere classificate nell’ambito artigianale

o poco più su in quello manifatturiero. Ritroviamo alcune dinastie

di distillatori: i Reinaudi, i Baudino, gli Oberto. Nel campo delle brusche:

i Fenoglio, in quello alimentare i Mondino. È la I Guerra Mondiale

a offrire soprattutto agli spazzolifici una opportunità di fare un

salto qualitativo in termini di commesse. Negli anni venti fa la comparsa

un feltrificio (Il Subalpino). L’industria metalmeccanica è assente

almeno fino agli anni trenta. La FIAT e le altre ditte nate a fine Ottocento

a Torino non erano ancora occasione di commesse. La prima attività

legata alla metalmeccanica che si ricordi in Piossasco era collocata al fondo

dell’attuale via Borsi. Attingo ai ricordi familiari, perché

per mio padre del 1921, fu il suo primo impiego. La fabbrica, o come si usava

dire da queste parti, la boita, sotto una tettoia aveva già alcuni

torni. Tuttavia era ancora un ibrido tra una bottega da fabbro e una officina

metalmeccanica. Si faceva di tutto: dagli attrezzi per la campagna ai tiranti

per i primi aerei. Le produzioni erano limitate nel numero e si cambiava spesso

articolo. I proprietari erano Umberto Piatti, Raffaele Mondino(?) e altri.

Fu da questa attività che si giungerà alla fondazione di quella,

che sarà, fino agli anni Novantacinque dello scorso secolo, la fabbrica

piossaschese per antonomasia: la FRAP. In effetti Umberto Piatti lo troveremo,

agli inizi del secondo dopoguerra, per un breve periodo tra i soci fondatori

della fabbrica di ricambi piossaschese e mio padre seguirà il suo primo

padrone in questa transazione.

Ci fu però un interregno tra la fabbrica di via Borsi e la successiva

fondazione della FRAP, ed è il periodo della seconda guerra mondiale.

Per parlare di questo bisogna dare alcune delucidazioni sugli aspetti del

centro piossaschese. Due episodi della storia nazionale avevano mutato la

geografia paesana. Uno era stato l’uccisione, il 29 luglio del 1900,

del Re Umberto I a cui il paese aveva dedicato la costruzione della nuova

scuola elementare. Il secondo, la tragedia della Prima Guerra Mondiale aveva

indotto il comune a riservare un luogo alla memoria dei caduti, individuato

proprio di fronte alla scuola (oggi Via Trieste). Quando nel 1943, dopo l’8

di settembre, le sorti dell’Italia peggiorarono con l’occupazione

tedesca e i bombardamenti, a Piossasco troviamo una novità, la presenza

di una fabbrica torinese, la SAMT collocata dove poi troveremo dal ‘57

in poi la FRAP, ma anche diffusa in piccoli capannoni in serie, in mattoni,

le cui tracce si possono ritrovare in edifici ancora presenti dietro ai così

detti palazzi Fanfani.

Il proprietario di questa fabbrica era l’ingegner Aldo Zorzoli e le

motivazioni di questa traslazione sono da ricercare nelle sempre più

frequenti incursioni aeree su Torino. Come si sia potuto sistemare a Piossasco

e soprattutto su suolo pubblico è un mistero. Zorzoli prolifico progettista

di vari dispositivi quali ammortizzatori e stabilizzatori di sospensioni era

ben introdotto con il regime fascista. Alcune sue invenzioni avevano varcato

i confini nazionali. Conosceva il tedesco per aver frequentato i mercati della

Germania e Svizzera. Delle sue frequentazioni in ambito militare si ricorda

soprattutto quel Carlo Alba, ingegnere, ex ufficiale dell’aeronautica

della RSI. Il suo nome resterà legato a un’arma, un mitra, il

TZ45 che sarà imbracciato sia dalla squadracce fasciste nella repressione

partigiana, sia dagli stessi partigiani. Un’arma tristemente famosa

che arriverà fino ai giorni nostri con il delitto Moro e il cui uso

lo si troverà anche nel sud-est asiatico.

Quest’arma prodotta in diversi posti del nord Italia, in particolare

nel bresciano, venne assemblata anche a Piossasco nella SAMT di piazza Italo

Balbo (oggi Fratelli Baudino).

Attingo nuovamente ai ricordi familiari. Mio padre che aveva avuto la fortuna

per i tempi di essere riformato per un problema toracico, fu precettato e

impiegato nella produzione bellica di questa ditta. Godeva come tutti coloro

che vi lavoravano di un lasciapassare bilingue, soprattutto dall’autunno

del ’43, questo però non era sempre un passe-partout per muoversi

in tranquillità. Due volte fu fermato. Una invitato a tornare a casa

perché nella ditta avevano prelevato alcuni operai, tra cui una donna

di nome Clementina, che era sospettata di essere una staffetta della Resistenza.

La seconda, nell’inverno del ’44, mentre si accingeva ad andare

a lavorare, una retata di tedeschi e fascisti arrivò improvvisamente

nel cortile di casa e mio padre, per salvare suo fratello nascosto in casa,

dopo che era tornato a piedi da Chatillon in Val d’Aosta, dopo l’8

settembre, si consegnò. Nonostante il lasciapassare fu portato a S.Vito

e poi grazie ad un fascista repubblichino, liberato, mentre alcuni di questa

retata vennero portati in via Asti a Torino.

Sul famoso mitra mio padre affermava che non era molto affidabile. A cento

metri già perdeva precisione a causa di problemi di compressione. Tuttavia

aveva delle novità interessanti, il calcio retrattile e la sicurezza

sull’impugnatura del caricatore. A Piossasco le lavorazioni che lo riguardavano

erano soprattutto le parti cilindriche, altri particolari come la molla interna

e gli scatolati venivano da via. Annesso alle officine, era presente una camera

di tiro con dei sacchi di sabbia in quei tetti di via Trieste. L’ambiguità

del Zorzoli era nota: compromesso con il regime, non mancava però di

intrattenere rapporti con i resistenti. A volte per le sue conoscenze e per

sapere il tedesco svolse anche opera di mediazione. La sua fuga nel milanese,

di cui era originario, a fine conflitto, il tentativo di camuffarsi sotto

falsa identità partigiana, è conosciuto. Lo ritroviamo nuovamente

nel torinese negli anni Cinquanta. È del ’57 il fallimento della

sua ditta, la SAMT; è dello stesso anno la formalizzazione dell’atto

di fondazione della FRAP (la cui sede/uffici risultano in via Roma), sotto

la guida di Riccardo Manzone (poi cavaliere del lavoro), che rileverà

quanto era rimasto a Piossasco. Oltre al Piatti (Umberto e non Aldo come è

scritto sul sito attuale della FRAP) in società entrerà anche

Natale Patrucco. Monferrino quest’ultimo e langarolo il Manzone rappresentano

la nuova classe imprenditoriale industriale arrivata dalla provincia piemontese,

dai luoghi dove la barbera e il barolo non creavano ancora quella ricchezza

che donano oggi. D’altronde anche i Baudino e i Fenoglio ai primordi

dell’industria piossaschese non erano indigeni del luogo.

A proposito del clima generato dalla guerra mi sembra giusto ricordare due

figure importanti di questi anni terribili: Emilio Baudino (industriale nel

settore dei distillati) e don Michele Frigeris (teologo e amministratore dei

beni della curia) che si spesero per nascondere ebrei dalla persecuzione nazifascista.

Il Baudino, in affari con i Diena (quelli della famosa Marsala), nota famiglia

ebrea di origine carmagnolese, si offrì di trovare rifugio a componenti

di questa, quando l’occupazione tedesca mise in forte pericolo la loro

esistenza. Al Marchile si ricordano due o tre episodi in cui ebrei furono

ospitati. L’auto del Baudino era di casa di fronte alle abitazioni dei

parenti del sacerdote e di fronte al grande cascinale che, ironia della sorte,

per la sua forma chiusa i marchilesi chiamavano “U ghet”, il ghetto.

Una anziana coppia di ebrei fu ospitata da Oreste Tarable, noto per le sue

idee socialiste. La donna per sbarcare il lunario rammendava. Mio padre che

aveva strappato i pantaloni del completo per sfuggire alle ire di sua madre

fece due cose: inchiodò il cassetto della credenza, perché la

nonna non potesse aprirlo e ricorse alle mani sapienti della rammendatrice

ebrea che fece un lavoro di fino, ricostruendo integralmente il disegno del

pantalone principe di Galles.

In genere questi transfughi rimanevano poco, poi per via segreta, aiutati

da questa compagnia trasversale: di borghesi, clericali, socialisti di buona

volontà, cambiavano alloggio. Ci furono altri interventi in difesa,

soprattutto dei giovani che erano tornati a casa dallo sbandamento del settembre

del ’43 e non avendo scelto la lotta armata venivano nascosti dalle

famiglie. In pericolo erano anche coloro, pur ancora ragazzi, in odore di

leva. In questa terra di mezzo si muovevano i due parroci: di S. Vito e S.

Francesco, sistemandoli in alcune ville della collina, i cui proprietari o

eredi avevano spesso legami con l’esercito se non con il regime. Nonostante

la presenza in diverse delle più importanti residenze di S. Vito (Villa

Boneschi, Villa Lajolo) di un comando tedesco, la situazione veniva tenuta

sotto controllo con qualche tacito compromesso.

La transazione verso il 1945 fu lenta e difficoltosa. Qualche bomba cadde

per sbaglio sul paese. Si ricorda quella a ridosso delle case degli Elia,

che si infossò senza scoppiare e un’altra nei campi della Paperia.

Gli aerei alleati puntavano su Airasca dove c’era un aeroporto e le

bombe non erano ancora intelligenti! Nell’estate del ’44 molti

giovani seguivano la via dei campi preferendo dormire all’aperto. Così

fece anche lo zio Giovanni una sera. Prese il tascapane ci infilò qualcosa

dentro, da mangiare, e una piccola rivoltella, mentre attraversava la provinciale

a Milone un sidecar tedesco proveniente da Pinerolo gli intimò l’alt.

Egli gettò l’arma nel piccolo fosso e sfruttando la sua sinuosità,

correndo a più non posso si disperse nei prati della Valdusana. Erano

frequenti i pattugliamenti della provinciale e il mitragliamento della montagna.

A una situazione di pericolo del genere si deve ad esempio il voto che fece

Virgilio Buttigliengo di vestire i panni del Cristo e portare la croce nella

via crucis che si faceva nel periodo di Pasqua a S. Vito. Lo onorò

fino alla estinzione di questa tradizione negli anni Sessanta. Era convinzione

di mio padre che la liberazione la portassero i francesi e fu stupore generale

vedere arrivare americani e candesi. Mi stupisco di ricordare tutte queste

cose che ho sentito narrare, di essere un testimone dei testimoni e mentre

questi fatti si allontanano sempre più da noi sento di avere una responsabilità,

quella che sottolineava Primo Levi: quella della memoria.

|

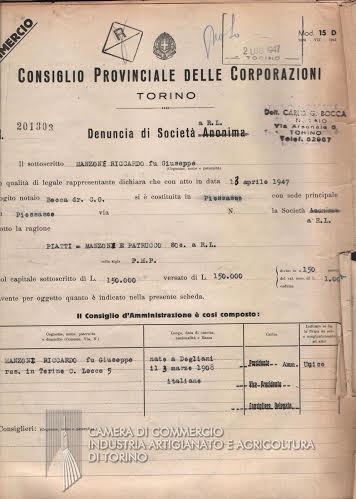

La fondazione alla Camera

di Commercio di Torino della P.M.T (Piatti, Manzone, Patrucco) risale

al 18 aprile 1947 con un capitale versato di 150.000 lire. Dalla P.M.T.

trarrà poi origine la FRAP con il cav. Manzone come unico titolare. |

Nel primo dopoguerra nascono la “boite”

Quasi tutte collegate alla FRAP di Manzone. Un pezzo di Viberti a Piossasco

con l’officina di Operto

Dal dopoguerra agli Anni ’70 furono molte a Piossasco

le officine, al confine tra artigianato e piccolissima industria metalmeccanica.

Alcune autonome, altre collegate alla FRAP, tutte gravitanti nell’indotto

della FIAT, ma anche di marchi stranieri, e in parte dell’allora INDES.

Ne citiamo alcune con il nome dei titolari: Natale Patrucco (che nel 1947

era entrato in società con Piatti e Riccardo Manzone), con l’officina

in via Torino angolo via Botta; Morello (via Pinerolo), il già menzionato

Piatti in via Borsi che lavorava sotto una tettoia; Paviolo in via Piave;

Gorrea in via Migliara; Carpinello in via Magenta; Lazzeris (Via Torino);

Leone Tonda e poi i figli Angelo e Marco con l’azienda a Milone e da

una quindicina d’anni nell’area artigianale del Pip in via Volvera.

E altre ancora. E poi l’officina di Paride Operto che ha una storia

particolare derivata dalla Viberti. Dice la figlia Ada (agosto 2019): ”Abitavamo

a Torino, mio padre era un tecnico della Viberti. Nel 1941-’42 la Viberti

(autocarri, assali, filobus e corriere) temendo i bombardamenti degli Alleati

su Torino trasferì alcune lavorazioni metalmeccaniche nei locali della

cosiddetta “Fucina” di Via Riva Po. Mio padre dirigeva questo

piccolo nucleo. Poi siamo venuti a Piossasco per comodità. Abitavamo

in via Cruto. Mio padre trasferì poi l’officina in via Battisti

angolo via Piatti, a fianco della nostra nuova casa”. La Viberti di

Torino costruì anni dopo un nuovo grande stabilimento a Nichelino,

da anni chiuso e in abbandono; in seguito il marchio fu assorbito dalla Merker

di Tocco da Casauria, (Pescara).

|

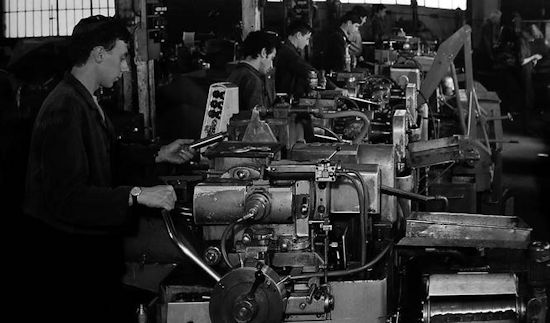

IInterni della FRAP con dipendenti e apprendisti agli inizi degli Anni '60.

|

IInterni della FRAP con dipendenti e apprendisti agli inizi

degli Anni '60.

I partigiani a Piossasco

visti dai fascisti della Gnr

Le informative sulla repressione dei “banditi”

dal 9 marzo 1944 al 24 febbraio 1945

Una documentazione sulle attività dei partigiani nel

nord Italia, da Torino a Pola in Istria (allora italiana), da Genova a Bologna

al Friuli è rintracciabile presso l’archivio della Fondazione“Luigi

Micheletti” di Brescia. Un succinto bollettino delle operazioni militari

dei fascisti e dei nazisti tedeschi effettuate contro quelli che erano definiti,

di volta in volta, “banditi” o “ribelli” oppure “sconosciuti”.

Si tratta di un’utile fontedi parte che spesso ingigantisce con una

certa enfasi le azioni militari andate a buon fine per la Guardia Nazionale

Fascista (GNR) serva e complice dei tedeschi invasori, mettendo però

in ombra o tacendo i risultati positivi delle bande partigiane. Le informative

di controspionaggio giunte da informatori e delatorilocali erano inviate ai

comandi fascisti (e forse anche a Salò, una delle sedi della Repubblica

sociale) hanno una cadenza quasi quotidiana e monitorano i movimenti, le rappresaglie,

le esecuzioni, gli arresti, i rastrellamenti di militari e civili nell’Italia

settentrionale. Ma anche le requisizioni di cibo, sale, tabacchi, animali

da stalla e mezzi che i partigiani armati prendevano soprattutto nelle cascine

o nei negozi di generi di monopolio, a volte pagando in lire contanti, altre

rilasciando una ricevuta per un eventuale rimborso a guerra finita.

Dal 9 marzo 1944 al 24 febbraio 1945 è in archivio la documentazione

che riguarda Piossasco. Per la consultazione on line è necessario andare

sul sito della Fondazionee “cliccare” sul nome del paese o della

città che interessa visionare. In questa sede ci limitiamo a Piossasco

e a quelle informative in cui compare il nome di Piossasco.

E’ significativo che la documentazione finisca nel febbraio del 1945,

quando il regime repubblichino iniziava a cedere sempre più vistosamente

sia per l’avanzata verso il Nord degli Alleati anglo americani, sia

per la presenza e l’attività delle formazioni partigiane sempre

più presenti nelle grandi città.

Non è un caso che proprio nell’ultima informativa del 24 febbraio

1945 in cui si parla di Piossasco si tracci una mappa dei gruppi partigiani

scesi dalla montagna (il fenomeno che gli storici hanno definito “pianurizzazione”)

in vista della liberazione delle grandi città e del “25 Aprile”.

Allarghiamo l’orizzonte includendo il territorio che comprende le valli

Pellice, Germanasca, Chisone, Sangone e Susa per avere un quadro più

generale della nostra zona.

“Val Pellice. Nelle zone di Prarostino e Roccapiatta esiste

la brigata “Valpellice” (Sergio Toja).

Nei pressi di Virle Piemonte è confermata la presenza di circa 100

elementi provenienti dall’alta montagna i quali hanno costituito una

nuova banda.

A nord di Airasca è segnalato un piccolo gruppo di banditi che compie

rapine e grassazioni.

Val Germanasca e Val Chisone. E’ segnalato che il capo banda

Maggiorino Marcellin, sfuggito all’annientamento della propria

banda, nell’autunno dello scorso anno, ha fatto la sua ricomparsa in

tali valli ove tenta di ricostituire una banda.

Val Sangone. Un gruppo di una cinquantina di elementi si trovano

tra Villarbasse e Reano.

Un’informativa del 21 febbraio 1945: “Nei pressi di Orbassano

è segnalata la presenza di un nucleo di banditi di circa 10 elementi

che, oltre a commettere rapine e grassazioni, compiono azioni di disturbo

sulla carrozzabile Orbassano-Piossasco-Pinerolo”.

Valle di Susa. Il comandante “Alessio” della 17^ brigata

garibaldina è stato sostituito da certo “Deo”,

mentre l’attuale commissario politico risulta essere il tenente Rosà.Il

comandante “Alessio” si è recato in Francia

con una ventina di russi”.

Seguiamo l’ordine cronologico.

9 marzo 1944

Il 2 corrente, alle ore 6, in Cumiana, circa 200 ribelli armati di fucili

mitragliatori, moschetti e bombe a mano, bloccarono le strade dell’abitato

vietando il transito alle persone per qualsiasi motivo. Gli stessi impedirono

alla corriera di partire per Torino e per Pinerolo, asserendo che doveva avere

inizio lo sciopero generale. Bloccarono inoltre i telefoni ed il telegrafo

e si allontanarono verso le ore 12 in direzione di Piossasco.

Il 3 aprile avvenne a Cumiana la strage di 51 cittadini uccisi per rappresaglia

dai nazifascisti.

|

Il Bivio di Cumiana negli Anni '40 (Foto di Marco Comello, Anpi di Cumiana)

10 marzo 1944

Il 2 corrente, in Piossasco, circa 40 ribelli si presentarono nel mulino

di Luigi Ruffinatto facendosi consegnare, sotto la minaccia delle armi, quintali

62 di farina e 11 di crusca.

Il mulino Ruffinatto di via Segheria, a fianco del Sangonetto, di cui

rimane ancora la scritta sulla parte più elevata dell’edificio,

è stato in funzione fino agli Anni ’80 dello scorso secolo per

poi essere trasformato in palestra. Era uno dei tre mulini di Piossasco con

quello comunale di via Riva Po (ora ristorante e museo) e quello di Alberga

(“Tubia”) in via Piave, chiuso una trentina d’anni fa.

26 marzo 1944

Il 15 corrente, in contrada Cappella di Piossasco, quattro sconosciuti

armati si presentarono nella cascina dei contadini Angelo e Mattia Bonetto,

obbligando costoro a consegnare loro 59.000 lire in biglietti di banca e alcuni

oggetti d’oro del valore di lire 5.000.

Angelo Bonetto negli Anni ’60 sarà vicesindaco di Piossasco

con Giuseppe Andreis primo cittadino. Dalla frazione Cappella si trasferì

nel dopoguerra in una casa in via Aldo Piatti angolo via Pinerolo.

La notevole cifra di 59.000 lire equivaleva al prezzo di circa 45 bovini,

così come erano pagati dai partigiani ai contadini. Non è escluso

che nella trasmissione della notizia sia stato aggiunto (volontariamente?)

uno zero di troppo. Data la pericolosità dei tempi appare per lo meno

poco credibile che una famiglia di contadini tenesse in casa e in contanti

una cifra così cospicua.

Alcune volte non si trattava però di espropri dei partigiani ma di

esponenti della di criminalità spicciola che, approfittando della confusione

di quei tempi, si presentava armata dicendo di essere partigiani.

1 aprile 1944

Il 21 marzo u.s., alle ore 21,30, una banda di ribelli irruppe nell’abitato

di Piossasco ove costrinse le gerenti di due rivendite di generi di monopolio

a consegnare loro Kg.21 di tabacchi che pagarono parzialmente.

La notizia è ripresa anche il 14 aprile.

Le tabaccherie erano allora tre: una a San Vito gestita dalla famiglia di

Vito Molardo. L’altra in via Roma con Osvalda e Angelo Boursier, sorella

e fratello di Luigi, podestà fascista di Piossasco dal 1939 al 1941

e poi sindaco Dc dal 1960 al 1962. La terza era in via Pinerolo angolo via

Peschiera, di fianco all’allora ristorante Cannone d’oro. Era

gestita da Vittoria Fiora (“Toja”).

20 aprile 1944

Il 29 marzo u.s., alle ore 21, in Piossasco, un gruppo di ribelli armati

penetrò nell’abitazione di Vito Notto, costringendo questi a

consegnare loro lire 5.000, alcuni oggetti d’oro, Kg.40 di salumi e

30 di lardo.

28 aprile 1944

Nella notte sul 13 corrente, lungo la strada Cumiana-Chiossasco (correzione

con errore di battitura, ndr), ignoti asportavano dalla linea telefonica della

STIPEL 12.000 metri di filo di bronzo

29 aprile 1944

Viene ora denunciato che, il 16 corrente, verso le ore 18, in territorio

di Piossasco, due sconosciuti armati, presentati nella cascina “Albere

nuove”, asportarono al contadino Luigi PERTUSATTI due vitelli, che caricarono

su un carro dello stesso PERTUSATTI. Il carro e il cavallo furono rinvenuti

abbandonati il giorno successivo nei pressi di Giaveno. Al PERTUSATTI, i ribelli

rilasciavano una ricevuta intestata “Esercito di liberazione nazionale”.

29 aprile 1944

Sempre lo stesso giorno viene riportata un’altra notizia che riguarda

un furto di vitelli ad un altro PERTUSATTI. Non è indicata la cascina.

Il 21 corrente, alle ore 16, in Piossasco, due ribelli armati penetrarono

nella cascina di Vittorio PERTUSATTI, costringendo questi a consegnar loro

tre vitelli da latte.

7 maggio1944

Il 28 aprile u.s., alle ore 15, in Piossasco, una decina di ribelli armati,

giunti a bordo di un autocarro, si presentarono in un molino, costringendo

il mugnaio a consegnare 25 quintali di riso, allontanandosi poi in direzione

di Giaveno.

Si trattava del mulino di Alberga che si trovava in via Piave, già

nella direzione di Bruino, Trana, Giaveno?

13 maggio 1944

Il 3 corrente, verso le ore 1,30, in Piossasco, 5 ribelli in divisa da

alpini e armati di pistole automatiche penetrarono nella cascina di proprietà

del contadino Bartolome(o) LOVERA, costringendo questi a consegnare loro un

bovino, che pagarono L.1.400.

13 maggio 1944

L’8 corrente, alle ore 17,30, in Piossasco, elementi ribelli armati

bloccarono le vie d’accesso al molino RUFFINATTO, costringendo il proprietario

a consegnare loro 18 quintali di segala pagando la merce in ragione di lire

200 il quintale.

Stesso fatto è ripreso tale e quale nel notiziario il 18 maggio.

20 maggio 1944

Il 10 corrente, alle ore una, in Piossasco, quattro ribelli armati penetrarono

nella cascina del contadino Domenico COTTINO, costringendo questi a consegnare

loro un vitello, che pagarono lire 1.200.

10 giugno 1944

Il 31 maggio u.s., verso le ore 9, in Piossasco, due banditi armati costringevano

la gerente di una rivendita di generi di monopolio a consegnare loro un chilogrammo

di tabacchi per quale versarono lire 500.

16 giugno 1944

Un grave fatto avviene a Piossasco l’11 giugno: sequestro di un avvocato,

cattura da parte dei fascisti di tre ostaggi, ultimatum del segretario del

fascio di Pinerolo per il rilascio, pena l’uccisione degli ostaggi.

Non seguono altre notizie nei giorni successivi né è dato sapere

quali sono stati gli sviluppi dei fatti di quella tragica domenica. Nessuno

oggi si ricorda di quel fatto e sono di difficile identificazione le persone

coinvolte.

Questo il testo integrale.

L’11 corrente, alle ore 9,45, in Piossasco, banditi armati sequestravano,

conducendo seco, l’avvocato Giulio GAMBINO, allontanandosi verso il

colle Morione (tra l’alta Valle Chisola e il Monte Freidur, ndr).

In seguito a ciò, alle ore 16 dello stesso giorno, il segretario del

Fascio di Pinerolo prendeva in ostaggio le seguenti persone residenti a Piossasco,

dichiarando che, se entro le ore 17 del 13 corrente, i banditi non avranno

rilasciato l’avvocato GAMBINO, le stesse saranno passate per le armi

- generale dei carabinieri in pensione Silvio CASAVECCHIA;

- generale dell’esercito in pensione Piero PIUMATTI;

- -Leopoldo Galetto.

Riserva di notizie.

20 giugno 1944

L’11 corrente, alle ore 8,30, in Piossasco, 4 banditi armati costrinsero

il gerente della locale rivendita di generi di monopolio a consegnare loro

Kg.3 di tabacchi, che pagarono.

23 giugno 1944

Il 14 corrente, verso le ore 7,50, in Piossasco, 4 sconosciuti armati

costringevano il gerente della rivendita di generi di monopolio Vito MOLARDO

a consegnare loro Kg.6 di tabacco vario e 20 di sale, che pagavano al prezzo

corrente, allontanandosi poscia per ignota destinazione.

23 giugno 1944

il 15 corrente, alle ore 18, tre banditi armati si presentavano all’esercente

Vincenzo VAUDANA, obbligandolo a consegnare loroKg.100 di pasta. Caricata

la merce su un carro trainato da un cavallo, i banditi si allontanavano dirigendosi

verso Cumiana.

Stesso giorno, altro episodio.

Il 15 corrente, alle ore 11, 4 sconosciuti armati di pistole automatiche,

qualificati banditi, si presentarono nella cascina BERTINA del comune di Piossasco,

costringendo il contadino Michele DE STEFANIS a consegnare loro un mulo.

30 giugno 1944

Il 21 corrente, in Piossasco e Druento, alcuni banditi asportarono in

danno della popolazione dei predetti comuni, complessivamente chilogrammi

25 di tabacchi, 20 di sale e due bovini, pagando la merce a prezzo di listino.

Con la collaborazione di Marco Comello dell’ Anpi di Cumiana

L’avvio

Acqua inquinata e tifo

Il sindaco Andreis iniziò ad affrontare il problema dell’acqua dei pozzi privati le cui falde erano spesso inquinate. Si fa strada l’idea di costruire un acquedotto in eternit da Sangano per l’acqua potabile per far diminuire i casi di febbri tifoidi. Una parte della popolazione era però contraria, perché, realizzato l’acquedotto, occorreva poi pagare l’acqua. Le acque quasi nere scorrevano al centro di via Roma e via Palestro, che sono leggermente in discesa; non vi erano fognature, i pozzi neri lasciavano percolare il liquame nelle falde nelle quali spesso attingevano i pozzi presenti nei vari nuclei dell’abitato. Si faceva la coda per avere un secchio d’acqua dai vicini. Si formò una commissione di tecnici.

|

|

Via Roma (già via Montebello) a Piossasco com'era

ancora agli inizi degli Anni '50 con le acque di scolo, bianche e a

volte nere, al centro della strada, che inquinavano le falde provocando

numerosi casi mortali di tifo. (Foto 3 Confini) |

L’acquedotto non lo realizzò Andreis, ma il

suo successore Michele Elia con un mutuo trentennale (24 milioni del Comune

e 24 dello Stato). Andreis, il 29 dicembre, annuncia le sue dimissioni per

«motivi di lavoro e famiglia», ma rimane ancora in carica

per due mesi. Il Consiglio delibera infatti di «accettare in linea

di massima i motivi, ma invita il signor Andreis a soprassedere per almeno

due mesi, ripromettendosi di sostituirlo qualora non ritiri le dimissioni

alla prima riunione del Consiglio nel marzo del 1947».

E così avvenne il 2 marzo 1947. Michele Elia (Dc) è eletto sindaco

e Andreis diventa assessore al posto di Elia. Una staffetta. Motivi delle

dimissioni? Dalle delibere del Consiglio del 2 marzo 1947 non emergono indicazioni

utili.Un’ipotesi: il sindaco non reggeva la contestazione di chi non

voleva l’acquedotto, avrebbe quindi lasciato spazio ad Elia, più

pratico della vita amministrativa. Rare le testimonianze su Andreis. Michele

Elia, suo successore, ricorda: «Questo mio collega rappresentava

il classico tipo di sindaco preoccupato solo di non spendere, di non far debiti,

di avere il bilancio in attivo».

Difficile delineare la figura di “Batistot”, perché non

esistono più testimoni a distanza di 70 anni. Il prof. Valentino Carpinello,

consigliere d’opposizione (Pci) ad Andreis e poi a Elia, così

si espresse nel 1984 nel corso di un’intervista al mensile “Piossasco

Cronache”.

«Il periodo in cui fu sindaco Andreis noi della minoranza eravamo

trattati con arroganza.

Ci facevano pesare la loro schiacciante vittoria elettorale. Batistot esprimeva

alcuni ceti reazionari, ambienti contadini chiusi, quelli che credevano che

i comunisti avrebbero portato via le mucche dalla stalla, ma anche coloro

che erano contro la costruzione dell’acquedotto comunale perché

dopo occorreva pagare l’acqua, anche se vi erano i morti per tifo».

Su Elia: «Aveva un grande senso politico, i suoi alleati più

fidati nel realizzare l’acquedotto comunale eravamo proprio noi della

minoranza di sinistra. L’operato politico di Elia fu la traduzione nell’ambito

piossaschese della linea degasperiana. Proveniva dall’esperienza intervista

di Michele Elia a “Piossasco Cronache”, gennaio 1984 del CLN locale:

quindi sapeva muoversi tenendo conto e rispettando le altre forze politiche.

La sua preparazione politica era avvenuta all’interno dell’Azione

Cattolica, antifascista e moderatamente progressista. Elia costituiva l’elemento

più giovane, più preparato e avanzato della Dc. Tenendo conto

che nella Dc di allora gravavano forti ipoteche dei ceti contadini proprietari

e della gerarchia ecclesiastica, Elia ha saputo vincere queste resistenze

che trovava nella stessa Dc, anche se – a mio parere- i rapporti con

la chiesa locale sono sempre stati stretti e forse condizionanti. Elia divenne

comunque il miglior interprete dell’anima popolare della Dc del tempo,

realizzando gran parte del programma che si era proposto il CLN».

|

Alessandro Cruto, Piossasco 1847 – Torino 1908

Centenario della nascita di Cruto

Nel marzo del 1947, su proposta del consigliere di minoranza Valentino Carpinello si predispone un programma di manifestazioni in onore di Alessandro Cruto «fisico insigne e autodidatta piossaschese», inventore di un particolare tipo di lampadina ad incandescenza prima dell’americano Edison. Oratore ufficiale: Carpinello stesso. Si invita a Piossasco una rappresentanza della Fabbrica di lampadine Philips, fondata da Cruto ad Alpignano.

Elia :«Ecco il mio programma»; Carpinello : «Collaboreremo»

|

Michele Elia, Sindaco dal 1947 al 1956 (Dc)

Il sindaco Elia si insedia il 12 marzo. Dal suo discorso riportato in delibera dal segretario comunale Arbia: «Il nuovo sindaco, rivolgendosi a maggioranza e minoranza, esprime la sua fiducia e certezza che tutti vorranno collaborare nell’interesse della popolazione e dell’Amministrazione stessa per il progresso e il bene del paese». Il professor Carpinello13(minoranza Pci): «Nell’assicurare la richiesta di collaborazione da parte della minoranza, chiedo al sindaco Elia affinché venga personalmente esternata la sua devozione verso lo Stato Repubblicano»: Risponde Elia:«Avendo già prestato giuramento alla Repubblica nelle mani di S.E. il Prefetto di Torino, con tale atto, ho promesso fedeltà alla Repubblica Italiana e al suo capo».

Il programma di Elia: valorizzazione delle proprietà

del Comune, illuminazione delle frazioni Campetto, Brentatori, Gay, sistemazione

dei dipendenti comunali, distribuzione dell’acqua potabile, regolamento

per le fognature, vendita dei terreni infruttuosi per il Comune adiacenti

al torrente Sangonetto. Più tardi, il 1° agosto 1948, si approva

l’acquedotto in Consiglio con appello nominale per evitare i franchi

tiratori. Risultato: 14 sì (sinistra compresa) e 5 no (della maggioranza).

Il sindaco aveva detto prima della votazione: «Il mio mandato, qualora

non si realizzassero fognature e acquedotto, dovrebbe quindi ritenersi esaurito

nel tempo. Nel caso la mia proposta venisse respinta, non mi resterebbero

che le dimissioni».

Commenta Gianolio, parroco di San Francesco: «Si tratta di un’opera

utilissima alla popolazione. Diamo plauso alla nostra Amministrazione nel

desiderio che tutto sia fatto con solidità e perfezione in modo che

anche i posteri abbiano ad ammirare l’opera nostra e a goderne in salute

e prosperità».

Boch muore nel gennaio del ‘51

Non più sindaco, Boch è consigliere di minoranza.

Le delibere di Consiglio riportano i suoi scarni interventi sotto forma di

interpellanze su piccoli problemi molto concreti. Maggio 1947: «Espone

che alcuni panettieri usano delle preferenze nella distribuzione del quantitativo

di pane extra-tessera con grave danno di molti lavoratori che non possono

vivere con l’esiguo quantitativo della razione concessa con la tessera,

nonché quelli che non possono procurarsi farina o grano».

In delibera non è riportata la risposta dell’Amministrazione.

Gli interventi dei consiglieri di maggioranza e minoranza, quando sono trascritti

nei verbali, sono filtrati dalla penna del segretario comunale Arbia. Boch

è assente il 7 novembre 1950 (la seduta andò però deserta

perché erano presenti solo 9 consiglieri). Ultima presenza il 16 settembre

1950. Morirà il 23 gennaio 1951. Funerale con rito civile, il primo

avvenuto a Piossasco. Aveva 59 anni.

L’8 aprile il sindaco Elia lo commemora in Consiglio «elogiando

la sua figura. Fu attivo collaboratore dell’Amministrazione, persona

capace e uomo probo. Elevo un riconoscente pensiero alla di lui famiglia alla

quale rinnovo le più vive condoglianze». Tutto il Consiglio

si associa. Interviene Pietro Peirone (Psi, minoranza) che ringrazia per le

parole del sindaco pur «manifestando il suo rincrescimento per il

fatto che per le spese dei funerali non sia intervenuta l’Amministrazione,

come praticato in altra analoga occasione».

Annota il segretario comunale Arbia che sintetizza le parole del sindaco:

«L’offerta della vettura gratuita per il trasporto della salma

al cimitero venne rifiutata dalla famiglia dello scomparso». Boch

non fu sostituito in Consiglio perché a giugno avvennero le elezioni

amministrative, anche se il Consiglio deve essere sempre “perfetto”

con tutti i consiglieri eletti e surrogati per dimissioni o morte.

Secondo Luigi Garello e Giuseppe Piatti, in un’intervista agli inizi

degli Anni ’80 a “Piossasco Cronache”, il parroco di San

Francesco don Gianolio si sarebbe rifiutato di celebrare i funerali religiosi

a Boch perché prima di morire non si era confessato.

Dell’ex sindaco si ricordano alcuni fatti: «Boch conobbe a

Torino Antonio Gramsci e Umberto Terracini, poi presidente della Costituente.

Nei primi Anni ’20, Terracini, su invito di Boch, venne a Piossasco

per l’inaugurazione del monumento ai Caduti della prima guerra mondiale

e delle guerre risorgimentali».

Michele Elia così ne parlò a distanza di anni: «Con

Boch eravamo amici, era una persona di grande umanità, cercava sempre

rapporti a livello umano».

Sulla figura di Boch «uomo» pubblichiamo in una nota una lettera

del maestro elementare Ernesto Gorrea, inviata dalla nipote Rosa Lina Oberto

al mensile “Piossasco Cronache” e apparsa nel numero di settembre

1983. Nella lettera si rievoca una passeggiata di Gorrea.

Le interviste e le dichiarazioni di Luigi Garello, Giuseppe Piatti, Ernesto Tonda sono tratte dal mensile “Piossasco Cronache”, febbraio e marzo 1983.

Intervista a Piossasco Cronache del 1983

Lettera del maestro elementare Ernesto Gorrea a Rosa Lina Oberto, nipote di Giovanni Boch. La lettera ricorda a tratti i contenuti etico-morali emersi nell’incontro tra il giovane poeta Ugo Foscolo e l’anziano poeta Giuseppe Parini, nel boschetto di tigli a Milano.

«Giovanni Boch, per noi “Gioanin Boch”. Sapevo che era un uomo non soltanto «così». Lo conoscevo da tempo tra gli arnesi del suo mestiere, anche se umile (calzolaio, n.d.r). Non avrei mai pensato vivesse in lui una coscienza così illuminata.

Un giorno, di sabato, mi chiese (allora ero molto giovane) se la domenica volessimo fare una passeggiata da Piossasco a Bruino, per andarci a bere un bicchiere di «tokai» in una piola del paese che egli conosceva.

Andammo: la strada orrendamente asfaltata (strade del dopoguerra!) ci portò là, a Bruino. Lungo il percorso, tra prati in cui stridevano eserciti di grilli, nel tramonto estivo, per la precisione. Si parlava. Si parlava: egli non parlava di sé e capii che era schivo, da buon piemontese. Poi compresi che non era solo il fatto di passare «la domenica della povera gente»che lo aveva indotto all’invito. Non c’era altro in quel tempo di povertà (eravamo appena fuori da una guerra che ci aveva risparmiati, ma votati alla miseria chissà per quanto!).

Il discorso era lento, io non chiedevo per pudore, Gioanin recitava per il medesimo senso. Bevemmo il tokai, ci si infervorò ed egli aprì un varco al tempo malaugurato della sua vita di esule politico. Oggi mi viene di ricordare lui con Pertini, anche se uno è celebre e l’altro era noto solo a noi. Non era uguale l’ideale? Direi di sì.

Conobbi poi altri: cito soltanto Augusto Monti, ormai vecchio piemontesone, carico di nostalgie non realizzate, come Boch. Gioanin, a me giovane, raccomandava di pazientare, dicendomi che le riforme sono lente a realizzarsi, che è bene tenerle vive in noi, ma senza troppe facili illusioni. Quanto è vero, oggi, quanto diceva! Egli che stentava a vivere, beneficando i più indigenti di lui, non presumeva. In tanti anni di vita coatta in Francia, aveva seguito un ideale scomodo e duramente pagato sulla sua pelle; aveva scelto il rischio e lo aveva compagno.

Eppure non era mai senza sorriso con tutti noi. La sua massima preoccupazione era di non pesare sugli altri.

Egli non poté mai aver famiglia sua (diritto sacrosanto di ogni uomo!). Viveva con la sorella e il cognato che lo circondavano d’aiuto affettuoso, ma il vuoto in sé gli pesava quotidianamente. Arrivarono poi gli anni strazianti dell’angina pectoris che lo soffocava in lunghe ore di dolore. Non ho mai visto quel volto contrarsi oltre la smorfia del dolore fisico. L’ottimismo spirituale si alzava, appena finita la crisi d’asfissia.

Di Dio non negò mai l’esistenza, ma non lo cercò perché non ne sentiva il bisogno, come ogni laico. La natura e le stravolte vicende umane erano state, pertanto, il suo pane e ciò con la Storia era tutto.

Si spense serenamente un triste giorno, uno dei tanti che ruotano intorno a noi, anzi in un crepuscolare gelido giorno di gennaio. Fu sepolto a «lumi spenti » con una enorme folla di gente «così», che lo aveva tanto amato. Il ricordo di Gioanin Boch? A tanti anni di distanza è ancora e sempre una presenza che scalda il cuore».

con “Gioanin” Boch da Piossasco a Bruino «per

andare a bere un bicchiere di tokai in una piola del paese che egli conosceva».

La nipote Rosa Lina Oberto, 90 anni, ora residente a Pavia con la figlia,

ricorda con affetto la figura del suo padrino nel corso di un colloquio avvenuto

il 25 gennaio 2017. La Oberto dal 1952 non abita più a Piossasco. «Giovanni

Boch era una persona splendida, si dedicava solo ai poveri e li aiutava in

ogni modo. Abitava con noi in via Solferino. È vero che gli hanno rifiutato

i funerali religiosi, ma alla cerimonia vi era moltissima gente. S’è

tenuta un’orazione funebre, ma non ricordo più da chi. Il suo

mestiere era quello del calzolaio, faceva le scarpe su misura e le riparava.

Era molto bravo. Mio padre Alfredo, che produceva liquori nella fabbrica di

piazza XX Settembre dedicò a lui e alla sorella un amaro con una bella

etichetta: Amaro Boch. Ne abbiamo ancora una bottiglia per ricordo.

Il cognome Boch forse è originario della Savoia. Non abbiamo mai svolto

ricerche. A Piossasco penso non vi sia più nessuno con quel nome».

Di Boch si occupò nel febbraio 1962 l’allora sindaco Luigi Boursier

(già ex podestà) con parole di elogio in Consiglio comunale

comunicate con una lettera alla sorella Elsa Boch. Boursier rievocò

«l’opera svolta a favore del paese dal Vs. caro e compianto

congiunto Giovanni Boch la cui opera non si perde nel ricordo di chi l’apprezza

e ne trae i conseguenti benefici». Il Consiglio, «all’unanimità

con voti accomunati al più profondo senso di riconoscenza, ha deciso

di tenere affissa nella sala municipale delle adunanze, la fotografia dei

due sindaci di Piossasco (del dopoguerra ndr) già deceduti che, dalla

liberazione in poi si sono prodigati affinchè il lavoro comunale e

lo sviluppo cittadino risultassero sempre più efficienti».

Il sindaco concludeva richiedendo alla sorella di Boch una fotografia per

esporla, con quella di Giuseppe Andruetto scomparso nel 1962, nella sala pubblica.

|

Corteo di partigiani armati ed autorità locali si reca al cimitero con una corona d’alloro imboccando l’allora Via Volvera, oggi Via Alfieri. Incerta la datazione: potrebbe essere stata scattata domenica 6 maggio 1945 quando si festeggiò il ritorno dei partigiani piossaschesi e si celebrò in San Francesco un Te Deum di ringraziamento. Altra data possibile è quella del 9 maggio quando, sempre in San Francesco, si celebrò un solenne funerale per i partigiani caduti. |

|

Presentazione del 6 ottobre 2017

|

| La presentazione della ricerca è avvenuta il 6 ottobre 2017 presso la biblioteca civica “Revelli” di Piossasco. Il pubblico (sopra) e il tavolo della presidenza. Nell’ordine da sinistra a destra: Gianfranco Martinatto, ricercatore di storia locale; Nino Boeti, Vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte; lo storico Gianni Oliva e l’autore Ezio Marchisio. |

|

La presidenza della presentazione. Da sinistra a destra: Gianfranco Martinatto,

ricercatore di storia,

il presidente del Consiglio Regionale Nino Boeti, Gianni Oliva storico, l'autore

Ezio Marchisio.

|

Pubblico

Aggiornato al 08 giugno 2020