Narrativa

Giovannino

Anna Maria il cappuccetto rosso dei tre confini

Margarita si sposa

Anno scolastico 1946 - 1947

Il bue e l'asinello

I ricordi di Elena Ostorero

L’orfanello della Polatera

Le masche dla Madlena

Lavori d’autunno

Lu Bucinè

“Chissà quant'è bello guardare il panorama

dal treno”, pensava Giovannino guardando la locomotiva che correva lenta

nella valle distesa ai suoi piedi.

“Chissà se un giorno riuscirò a salirci anch'io, su quel

treno... Mi piacerebbe andare fino a Giaveno, a Orbassano, magari addirittura

fino Torino a vedere il re”, disse Giovannino alla Nerina, la sua vacca

preferita. Erano al pascolo a Pietraborga come tutti i giorni, quel 29 luglio

1915. Adesso che la scuola era finita, Giovannino stava sulla montagna con

la piccola mandria dei suoi genitori dalla mattina presto fino al tardo pomeriggio,

quando rientrava per aiutare mamma e papà a mungere le bestie, sazie

della fresca erbetta e dei fiori profumati che nascevano sulla piccola altura

tra Trana, Sangano e Piossasco.

“Chissà se il treno va fino in America?”, pensò

Giovannino sedendosi con il suo fagotto di polenta e toma sul pianerottolo

di pietra da cui si godeva la panoramica migliore, guardando il vapore del

trenino che si alzava fino al cielo e ascoltando il suo fischio risonare tra

le antiche pietre che lo circondavano.

“Chissà se devo ancora studiare tanto alla scuola delle Prese

per poter andare fino in America...

Mi piace imparare a scrivere e a far di conto, ma forse non mi serve mica

tanto se poi devo solo continuare a mandare avanti la cascina di mamma e papà”,

disse ancora Giovannino alla Nerina, che gli rispose con un lungo muggito.

Chissà se nel linguaggio delle vacche quel verso non volesse suonare

come un avvertimento a non sedersi troppo sul bordo della pietra, a non sporgersi

troppo in là per guardare il trenino che scompariva dietro la curva,

a non pensare troppo all'America...

Giovannino fu trovato da suo papà che era già notte. Alla luce

delle lampade a petrolio lui e due vicini di casa, vedendo tornare la Nerina

e le altre vacche senza il piccolo Giovannino, erano usciti a cercarlo, chiamandolo

a gran voce lungo tutto il sentiero che dalle Prese portava a Pietraborga.

Lo trovarono in fondo al dirupo, con vicino il fagotto di polenta e toma e

i sogni infranti dei suoi dieci anni.

Mara Rosso

“Chissà quant'è bello guardare il panorama

dal treno”,

pensava Giovannino guardando la locomotiva che correva lenta nella valle distesa

ai suoi piedi.

Giovannino moriva all’età di dieci anni cadendo da questo dirupo

mentre pascolava le mucche il 29 luglio 1915 sepolto a Trana

Anna

Maria

il cappuccetto rosso dei tre confini

La piccola Anna Maria si svegliò al canto del gallo anche quella mattina

d'ottobre del 1686: doveva rattizzare il fuoco, mungere le mucche e ficcare

le castagne in un fagotto che avrebbe portato a suo papà Giacomo, che

stava tagliando la legna dall'altra parte della montagna con gli uomini delle

Prese di Piossasco, dove vivevano. Poi al ritorno sarebbe passata dalle Prese

di Sangano a trovare i suoi nonni, che sicuramente le avrebbero dato qualche

bella mela succosa da portare a casa per cena. Tutta allegra Anna Maria si

incamminò per il sentiero insieme al simpatico cagnone che le dormiva

sui piedi tutta la notte scaldando lei e i suoi fratellini nelle lunghe ore

invernali, e che la proteggeva dai lupi che ogni tanto sentiva ululare quando

c'era la luna piena e durante le camminate nei boschi, al crepuscolo.

La bimba giunse nella radura vicino a quello sperone roccioso che chiamavano

“pera luvera”, la pietra del lupo (forse perché era proprio

lì che si metteva il bestione per lanciare il suo spaventoso ululato)

che era quasi mezzogiorno. Il papà la accolse con una carezza sul capo,

e tutti gli uomini smisero di lavorare per mangiare un boccone insieme: chi

aveva portato il formaggio, chi il pane, chi una zucca svuotata e seccata

piena di vino fresco. Dopo il pasto, frugale ma pieno di gioia e di canti,

Anna Maria riprese il suo cammino insieme al fido compagno a quattro zampe,

ma non prima di aver stampato un sonoro bacio sulla guancia del papà,

che si raccomandò come sempre: “Fa atension al luv”.

La vispa bimbetta arrivò presto alla casa dei nonni a Ca’Maroun

(Prese di Sangano) con il cane che le trotterellava a fianco, e fu accolta

dai due anziani con mille feste; il nonno stava filando sulla porta di casa,

mentre la nonna sferruzzava seduta all'ombra di un pero. “E la Margarita

a sta bin?”, le chiesero informandosi sulla mamma, che era stata poco

bene durante i mesi estivi. Poi le riempirono la gerla di mele, e la piccina

si avviò verso casa: la strada era ancora lunga, e si stava facendo

tardi. “Fa atension al luv”, si raccomandò il nonno. “Sta

tranquil, a-i é 'l can”, sorrise la bimba salutando i due anziani

con la mano, allontanandosi dalle Prese di Sangano.

Lungo la strada si fermò per raccogliere qualche castagna. Era china

presso un cespuglio quando improvvisamente sentì il cane ringhiare:

oddio, speriamo che non sia un cinghiale, o peggio ancora il lupo, pensò

la piccola voltandosi. Ma fece appena in tempo a vedere il suo cagnone coraggioso

che si lanciava contro un altro cane, magro e sparuto, grigio: no, quello

non poteva essere il lupo, che si era sempre immaginato enorme, regale! Le

due bestie lottavano, i denti rossi del sangue che scorreva dalle loro gole,

quando d'un tratto dal bosco sbucarono altri due cani uguali a quello: la

bimba era immobile, non riusciva a correre via, non riusciva nemmeno ad urlare...

Il corpicino esanime di Anna Maria fu trovato il giorno dopo: sui suoi piedi

giaceva il coraggioso cagnone che aveva cercato di difenderla dai lupi.

Mara Rosso

14 ottobre 1686 Anna Maria uccisa dal lupo

Anna Maria figlia di Giacomo e Margarita giugali (coniugi) Marona delle Prese di Piossasco e stata ocisa dal lupo nella montagna (sul territorio di Sangano) li 14 8bre (ottobre) 1686 et il di seguente e stata sepolta alla Chiesa vecchia del presente luogo (Sangano) intervenendo io sott. alla funzione della sepoltura Artuchio

Pera Luvera vista dalla strada sterrata che dal Campetto tende alle Prese di Piossasco e Sangano

Margarita era il fiore più bello di tutta la montagna,

il giorno in cui andò in sposa a Giuseppe. Si conoscevano fin da bambini:

i loro sguardi si erano intrecciati una mattina di primavera del 1695 a Pratovigero

(Trana), dove Margarita andava spesso a far visita alla madrina Gioannina;

Giuseppe passava per forza anche lui dalla borgata (Prese di Sangano) per

andare a trovare gli zii alle Prese di Piossasco, e quando aveva visto quella

bimba poco più piccola di lui, con le trecce brune e gli occhioni blu,

aveva deciso che sarebbe stata sua moglie. Da allora quegli sguardi si erano

cercati ad ogni occasione, fatti insistenti e, più avanti, anche arditi.

Finché era giunta la proposta di Giuseppe: “Vuoi essere la mia

sposa?”.

Che emozione, per la diciottenne Margarita! Il papà era morto da poco,

e Giuseppe era proprio un bravo ragazzo: avrebbe sicuramente aiutato lei e

la mamma Domenica a fare i lavori più pesanti. E allora via a preparare

il corredo, ricamato con pazienza durante le lunghe ore invernali nella stalla,

col calore delle bestie a riscaldare la pelle e il cuore; e poi ancora in

estate, all'ombra dei meli, mentre le vacche pascolavano beate...

Margarita voleva assolutamente unirsi in matrimonio al suo bel Giuseppe nella

cappella di Santa Maria Maddalena alle Prese di Sangano, dove fin da bambina

aveva deposto le violette e le margherite, quei fiori semplici e delicati

di cui portava il nome, e Giuseppe ne fu ben lieto. Avevano parlato col prevosto,

avevano fissato una data, e naturalmente avevano parlato coi genitori, che

in poche semplici parole li avevano messi di fronte ai doveri coniugali: come

se ne avessero avuto bisogno, con tutti i pomeriggi passati sul prato mentre

le vacche ruminavano su per i pendii, a scoprirsi delicatamente e a promettersi

amore eterno!

Il cielo era terso, quel 19 febbraio del 1708, ma la neve sul sentiero abbondava,

e il parroco Don Bernardino Cuffia (Parrocchia di Trana) dovette partire di

buon'ora per inerpicarsi su per il sentiero “Malpaset” fino a

Pratovigero, dove viveva Giuseppe. Lo sposo indossava il vestito della festa,

così come i suoi fratelli, il testimone e i genitori, emozionati quanto

lui. Si incamminarono e, arrivati alla Fuggeria, presero la scorciatoia che

arrivava sullo spartiacque sopra le Prese (di Sangano), scendendo poi direttamente

alla cappella.

Margarita era lì, bellissima col vestito ricamato, un mazzolino di

fiori secchi fra le mani e le primule gialle tra i capelli, e il cuore di

Giuseppe perse un colpo davanti al sorriso radioso dei suoi occhi...

La funzione fu semplice e delicata come i fiocchi di neve che avevano coperto

la montagna quell'inverno, così come delicata e semplice fu la festa

che seguì a casa della mamma di Margarita: del buon pane cotto il giorno

prima nel forno di Ca' Maroun (Prese di Sangano), augurio ai giovani di non

dover mai patire la fame, e toma profumata dei fiori che le bestie avevano

gustato in autunno. E poi, perché no?, un bicchiere del buon vinello

del Casass (Prese di Piossasco), per prendere coraggio e affrontare un'intera

vita insieme...

Mara Rosso

Prese di Sangano 19 febbraio 1708 S. Maria Maddalena

Giuseppe Cugno della Borgiatta di prattovigero finaggio di Trana, et Margarita figlia del fu Martino e Domenica giugali (coniugi) Spessa delle Prese di Sangano si sono stati congiunti in matrimonio dal Sig. D. Bernardino Cuffia Capellano di Trana di mia licenza nella Cappella di Santa Maria Maddalena in dette Prese di Sangano essendosi antecedentemente fatte le tre solite denuncie in detta parochia essendovi venuto il testimone Giacomo Cugno di detta borgata di pravigero, et Antonio Speso delle Prese di Sangano et questo li 19 febbraio 1708.

La cappella di Santa Maria Maddalena

Anno

scolastico 1946 - 1947

a Pratovigero Trana

1946…2011…Sono semplicemente ricordi o punti

fermi nella vita di un’insegnante?

A distanza di anni tutto pare recente,tutto è vivo, tutto è

un quadro dai contorni ben definiti.

Quello che il tempo chiama “ieri” per il cuore è “oggi”.

Si sfogliano rapidamente le pagine della vita, ma gli affetti, anche quelli

nati tra i banchi della scuola e con gli alunni, non conoscono lo scorrere

del tempo. Sono nostri sempre.

Lontano dicembre 1946: percorro la strada che da Trana va verso Pratovigero

con il cuore che batte forte forte; mi accompagna la voce argentina del Sangone

con le note di mille speranze.

Sono una giovanissima “maestrina”.

La strada sale tra alberi brulli; la neve a già spolverato il paesaggio

circostante… All’imbrunire ecco un gruppo di casette bianche di

calce e con i tetti a lastre di pietra; sullo sfondo un gruppo di scolaretti

che mi vengono incontro titubanti, un po’ spaventati e con occhi scrutatori.

Li sento subito miei; li abbraccio ad uno ad uno. Diventeremo presto una sola

entità; si lavorerà insieme, insieme si ricercherà il

sapere; insieme si scoprirà la vita.

L’aula domina la vallata; la cappelletta ci accoglierà per le

nostre preghiere, il piccolo campanile è quasi a nostra protezione.

E’ qui che si creerà la nostra oasi di pace, di studio, di giochi.

Dopo pochi giorni non salgo più da sola verso Pratovigero , quelli

che oramai sono i miei alunni mi vengono incontro, vogliono portare la mia

cartella, mi offrono fiori di campo; accavallano le voci per raccontarmi le

loro “cose”: il nido scoperto e poi protetto, il cagnolino scappato

durante il temporale, le pecorelle al pascolo, i pulcini appena nati...

L’aula è spolverata e tenuta pulita dalla bambine; la stufa arde

e scoppietta grazie all’impegno dei maschietti. Gli zoccoletti vengono

posati, spontaneamente, nel corridoio-balcone; in classe si entra con le pantofole.

Quale esempio di educazione e rispetto!

Anche il pranzo lo consumiamo insieme; quando a mezzogiorno si aprono i cestinetti

è tutto uno scambiarsi di piccole leccornie, ci sono anche, per la

maestra, le castagne, l’uovo sodo della nonna, la marmellata di frutti

di bosco…

I riccioli di Valeria, il dolce sorriso di Dalia, la serena malinconia di

Teresina, l’esuberanza educata di Renato, Giuseppe, Franco, Ferruccio,

Romano… tutto è ricordo, tutto è nostalgia, tutto è

“oggi”, tutto è mio.

Grazie, alunni di Pratovigero! Io ho dato a voi, ma voi avete dato tutto a

me. Per questo vi porto nel cuore.

La vostra maestra

Mea Sada

Il campanile della cappella di San Pancrazio Pratovigero-Trana

La scaletta il balcone della scuola di Pratovigero - Trana

“Vieni! Vieni! Hanno messo un bambino nella nostra

mangiatoia!” Disse emozionato l’asinello.

“Non fare l’asino, chi vuoi che venga a mettere un marmocchio

sul fieno!” Rispose seccato il bue.

“Eppure è così! Vedessi, è un maschietto biondo”.

“Potrebbe essere una femmina, cosa ne sai? - rispose il bue mentre si

avvicinava - con questo buio è impossibile capirlo”.

“No! Ha il pisellino! Qui c’è luce! Non l’avevamo

mai visto, ma c’è un buco sul tetto e il raggio lunare lo illumina

come se ci fosse il fuoco!”

“Ma qui dentro non è mai entrata nessuna luce! Non dire baggianate!

- disse il bue avvicinando il testone a quello dell’asinello - però,…

il piccino risplende! E’ strano, è molto strano”, bofonchiò

il bue, continuando a guardare la fonte del raggio sul tetto.

“Guarda! Mi sorride!” Continuò l’asinello.

“Ci, sorride”. Precisò il bue.

“Sempre pignolo! Mi, ci, che differenza fa? L’importante è

che il piccolo non abbia paura - rispose l’asinello - è così

gracile!”

“Una ragazza! Sarà la sua mamma? Sta dormendo qui vicino, per

poco non la pestavo”. Disse il bue.

“Sarà - rispose l’asinello - e…guarda all’entrata,

c’è un uomo seduto, sarà il babbo? Da dove verranno?”

“Chi lo sa, comunque il piccino va protetto, la coperta che lo avvolge

è troppo piccola e la notte è fredda. Stiamogli vicino, così

che i nostri fiati lo tengano caldo. Questo bimbo non è come gli altri!”

“Hai ragione - rispose l’asinello - questo cucciolo sembra sceso

dal cielo”.

Il piccino si addormentò con il sorriso sulle labbra e i due lo scaldarono fino all’alba, incuranti del sonno e felici di averlo nella loro mangiatoia.

Sergio Vigna

Michele

Rege

Racconti e ricordi della Valsangone e non solo

Racconti e ricordi della Valsangone e non solo

I ricordi di Elena Ostorero

raccolti da Michele Rege

Erano gli anni ’40 e la famiglia di Elena con il bestiame

si divideva, secondo le stagioni, tra sänd’Garìda, borgata

di Forno di Coazze, e l’alpeggio estivo al Ciargiur di sotto.

Non mancavano i lavori, le tribulazioni e i disagi. D’estate lassù

al Ciargiur la frutta raccolta l’autunno prima era finita, la verdura

degli orti di montagna, si sa, è scarsissima, e così raramente

si faceva il minestrone, di solito si mangiava latte con il pane o con la

polenta. Polenta calda appena versata a pranzo e abbrustolita al fuoco di

sera.

Con il bel tempo, specie d’estate, non si mangiava a tavola, ma si usava

uscire fuori in cortile, sedersi in giro su scalini e muretti e conversare

con gli altri borghigiani.

Ognuno aveva le proprie stoviglie, i grandi mangiavano nei piatti di terracotta,

“li chiap” e i bambini nelle scodelle di alluminio meno fragili,

“i’ hascöle”. A fine pasto le stoviglie si mettevano

al rovescio sul tavolo, erano al riparo dalle mosche e si faceva a meno di

lavarle, vista la nota scarsità d’acqua di quella dorsale, una

“cara scci”.

Era dura per tutti, ma quelli erano i tempi... e, se poteva essere di consolazione,

arrivavano notizie che in città, a Torino, era anche peggio, tra bombardamenti,

fame e borsa nera.

Elena ricorda quel 10 maggio del ’44. Il lungo inverno che teneva chiusi

in stalla uomini e animali, anche lassù a sänd’Garìda,

era finito e si apriva la stagione del fieno e dell’alpeggio. Quel giorno

era in corso un rastrellamento dei tedeschi, bastava un non nulla, una piccola

traccia del passaggio di partigiani, che davano fuoco alle case, e così

gli abitanti della borgata, per paura, quel giorno si radunarono in una rientranza

ai piedi di una roccia, “’na barma”, a monte delle case.

Per far fare pipì al piccolo Giovanni la mamma di Elena si spostò

dal gruppo di pochi metri girando dietro alla roccia, i tedeschi dall’altra

parte del rio Ricciavrè, dalla borgata “Martinät”

, non esitarono e aprirono il fuoco. Un proiettile colpì la mamma in

piena fronte che cadde morendo all’istante. Si dice che gli abitati

dei “Martinät” avvisarono i tedeschi dello sbaglio, ma a

noi piace pensare che fu quando udirono le urla strazianti della piccola Elena

che cessarono il fuoco!

Poi gli stessi militari tedeschi arrivarono al vicino “Piën di

Casas” nei pressi della miniera di talco e poterono così vedere

la tragedia procurata a quella famiglia. Poterono vedere il corpo di Teresa

Vecco portato giù in borgata su una scala a pioli, il marito che con

gli angoli di un asciugamano gli levava il sangue dal volto, con cura, intorno

al foro rimasto sulla fronte. Poterono sentire le mani della piccola Elena

aggrapparsi ai loro pantaloni mentre, disperata, con i suoi zoccoli di legno,

tirava calci negli loro stivali di cuoio neri e lucidi.

Una primavera che per Elena si trasformò in un lungo inverno durato

per tutta la sua infanzia.

|

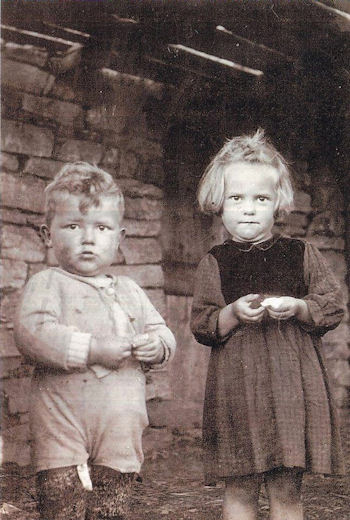

Giovanni e Elena

Giorgetta

Usseglio

L’orfanello della Polatera

Erano tempi in cui molte famiglie adottavano bambini. Qualcuno

lo faceva perché non aveva avuto figli, altri lo facevano per necessità.

Lo stato dava un sussidio a chi prendeva anche solo in affidamento, un bambino.

Con quel sussidio, a volte, mangiava tutta la famiglia. Una cosa triste che

fa pensare, certo, ma la povertà quando è estrema, si deve affrontare

con tutti i mezzi a disposizione.

Alla borgata Polatera c’era una coppia che non aveva avuto figli e decise

di adottarne uno. A Torino alla “Cà granda” (così

chiamavano l’orfanotrofio) era possibile scegliere tra i numerosi bimbi

in attesa di adozione e portarselo a casa senza troppi controlli o burocrazia.

Fu così che il piccolo Giuseppe Marzi arrivò alla Polatera,

una borgata a monte di Maddalena. Venne subito adottato e prese il cognome

di Marzi Usseglio Polatera.

Dopo questa adozione, chissà come, dopo un inverno molto rigido, i

genitori di Giuseppe, ebbero due figli loro, Clemente e Rosa.

Poco tempo dopo la nascita della piccola Rosa, la mamma di Giuseppe, purtroppo,

morì. Il padre si ritrovò solo con tre bimbi da accudire e come

si può ben capire, si perse d’animo…. Così dopo

molte notti insonni e molti ripensamenti, decise che avrebbe riportato Giuseppe,

all’orfanotrofio. Raccolse le sue poche cose in un fagotto e, prima

che facesse giorno, senza troppe parole, si misero in Cammino verso Giaveno.

Dopo un po’ il bimbo chiese al padre:”Ma dove andiamo?”

Non ottenne nessuna risposta. Continuarono a camminare ma il bambino, ormai

aveva capito tutto… Chiese nuovamente al padre: “Dove andiamo,

papà?” Questa volta però la sua voce tremava e il piccolo

non riusciva più a trattenere le lacrime. Il padre lo guardò,

poi lo abbracciò e disse: “A casa, figlio, torniamo a Casa!”.

Nel frattempo, da Maddalena, i giovani cominciarono ad andare in Francia in

cerca di lavoro e Giuseppe non vedeva l’ora di poter partire con loro.

Quando ebbe undici anni il padre lo affidò ad un gruppetto di amici

in partenza per Trappes nei pressi di Parigi dove si trovava lavoro nelle

cave di pietra..

I primi tempi non furono facili perché Giuseppe era troppo giovane

per essere assunto ma lui non si perse d’animo, faceva le commissioni

per gli operai, li aiutava nella cava con qualche lavoretto guadagnandosi

così vitto e alloggio.

Ben presto però Il ragazzo dimostrò di avere una notevole intelligenza

e di avere una volontà ferrea. Imparò il mestiere, presto e

bene. A soli 24 anni era già operaio specializzato e nel 1920 riuscì

a mettersi in proprio, ottenendo la concessione di nuove cave e assumendo

operai, in gran parte provenienti da Maddalena, Giaveno e dintorni.

Nel frattempo Giuseppe Marzi si sposò ed ebbe 4 figli. Finalmente potè

costruire la casa che sognava da tempo, una casa grande, ma molto grande…

in modo da poter dare un tetto ai nuovi arrivati in attesa di trovare una

sistemazione. Davanti alla casa volle un grande spiazzo che chiamava “La

curt” dove ogni domenica si riuniva il personale per mangiare tutti

insieme, suonare, ballare o giocare a bocce. Naturalmente Giuseppe Marzi era

sempre presente in mezzo ai suoi dipendenti. In questo grande cortile, si

salutava chi partiva e si dava il benvenuto a chi arrivava, si festeggiavano

nascite e matrimoni, si facevano le assemblee per parlare dei problemi che

nascevano nell’ambiente di lavoro.

Nel 1932, Giuseppe ha alle sue dipendenze più di 200 operai e più

di 20 impiegati. Decide di destinare un grande terreno di sua proprietà

alla costruzione di un centro sportivo con campi di tennis, calcio, pallacanestro

e bocce. “L’Etoile sportive de Terappes”.

Intanto gli operai, inizialmente quasi solo scapoli, fanno arrivare le fidanzate

e mettono su famiglia. Nascono dei veri e propri paesi di piemontesi dove,

per non sentirsi troppo lontani da casa, si parla il dialetto e si rispettano

le tradizioni delle origini.

Giuseppe è un uomo onesto e generoso, aiuta i nuovi arrivati a trovare

una sistemazione, dona loro dei pezzi di terra a prezzi bassissimi e lunghe

dilazioni.

Giuseppe Marzi muore il 9 Gennaio del 1953, lo stesso giorno in cui era nato,

e chiede di essere sepolto con la sua vecchia divisa da minatore che ha conservato

gelosamente. Camicia bianca di tela, pantaloni di velluto e la “scirfa”

Una lunga cintura di cotone che si avvolgeva a più giri intorno alla

vita.

Del miracolo operato dall’orfanello della Polatera, ormai non è

rimasto quasi niente ma, a Chevreuse, un paese vicino a Trappes, esiste ancora

una comunità di piemontesi dove, dopo più di ottant’anni,

la maggior parte dei cognomi suona famigliare e molti, anche trai i giovani,

ricordano ancora il nostro dialetto e vanno fieri delle loro origini.

Chevreuse è da molti anni, gemellato con Giaveno e ogni anno ci si

incontra ed è sempre una bellissima festa tra amici che si sentono

tali anche senza conoscersi troppo bene perché hanno radici in comune.

(Queste notizie, le ho avute in parte, dalla figlia di Marzi, Josette, ancora

vivente e in parte, dai racconti di mio nonno e di tanti altri perché,

a Maddalena, di Giuseppe Marzi, parlavano proprio tutti)

Oggi piove, quindi non esco, perciò scrivo.

Questo racconto mi è stato suggerito da un cugino di mia moglie, incontrato

sopra le borgate del Forno di Coazze, Domenica scorsa, il giorno di S.Giuseppe.

Userò nomi di fantasia, anche perchè i veri nomi si sono persi

nella " notte dei tempi ".

I fatti si sono verificati verso l'inizio del 1800, e per comprendere meglio

lo svolgersi degli avvenimenti, occorre immedesimarsi nel modo di essere,

di comportarsi, il vivere di quei tempi e di addentrarsi nelle pieghe delle

menti dei nostri predecessori.

Si racconta di un giovanotto del Ciargiur, tale Piero, detto " lu Gagia

" che aveva la fidanzata alla Maddalena di nome Lisa.

Piero Gagia, ogni Domenica si recava a piedi passando dal Colletto del Forno,

arrivava alla Maddalena nella tarda mattinata e si recava dalla sua Lisa,

che immancabilmente si trovava a filare la lana con le sue amiche.

A Piero Gagia non mancava la parlantina, ma non disdegnava nemmeno passare

dei momenti in intimità con Lisa, ma lei, come sempre non si voleva

allontanare dalle sue amiche.

Si deve sapere che appeso al fuso, usato per filare, ogni ragazza teneva una

specie di nastro di stoffa lungo 2-3-metri, (una bindela ) finemente ricamato

e ognuno diverso dall'altro.

Quella domenica, Piero Gagia, si indispetti e staccò la bindela dal

fuso di Lisa, se lo mise nella tasca della giacca e si avviò verso

un fienile poco lontano, sicuro che Lisa l'avrebbe seguito, se non altro poteva

addurre la scusa del recupero del mal tolto; invece lei non si mosse.

Piero Gagia attese una mezz'oretta inutilmente; comprese che Lisa non sarebbe

venuta, la sua" tela di ragno" non aveva funzionato, depose le armi

e ritornò da Lisa e dalle sue amiche, rimase ancora un pò di

tempo e poi decise di ripartire verso casa prima che facesse buio; salutò

tutti e prese la strada del ritorno.

Era arrivato quasi al Colletto del Forno quando iniziò ad udire dei

rumori, non rumori grevi, ma come se qualcuno lo stesse seguendo.

Si fermò, ma per quanto guardasse attentamente non vedeva nulla di

sospetto. Riprendeva a camminare e nuovamente quei rumori, finche si voltò

di scatto e vide che a seguirlo era un piccolo vitello.

Si domandò di chi potesse essere, non aveva visto nessuna mucca al

pascolo nelle vicinanze, ne esistevano stalle dalle quali potesse essere fuggito,

guardò tutto attorno, ma all'infuori di lui e il vitello, non c'era

nessuno. Decise di portarselo a casa, un vitello è pur sempre un valore,

almeno non si potrà dire che era stata una domenica infruttuosa. Cercava

qualcosa per legarlo e frugando nelle tasche trovò la bindela della

Lisa,:«Porca miseria, mi sono dimenticato di restituirgliela»:,

pensò; legò il vitello e se lo tirò dietro.

Percorse poche decine di metri, quando il vitello lo spinse giù dal

sentiero riuscendo a liberarsi della mano di Piero e si allontanò correndo

con la bindela legata al collo. Appena risalì sul sentiero, Piero Gagia

cercò di capire se avrebbe potuto riprendere il vitello, ma vi rinunciò,

raggiunse la sua borgata e raccontò l'accaduto ai parenti ed amici;

tutti dissero che se lo era sognato, ma nei giorni seguenti furono parecchi

a gironzolare dalle parti del Colletto del Forno, alla domenica successiva,

Piero Gagia, si recò nuovamente da Lisa alla Maddalena, era sua intenzione

chiederle scusa, per aveva perso la sua bindela, ma la sua sorpresa fu enorme

nel trovare Lisa a filare con la sua bindela appesa al suo fuso.

Ecco dove trova conferma il famoso detto "Le masche dla Madlena"

Giorgetta

Usseglio

Lavori d’autunno

A fine agosto era tempo di togliere le patate, poi a settembre

si raccoglieva la poca frutta che maturava, qualche pera invernale e qualche

piccola mela dal gusto delizioso, varietà ormai quasi scomparse "li

bianchèt, li picu lunc, li cantin, li barbarot e li magnana",

poi noci, nocciole e, infine le zucche, bellissime e colorate, piccole e grandi,

quasi sempre tonde, alcune verdi, altre striate, arancio, giallo o rosso intenso.

Si portavano a casa con la gerla, a volte erano così grandi che ce

ne stava una sola, venivano disposte ordinatamente nel fienile a completare

la maturazione, per poi finire durante l'inverno, sia nelle nostre minestre

che in quelle delle nostre mucche.

Con la Fiera di ottobre iniziava la stagione delle castagne, all’inizio

si raccoglievano solo quelle che cadevano spontaneamente dagli alberi, naturalmente

ognuno raccoglieva soltanto sotto il proprio albero, e guai a scartare di

un solo metro! I ricci sono rotondi e rotolano, anche se le spine li frenano

un pochino e questo era un problema. Per evitare che finissero sotto un castagno

di un altro proprietario, si disponevano ad arte, delle assi nei punti critici

per arrestarli.

Quando i ricci erano ben maturi e cominciavano ad aprirsi con una lunga pertica

si battevano i rami per farli cadere tutti, quindi per raccoglierli ci si

muniva di una speciale pinza di legno, molto leggera e flessibile "la

pesiojri", si portavano vicino alle case con le ceste e se ne faceva

un bel mucchio. Finita la raccolta si ricopriva “l’arisè”

con uno strato di felci e si aspettava che i ricci fermentando, si ammorbidissero.

Per facilitare la fermentazione occorreva mantenere i ricci umidi, infatti

se non pioveva, bisognava bagnarli ogni giorno.

Verso novembre i ricci erano diventati scuri e teneri, si aprivano facilmente,

allora con un altro attrezzo simile ad una piccozza di legno, "lu pic",

si facevano uscire tutte le castagne, quindi si dividevano quelle più

belle e grandi che venivano vendute, da quelle più piccole che venivano

utilizzate in diversi modi: bollite o caldarroste oppure seccate, private

della buccia e della seconda pellicina e riposte in sacchi di tela, queste

si conservavano per un anno intero senza problemi.

Le castagne, come le patate, erano molto importanti perché servivano

a sfamare sia gli animali che le persone.

La sera precedente la commemorazione dei morti, mia nonna faceva bollire una

pentola di castagne che poi metteva in una ciotola in mezzo al tavolo della

cucina, avrebbero dovuto mangiarle le anime dei defunti che in quella notte,

pare vagassero nelle case dove erano vissuti; il mattino seguente, la nonna

controllava la ciotola e ogni volta il commento era sempre lo stesso: "

an pa pöi mingiana tante.. a sran pa stà bune..." (ne hanno

mangiate ben poche, non saranno buone…)

Giorgetta

Usseglio

Ancora qualche mestiere del tempo che fu...

"Lu Bucinè"

I negozianti di bestiame erano più di uno, facevano il giro delle borgate

più volte l'anno, generalmente lo scopo era quello di comprare i vitellini

da latte ma anche le mucche ormai troppo vecchie per figliare, e venderne

di giovani da allevare.

Arrivavano dal paese e si davano un sacco di arie, ne ricordo uno in particolare,

grande e grosso, portava un fazzoletto annodato al collo, il panciotto e la

giacca di velluto, profumava di Colonia da lasciare la scia, non perdeva l’occasione

di mostrare il portafogli, con tanti scomparti e gonfio all’inverosimile.

Non so se di soldi o di cartacce…

In mano portava sempre un bastone sottile e flessibile, non lo usava per appoggiarsi

ma solo per gesticolare, lo faceva roteate, ci giocava facendolo scivolare

tra le dita e non lo lasciava mai.

Entrava nella stalla, guardava l'animale da comprare, quasi di sfuggita, lo

toccava appena con il bastone per farlo girare e vederlo da tutti i lati,

poi usciva.

La trattativa si teneva nel cortile ed era sempre un contrattare molto animato

con il proprietario che voleva ricavare il massimo dalla sua merce e il compratore

che voleva spendere il meno possibile. Alla fine se si accordavano, il contratto

veniva suggellato con una stretta di mano.

Quando il “Bucinè” se ne andava, profumava un po’

meno di Acqua di Colonia e un poco più di stalla, ma sicuramente l’affare

lo aveva fatto lui….

"Lu Ciavatin, lu Mis da bò e lu cavagnè"

Ovvero, il calzolaio, il falegname e colui che costruiva ceste, cestini e

gerle. Sono tre mestieri diversi fra loro ma li accomunava il fatto che tutti

lavoravano a casa propria, non erano loro a spostarsi ma era la gente che

andava a cercarli quando necessitava la loro opera. Tutti quanti avevano un

piccolo laboratorio con gli attrezzi che servivano. In questi laboratori si

lavorava quasi sempre con la porta aperta, anche in inverno perché

le finestre, una volta erano piccole e la luce che entrava era poca.

Il calzolaio riparava tutti i tipi di scarpe, le ricuciva le risuolava, metteva

toppe e chiodi ma soprattutto, costruiva gli zoccoli di legno che, di tanto

in tanto si vedevano ancora ai piedi di qualche anziano.

Nella bottega del falegname non c’erano macchine utensili, solo pochi

attrezzi molto semplici, qualche sega, una pialla, un martello, un cacciavite

e poche altre cose, per lo più il falegname, costruiva o riparava sedie

e tavoli, porte e finestre, tagliava assi e pezzi di legno di misura su richiesta

del cliente. Riparava i recipienti di legno che servivano per abbeverare le

mucche "Li siun" , erano una specie di grandi secchi costruiti con

aste di legno sottili, tenute insieme da due o più cerchi di metallo,

quasi simili ad una piccola mezza botte.

Ricordo “Lu Delfin du Buè” il falegname della Viretta,

era un omone grande e grosso con i capelli rasati. Indossava sempre una tuta

blu da lavoro, non l’ho mai visto con altri vestiti. Aveva il suo laboratorio

nella borgata e viveva solo, o meglio in compagnia dei suoi numerosi gatti,

con loro parlava tutto il giorno e di notte dormivano con lui, tutti nello

stesso letto, in questo modo evitava di accendere la stufa per scaldarsi.

"Lu cavagnè" oltre ai cestini, costruiva le gerle, “li

garbin”, ossia l'attrezzo principale per il lavoro in montagna.

Nella gerla si portavano a casa l'erba, le foglie secche, la frutta, le zucche

e le patate, ma anche la spesa, il pane e le farine. Quando la gerla era un

po’ consumata, la si usava per portare nei campi il letame, prima della

semina.

Per fare i cestini si usavano i rami di salice, mentre per le gerle, i giovani

rami di castagno o di frassino, più flessibile e leggero, ma il procedimento

era simile. I rami scelti con cura, venivano immersi in acqua per diversi

giorni, al fine di renderli più morbidi, quindi venivano privati della

corteccia e, con l’aiuto di un coltellino molto affilato, venivano ridotti

in lunghe strisce sottili “’l ghiue” . Per prima cosa si

costruiva l’anima dell’oggetto, cioè la struttura, usando

dei rami interi che dovevano essere più robusti, poi, intorno alla

struttura, si intrecciavano le striscioline ottenute in precedenza, in modo

da richiuderla tutta e ottenere un capace contenitore.

Sia la gerla, sia i cestini, dovevano essere leggeri ma robusti e chi li costruiva,

se sapeva fare bene il suo mestiere, era tenuto in molta considerazione.

I cestini li costruivano un po’ tutti, mentre per le gerle, il discorso

era diverso, bisognava essere veramente del mestiere e qui, gli esperti erano

alla borgata Pomeri. Il papà dell’amica Ermanna era uno di loro,

bravo, esperto, conosciuto e stimato da tutti.

Pag 1 - 2

Maria Teresa Pasquero Andruetto