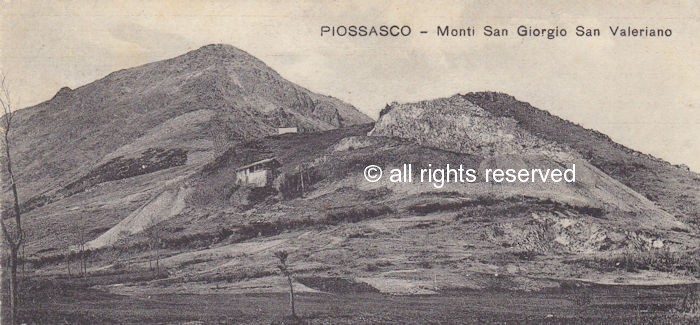

Piossasco

Il monte San Giorgio

|

Sulla

vetta del monte San Giorgio c’è la più antica Cappella

rurale di Piossasco. Accanto alla Cappella esisteva un tempo un Monastero,

ora scomparso. Da scavi fatti, sono state rintracciate le fondamenta.

Il Monastero era a pochi passi dalla Cappella, a destra di chi guarda

la facciata. Era di forma rettangolare. Durante gli scavi sono state

scoperte le ossa di due salme, sepolte la da chissà quanto tempo,

nelle adiacenze della Cappella, ove doveva esserci un piccolo cimitero.

Il monastero era abitato da Monaci Benedettini, i quali avevano trovato

lassù un posto più solitario per vivere meglio la vita

monastica. Li aveva chiamati il grande Marchese Olderico Manfredi, che

loro donò la cima della montagna, perché vi erigessero

Monastero e Chiesa. Di costui ecco che cosa scrive lo storico Carutti

(op.cit.): Olderico Manfredi uno dei più grandi vassalli del

regno, a ristorare la coltura dei terreni devastati (dai Saraceni) e

fatti selvaggi, ebbe ricorso agli aiuti che i tempi gli indicavano e

l’esperienza dimostrava efficaci. Chiamò l’Ordine

monastico di San Benedetto, cotanto benemerito dell’agricoltura

e delle lettere; e per esso fondò l’Abbadia d San Giusto

in Susa dotandola di vasti terreni. I Monaci disboscarono la zona che

circonda la vetta del monte. Lassù, dalla parte sud-ovest si

vedono tuttora delineati due recinti rettangolari successivi, degradanti

secondo il pendio del monte: probabilmente erano coltivati a orto e

a giardino all’uso claustrale.E più sotto si allarga una

grande estensione de terreno, degradante verso nord: era il prato che

doveva fornire l’erba per mantenere quegli animali domestici,

che erano necessari ai Monaci.

Per l’acqua e probabile che i Monaci si fossero costruita una

cisterna, finora non ancora trovata. Fu invece rintracciato un pozzo,

ora perdente e in parte riempito di pietre. Forse anche i Monaci ricorrevano

a una fontana, vicino al colle del monte e che è detta fontana

della serva. Per altra parte i monaci che abitavano lassù

dovevano essere pochi: dalle fondamenta del Monastero si arguisce che

l’edificio non era grande e quindi non capace di numerosi Monaci.

Cappella di San Giorgio

|

E posta

sulla vetta del monte San Giorgio, alto m. 836, il quale si leva quasi

a picco a nord di Piossasco e fa parte di un piccolo contrafforte di

montagne prealpine, la cui vetta più alta e detta “Pietraborga”

dalla quale si guarda a Sangano e Trana.

La parte del monte, che guarda Piossasco e quanto mai rocciosa; quindi

per arrivare alla cima bisogna raggirare il monte salendo o per un aspro

sentiero dalla parte dei castelli a ponente del monte o a levante, dalla

parte della cappella di San Valeriano, per la nuova strada rotabile,

(ora interdetta alle auto) costruita per iniziativa del gruppo ex Alpini

di Piossasco nel 1962. Chi arriva lassù in vetta a piedi dopo

circa un’ora e mezza , può godere di un panorama incantevole.

“Il monte San Giorgio sarebbe così detto da un Oratorio

(Cappella) sotto il titolo di questo Santo”. Dunque sarebbe la

Cappella che ha dato il nome al Monte. Se questo è vero, bisogna

dire che la Cappella San Giorgio fu eretta prima del 1000. Ne abbiamo

la prova in un documento, pubblicato da Ferdinando Gabotto nel Cartario

di Pinerolo (al n. 11), dove e detto che Gezone, Vescovo di Torino,

attorno all’anno 999 fondava in Torino il Monastero dei Santi

Solutore Avventore ed Ottavio. A questo Monastero (poi Abazia) il Vescovo

faceva delle donazioni, fra le quali “aliud pratum quod est subtus

Eclesia Sancti Georgij”.

Il cabotto giudica che si tratti di questa Cappella di San Giorgio,

perché nell’indice del Cartario la suddetta “ Eclesiam

Sanctij Georgij” è elencata fra quello che riguarda Piossasco.

In un altro documento del 1018 si parla del monte San Giorgio; in data

16 febbraio 1018 alcune persone “promettono di non turbare il

Monastero di San Solutore nel possesso dei suoi beni di Sangano”,

i quali beni da una parte confinavano col monte “qui dicitur Sanctij

Georgij” (così al n. VI delle Carte varie di Cabotto e

Guasco). E’ un altro argomento per affermare che a quell’epoca

la Cappella esisteva già.

Chi fu ad erigere lassù la Cappella di San Giorgio?

Certamente i Frati Benedettini, i quali vi eressero accanto anche un

piccolo Monastero o Convento. Il terreno sul quale sorsero l’una

e l’altro doveva essere del Marchese Olderico Manfredi, padre

della grande Contessa e Marchesa Adelaide, il quale non solo offrì

il terreno, ma provvide quanto era necessario perché i Frati

potessero fabbricare Chiesa e Convento. Adelaide, quale erede, ne divenne

padrona e ne potè disporre secondo la sua volontà. Difatti

nel 1064, essa ne fece donazione all’Abbazia Benedettina di Santa

Maria in Pinerolo (l’attuale Abbadia Alpina) che essa stessa aveva

fondata.

Ecco il documento, nel quale è detto che donava “ecclesiam

unam constructam in monte desuper castro de Plautiascha in honore santi

Georgij” (una chiesa costrutta sul monte che sovrasta il paese

di Piossasco, in onore di San Giorgio). Questa donazione fu confermata

in seguito con Bolle pontificie, prima da Papa Callisto II, in data

28-12-1123, e poi da Papa Innocenzo II in data 13-5-1139.

La donazione è stata fatta in data 8 settembre 1064, e nello

stesso atto o documento sono elencate tantissime altre donazioni, che

la ricchissima Contessa Adelaide faceva alla medesima Abbazia di Pinerolo.

Lo storico Caffaro (opera cit.), a proposito di questa donazione , scrive:

“…donava la chiesa di San Giorgio sul monte sopra Piossasco

con tre mansi (ossia poderi) due in Piossaco e uno in Rivalta; tre altri

mansi in Piossasco, uno dove è la sala indominicata (palazzo

con corte, ossia giurisdizione sopra i villani, dice il Casalis Diz.

Geog.) con una Cappella; l’altro tenuto e lavorato da Costanzo

e Costantino; il terzo da Bosone”.

Nell’atto di donazione del 1064 all’Abbazia di Pinerolo,

si legge: “ecclesiam unam constructam in montem desuper castro

de Plausiasca in honore S. Geoegij simul cum tribus mansis, in eadem

villa iacentibus duo bus, et tertius in Ripalta, tres quoque alios mansos

in infrascripta Plausiasca, unum iubi est solum indominicata cum capella,

alium rectum et laboratum per Constantium…”.

La donazione importava dominio fondiario e giurisdizione signorile sopra

la Chiesa e il Convento di San Giorgio, da parte dell’Abbazia

di Pinerolo. Fra le carte di questa Abbazia, del 1654, in un elenco

dove sono nominate le parrocchie, le chiese che dipendevano ancora dall’Abbazia,

e detto : “All’Abbazia pinerolese spettano tuttora le Cappelle

di San Giorgio sopra Piossasco, colle sue pertinenze; di San Benedetto

sopra le Porte (di Pinerolo) (Caffaro, op. cit.). Il Governo Francese

(Repubblica Cisalpina) con Decreto del 2 agosto 1802 obbligava tutti

gli Ordini religiosi a fare uno stato di consegnamento di tutti i loro

averi, diritti e proprietà, che dovevano essere incamerati. Ebbene

nell’atto di consegnamento fatto all’Abate del Monastero

di Pinerolo, fra i beni elencati figura “la montagna di San Giorgio

nel territorio di Piossasco” (Caffaro, op. cit.) che quindi era

ancora di proprietà dell’Abbazia di Pinerolo.

Nella relazione della Visita pastorale, che l’Arcivescovo di Torino

fece a Piossasco nel 1668, si legge che l’Arcivescovo salì

fino alla Cappella di San Giorgio, che trovò in buono stato :

l’icona con la effige del Santo “in muro picta” cioè

era dipinta sul muro davanti all’altare (ora non se ne vede più

traccia); la Cappella era chiusa da cancelli. E detto che lassù

si celebrava la Messa nella festa di San Giorgio, portando tutto il

necessario dalla parrocchia di San Vito. Ma l’Abbazia di Pinerolo

continuava a vantare diritti, come risulta da documenti (conservati

nell’archivio parrocchiale) del 1725. E’ scritto in questi

documenti, che ogni anno si celebrava lassù la festa di San Giorgio

il 24 aprile e che si saliva da Piossasco “processionalmente con

l’intervento della Confraternita dei Disciplinati e del loro Cappellano,

il quale celebrava la messa e quindi dava la benedizione alla campagna.

E dopo di lui celebrava un Frate Cistercense dell’Abbazia di Pinerolo

senza più benedire la campagna. Ma nei predetti documenti è

narrato che il Frate di Pinerolo, nell’anno 1724 volle anche lui

dare la benedizione alla campagna, non contento di celebrare solo la

Messa, come faceva negli altri anni. Si accese allora una questione

tra questa parrocchia di San Vito e l’Abbazia di Pinerolo. Il

Priore e Vicario di San Vito, che allora era Don Bonafide, perché

la Cappella era nel suo territorio, sosteneva che spettava a lui farne

la festa con la celebrazione della Messa solenne e dopo questa benedire

la campagna. L’Abate del Monastero di Pinerolo sosteneva invece

che tutto questo spettava a lui, e pertanto in quell’anno 1724

aveva voluto che il frate mandato da lui celebrasse e benedicesse. La

questione venne portata alla Curia di Torino. Era l’anno 1725.

La Curia era vacante, cioè senza Arcivescovo; quindi le due parti

furono chiamate ad esporre le loro ragioni davanti al Vicario Generale

Capitolare Filippo Domenico Tarino, canonico collegiato della Metropolitana.

La questione sarebbe finita con un compromesso, come è detto

nel Documento, che qui trascriviamo:

1° - “Rispetto alla messa solita a celebrarsi il giorno della

festa di San Giorgio, cadente li 24 aprile, quella si debba celebrare

come s’è praticato sino al presente da uno de’ Monaci

di detta Abbazia deputato dal Padre Priore e questo in continuazione

del possesso sin’al presente conservato da detto Monastero dal

di cui Dominio dipende incontrastabilmente la suddetta Cappella di San

Giorgio posta sovra le fini di detto luogo e beni della medesima adiacenti.

2° - “Rispetto alla benedizione della campagna solita a darsi

in detto giorno con intervento della Confraternita de’ Disciplinati

del Giesù eretta in detto luogo, accompagnata questa da un cappellano

o Vicecurato deputato da’ sig.ri Priori pro tempore; viste rispetto

a detta benedizione le giustificazioni presentate per parte dal predetto

Prior Bonafide, da quali risulta essere il medesimo in possesso per

mezzo di un Vicecurato o Cappellano di benedire doppo celebrata la Santa

Messa dal Padre suddetto la campagna sciente e vidente e non contradicente

il madesimo, e ciò da anni 12 e più in qua per modo di

temperamento è stato proposto senza pregiudicio delle ragioni

delle parti tanto del possessorio che ne meriti o sia giudicio plenario

doversi praticare d’ora in avanti l’alternativa suggerita

da sacri Canoni in simili materie, cioè che tal Benedizione alla

campagna si debba dare in un anno da uno di detti Padri, e nell’altro

dal Cappellano o Vicecurato suddetto e così successivamente assistendo

sempre a tal fontione quando si darà da uno de Padri il Cappellano

con stola e cotta, e quando si darà dal cappellano il monaco

predetto pure anche con stola e cotta e questo a maggior decoro di detta

fontione”.

E rispetto all’imminente Festa di San Giorgio si dichiara che

si debba tal fontione fare dal Monaco che verrà deputato per

la celebrazione della S. Messa dal M.R. Padre Priore, e questo come

sovra per modo di temperamento e senza pregiudicio delle ragioni delle

parti. Torino li 5 aprile 1726. Carlo Amedeo Serravalle”.

La suddetta disposizione dell’Autorità Diocesana di Torino

fu messa in pratica, e cessò probabilmente quando i Frati cessarono

di essere nell’Abbazia di Pinerolo. Da allora le funzioni della

festa annuale furono poi sempre celebrate dal Priore e Vicario di San

Vito.

Da alcuni anni a questa parte, la festa della Cappella si celebra il

1° maggio. Gli operai che in tal giorno celebrano la festa del lavoro

salgono volentieri e numerosi col duplice scopo di onorare San Giorgio

e di fare una bella gita.

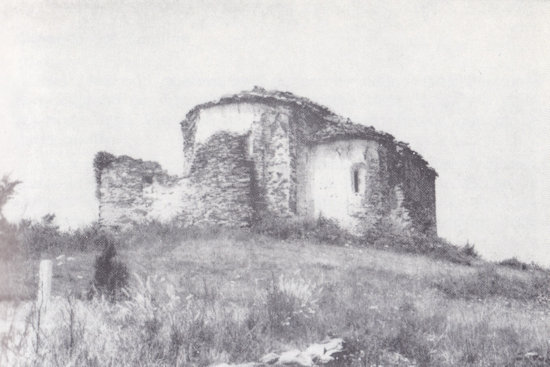

L’antichità della Cappella di San Giorgio, di cui abbiamo

parlato più sopra, risulta anche dallo stile della sua forma

e dal materiale usato nella sua costruzione, che ricordano un’epoca

attorno al 1000. La sua forma è di stile romanico: aveva davanti

alla facciata un portico, come vien ricordato dai permanenti ruderi

dei muri laterali. Il materiale adoperato nella costruzione contiene

frammenti di cotto, che fanno dubitare che provenissero da una preesistente

costruzione romana. Forse lassù, al tempo dell’impero romano,

esisteva un posto di vedetta, di osservazione e di segnalazione con

relativa sede di un accantonamento di guarnigioni militare. Forse vi

fu anche un tempio dedicato a divinità alpine, come avvenne su

altre cime di monti, come per esempio là dove sorse poi la Sacra

di San Michele della Chiusa.

Attraverso i secoli la Cappella fu ritoccata, specialmente nella facciata;

ebbe bisogno di speroni di sostegno dei muri, i restauri vengono ora

facilitati dalla strada rotabile.

Dal libro:

Storia civile e religiosa di Piossasco

Giuseppe Fornelli

Alzani, 1965.

Atto consolare

L’anno

del Signore 1826, alli nove del mese di marzo in Piossasco, e nella

Solita Casa, Sala Consulare di questa Comunità, giudizialmente

avanti l’Ill.mo Sig. Avvocato Carlo Filandia Giudice per Sua Em.

Del presente emandamento d’Orbassano.

Convocato, e congregato ad invito dell’infrascritto Signor Sindaco

l’ordinario Consiglio di questa Comunità, in cui, presi

li soliti verbali avvisi, e suono della campana, recati ed eseguito

dal cosi quivi referente Gio Domenico Rossa, uno de servienti Giurati

di questo luogo, sono intervenuti li Signori Cavaliere Vittorio Filippi

Sindaco Conte Gaetano Palma di Borgofranco, Filiberto Martinato, Bernardo

Lovera, Battista Bertinetto, e Vito Germena, tutti membri componenti

più delle due terze parti di detto ordinario Consiglio, mancando

al compimento d’esso, sebbene avvisati, li Signori Gio Bogliero

vice Sindaco, e Domenico Brero Consigliere, perché ambi impediti

dai loro affari domestici.

Dall’infrascritto Sig. Sindaco presentati l’istruzione e

calcolo di spesa formati dall’Ill.mo Signor Consigliere Carlo

Gaetano Palma in dispensa della deliberazione presa da questo Consiglio

in suo ordinato del cinque corrente pel piantamento

d’accaccie (acacie) sui monti di questo luogo;

dal quale risulta, che sarebbe più conveniente per un tale oggetto

il prendere in affitto un sito, e farne un semenzaio per trappiantare

i prodotti sulla facciata della montagna detta di San Giorgio.

Superiormente alla vigna dell’Illustrissima Signora Contessa Dallachiesa,

ed in tutta la facciata contigua guardante al mezzogiorno; e che una

tale spesa può ascendere a lire duecento settanta; e si accettano

li Signori Congregati a deliberare in proposito.

I detti Signori Congregati, memori della loro succitata deliberazione

del cinque corrente, e vista li detti istruzione e calcolo del Signor

Conte Palma, tutti unanimi, e concordi deliberano doversi prendere al

piantamento di dette accacie ad economia nel modo progettato in detta

instruzione, con coprirne la spesa col fondo imposto nel catasto di

questa Comunità col corrente anno al (non comprensibile)

il tutto mediante l’approvazione dell’Ill.mo Signor Attendente

Generale di questa Divisione, a lui mandano ad un tal’effetto,

affermare previa pubblicazione, copia del presente.

A precedente lettura in conferma si sono sottoscritti

Sottoscritti da me in originale Filippi Sindaco Gaetano Palma di Borgofranco,

Filiberto Martinato, Bernardo Lovera, Battista Betinetto, Vito Germena,

Filandia Giudice e manualmente Gioanni Almasio Segretario.

Relazione di pubblicazione

L’anno

del Signore 1826, alli tredici del mese di marzo in Piossasco, a me

infrascritto Segretario di questa Comunità riferisca il serviente

giurato della medesima Gio Pietro Batta d’aver egli nel giorno

di ieri sulla piazza pubblica, ed avanti l’albo pretorio questo

luogo, ad alta ed intelligibile voce di grida, previo suono di tamburo

letto e pubblicato l’avanti scritto ordinato di questa Comunità

del nove corrente, riguardante il piantamento d’accacia sui monti

di questo luogo, ed il medesimo avere affisso ed affisso lasciato a

detto albo pretorio pel tempo e modi soliti alla presenza della folla

del popolo accorsovi come giorno festivo, e specialmente delli Francesco

Grosso, e Gaspare Siino testimoni appositi in fede Gioanni Almasio.

Certifico io sottoscritto che sino a tutt’oggi niuno è

comparso in fare opposizioni, ne osservazioni alla deliberazione Consulare

avanti trascritta in fede Piossasco il 15 marzo 1826

Giovanni Almasio Segretario

Archivio Comune Piossasco

ff. 42 copie dei deliberamenti e registri dei deliberamenti

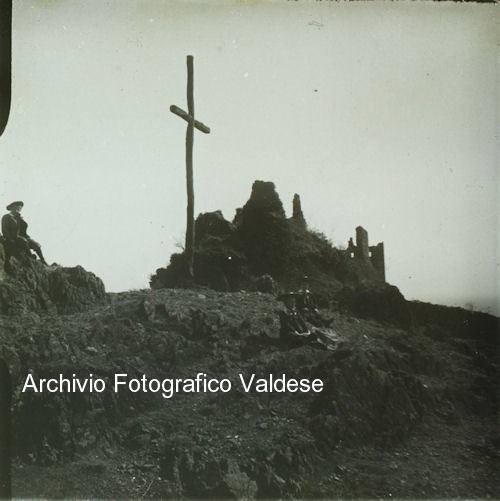

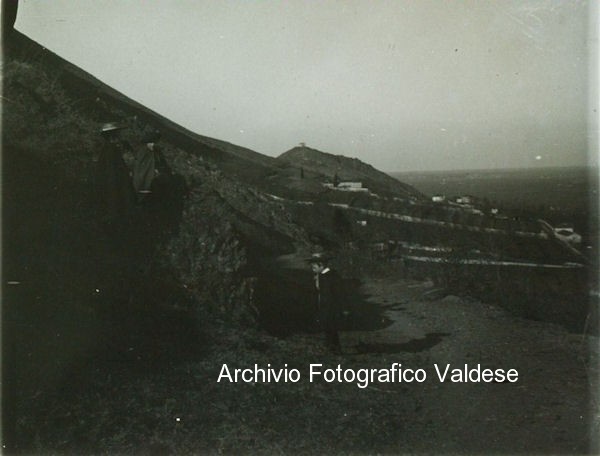

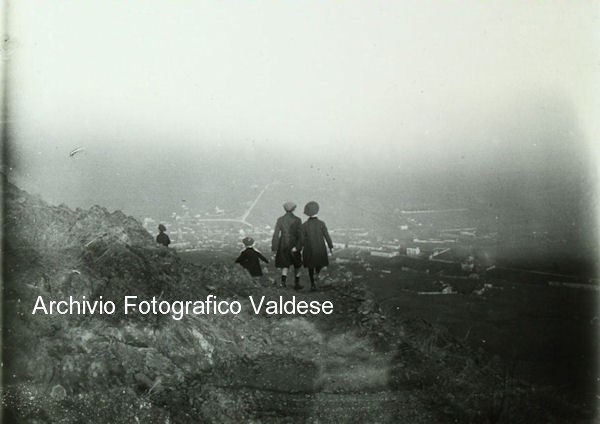

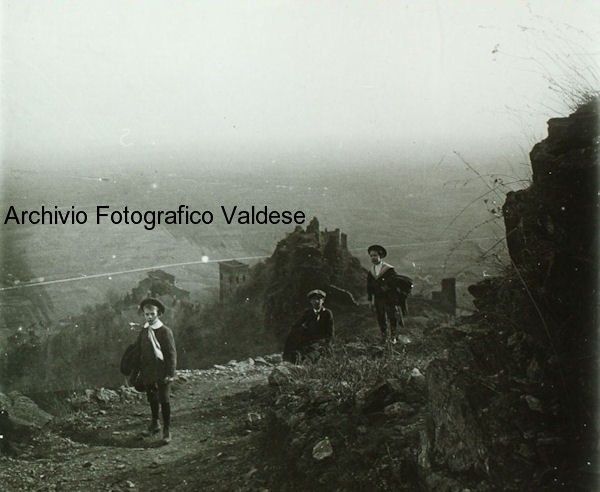

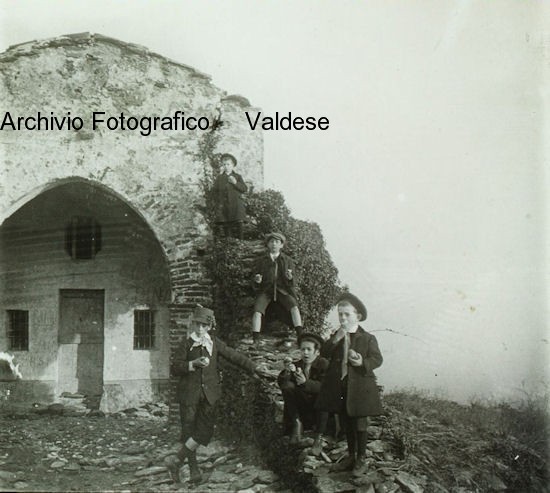

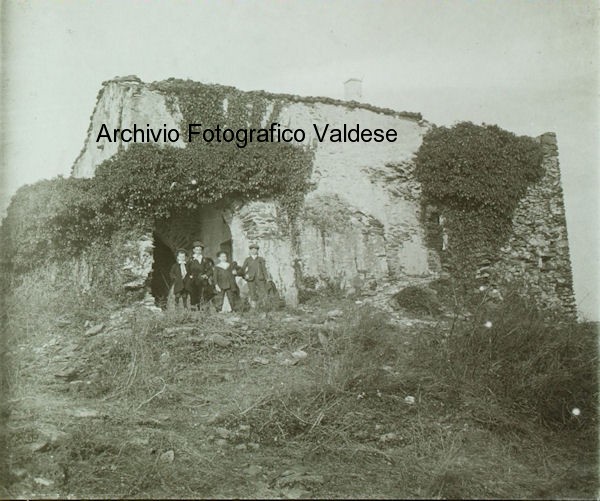

Gite sul monte

San Giorgio fotografate da

Henri Peyrot 1866-1940

|

La Croce ai Castelli anno 1906

|

anno 1906

|

28 febbraio 1911

|

Nello sfondo i Castelli - 28 febbraio 1911

|

La Cappella di San Giorgio - 28 febbraio 1911

|

La Cappella di San Giorgio - 28 febbraio 1911

Archivio Fotografico Valdese

Il pozzo sul Monte San Giorgio in parte riempito di pietre, Piossasco - aprile 2009

Anno 1945: Comunichiamo che, grazie all’opera

del signor Colombaro Albino coadiuvato da amici,

il pozzo esistente sul monte è stato ripulito, risultato profondo

poco più di 4 metri con pochissima acqua.

Se i restauri si potranno continuare, anche i pozzo sarà sistemato

in modo da conservare

l’acqua necessaria per i pellegrini che salgono ogni anno lassù.

Il monte San Giorgio

dai giornali

Scavi archeologici sul San Giorgio

Fervono

in questi giorni d'estate gli scavi archeologici in vetta al Monte San

Giorgio. Sono al lavoro, in collaborazione con vari assessorati comunali

(Urbanistica, Cultura e Tempo libero) studenti dell'Istituto di Storia

Medioevale dell'Università di Torino, aiutati anche a livello

organizzativo da archeologi stranieri accorsi da Inghilterra, Francia

e Turchia. Si cerca di portare alla luce le tracce del Monastero benedettino

attiguo alla chiesa romanica di San Giorgio, risalente al X secolo.

La campagna di scavi è organizzata dal Comune di Piossasco e

dall'Istituto di Storia Medioevale e sta interessando molti degli stessi

piossaschesi che, in modo particolare i giovani trascorrono le loro

giornate in cima a San Giorgio assieme agli studenti ed agli archeologi.

Sul restauro della chiesa romanica di San Giorgio è stata aperta

presso il Centro di Incontro comunale di «Villa Alfano»

una ampia mostra fotografica che ha lo scopo di far conoscere alla popolazione

le varie fasi del lavoro dei gruppi di volontari (alpini Avis, artigiani

giovani) che da maggio a novembre dello scorso anno hanno portato a

termine la prima parte del restauro della chiesa, un monumento dei più

antichi della zona e meta di lunghe passeggiate.

Quanto prima, a cura della Sovraintendenza, alle gallerie saranno restaurati

gli affreschi all’interno della chiesa nel catino absidale: l’importanza

dei dipinti è tale che la Sovraintendenza si è assunta

totalmente il carico finanziario del restauro.

La Chiesa di San Giorgio (e l’attiguo ex convento Benedettino)

e posta su una altura a quota 857 metri. Del Monastero si vedono ancora

i resti e le fondazioni, pur non essendosi rintracciata ancora al riguardo

della costruzione una documentazione precisa.

Gli scavi, compiuti anche in epoca precedente, (si pensa pure che anni

addietro ignoti “tombaroli” abbiano asportato vasellame

prezioso) hanno finora portato alla luce, i resti di monaci Benedettini

e, proprio in questi giorni di un bambino.

Il ritrovamento fa ritenere che il monastero non fosse abitato dai soli

monaci, ma risiedesse sul Monte San Giorgio una vera e propria comunità

Dall’archivio storico Stampa Sera 21 luglio 1979

10 aprile 1927

La festa degli alberi

sul Monte S. Giorgio

Una

caratteristica festa è stata organizzata dall’UGET per

domenica prossima. Con il più vivo interessamento del comn. Fossa,

capo dell'Ispettorato Forestale di Torino. Sarà compiuto il rimboschimento

delle pendici del Monte San Giorgio da parte di un gruppo di escursionisti.

Il programma e questo: Ritrovo: Via Sacchi angolo. Corso Duca di Genova

(Tranvia Pinerolo) ore 6: partenza ore 6.20 arrivo a Piossasco ore 7.40.

partenza Cappella S Valeriano ore 8.30 colazione: ore 9.30 partenza

per Monte San Giorgio; in vetta ore 11: distribuzione pianticelle; piantagione

e inaugurazione del nuovo rimboschimento al Monte San Giorgio ore 12.30

partenza per i Rocàs (m 824), alle Prese di Piossasco ore 13.30;

pranzo al sacco. Salita facoltativa alla Montagnazza (m. 720). ritorno:

ore 16 pel Colletto della Montagnazza (m.720) discesa al Castello di

Piossasco, indi a Piossasco ore 17.30; partenza in tranvia pel ritorno

a Torino ore 19. A Torino ore 20.20

Assisteranno alla cerimonia funzionari dell'Ispettorato Forestale. Le

iscrizioni si ricevono alla sede dell’UGET. Verranno formati dei

gruppi di 10 persone. In modo di agevolare e coordinare la piantagione

nell'area ad essi assegnata. Ogni partecipante dovrà essere munito

della piccozza per scavare le fossette della piantagione.

Dall’archivio storico La Stampa 7 aprile 1927

Festa degli alberi sul Monte S. Giorgio

Le falde del Monte San Giorgio che per ora si eleva quanto mai spellato e con l'ampia fronte aggrondata e costellata di buche rocciose, fra quaranta anni offrirà agli abitanti di Piossasco il refrigerio di meravigliose passeggiate sotto la pineta. I merendaioli torinesi, avranno sempre fra quaranta anni, quasi alle porte della città, un magnifico ristorante dalle pareti e dal tetto di verdura, gli esploratori una foresta vergine, i sentimentali un nido colmo d'ombra per addormentarvi i loro sogni e quello che più conta i veri innamorati della montagna una consolazione di più, per i piossaschesi una nuova ricchezza, l'industria del legname, un'altra miniera e poi, per finire, l'aria avrà un buon profumo di resina. Noi che scriviamo, non godremo più (però... chissà?) delle future meraviglie del Monte San Giorgio: le abbiamo però modestamenite seminate. O per lo meno, assistito alla loro... semina che in fondo è poi la sfessa cosa. Non ce ne vantiamo. Eravamo in trecento, eravamo belli, eravamo forti e, naturalmente, non siamo morti. , Ci son delle cose e delle opere magnifiche che si compiono in silenzio, quasi all'insaputa di tutti. Quando poi si vengono a risapere sono degli oh! e degli ah! di meraviglia. Scommettiamo che vi siano ben pochi a sapere per esempio, che, da qualche anno in qua il problema del rimboschimento è stato affrontato in pieno dal nostro Governo e che all'opera del Governo concorre generosamente, entusiasticamente la nostra più bella e più sana e più gagliarda gioventù piemontese. La gioventù che lavora nelle officine, che studia sul banchi delle scuole, che lavora negli uffici, che spiega la sua attività in tutti i rami dell'umana operosità. La gioventù migliore insomma. Quasi ogni settimana una schiera imponente di questi giovani partono dalla città alla domenica e dedicano il loro riposo festivo ad un'alta missione: quella del rimboschimento delle nostre belle e povere montagne colpite più crudelmente dall'avidità degli uomini e dall'inesorabile opera di distruzione del tempo. C'è una montagna brulla alla quale occorre ridare il suo ricco mantello di alberi. Ebbene la carovana “di soccorso” si compone e parte. Ai piedi dell'erta da salire la Milizia forestale ha preparato dei magnifici vivai che forniranno gli alberelli da piantare. In poche ore di lavoro, invece di mesi e mesi di impiego di una mano d'opera necessariamente lenta e perciò costosissima, questi giovani benemeriti, sotto l'esperta guida di ufficiali forestali, là dove prima non c'era che qualche sterpo e qualche melanconico verdeggiamento di sterili licheni, ecco sorgere i filari degli alberelli piantati che, di gradino in gradino salgono fino alla vetta della derelitta montagna. Al mattino la terra che a mala pena tratteneva qualche sasso pronto a franare, la sera è tutta pervasa dai primi brividi di una nuova vitalità; le prime radici nel silenzio della notte magnificamente “nuziale” tentano i primi e timidi serpeggiamenti e le prime “succhiate” di linfa. Il miracolo si è compiuto in poche ore. Tra quarant’anni, dunque, Monte San Giorgio, sgropperà giù, dall'alto della sua fronte rocciosa, una bella mareggiata di verdura. Larici e pini, raccogliendo la canzone del vento, la cambieranno in un bell'inno alla grande e prodiga madre natura. E' il caso di dire: chi vivrà, vedrà. Perche un pino non vien su come un fungo. E naturale. E, d'altronde, spuntasse con una simile velocità, gli uomini rapaci lo metterebbero immediatamente sott'aceto e chi s'è visto, s'è visto. Ieri, sette società alpine, o sorelle nel nome e nel simbolo della “Federazione alpinistica escursionista piemontese” invitate che, avuta la bella iniziativa, sono partite alla volta del Monte San Giorgio per compiere la missione e, non è una esagerazione, in men che non si dica, i trecento gitanti hanno piantato circa tremila pianticelle. La balda schiera era guidata dal vice presidente della Uget dottor Zucchetti, console della Milizia e dal signor Massocco, segretario della Falp. Era però necessario per il rito, l'assistenza di due esperti e come tali sono intervenuti il dottor Sala, della Milizia Forestale e il dottor Ferraris, centurione. Poco lontano da Piossasco, su un terreno quasi pianeggiante, i due esperti, anzi i due padroni spirituali della futura foresta hanno presentato ai “piantatori” il loro imponente vivaio, che accoglie più di trecento mila pianticelle di conifere: larici, larici del Giappone, pini neri e pini-larici. i neonati, sono neonati gli alberi che hanno qualche annetto di vita, godono una perfettissima salute. Non sono rosei ne paffuti che questi non sono i loro caratteri sintomatici, ma verdi e snelli e mingherlini che è un piacere a vedersi. Dalle loro culle, alcuni uomini, avevano dolcemente sollevate tremila pianticelle le quali sono state distribuite agli alpinisti. Acciuffati i “neonati” per le chiome (gli alberi nascono già con i... “capelli”) i benemeriti si sono portati sulle falde del monte e in breve tempo la foresta ha messo le sue basi, anzi, le sue... basette. Si, perchè naturalmente essa è ancora piccina e non tale da offrire ancora le invocate ombre deliziose. Compiuta la cerimonia che chiameremo di primo “allattamento”, signore, signorine, giovanotti, adulti e vecchi si sono arrampicati coraggiosamente fino in vetta al monte San Giorgio, e lassù il dottor Sala ha tenuta una dotta e interessantissima conferenza e il console dottor Zucchetti ha detto alcune vibrate parole di ringraziamento agli intervenuti e di altissimo elogio per l'opera che il Governo ha iniziato. L'arrampicamento sulla cima noi; personalmente, non l'abbiamo a tutta prima trovato indispensabile. C'è stato però spiegato che soltanto lassù si sarebbe trovata l'acqua per la colazione. E difatti, nel pomeriggio uno di quei temporaloni che sarebbero i “concerti in tono maggiore della montagna” ha allietato il ritorno dei trecento gitanti. Sotto però, ai piedi del San Giorgio, le pianticelle hanno cominciato a bere: salute e prosperità.

Dall’archivio storico La Stampa 11 aprile 1927

18 maggio 1894

Giù da un burrone

Una grave disgrazia

è avvenuta l’altro giorno (18-5-1894): certo Paviolo Eugenio

di Michele, d’anni 12, essendo al pascolo delle vacche, salì

in compagnia d’altri suoi amici, alla cima del monte San

Giorgio in cerca di erbe di montagna.

Il poveretto essendo quasi alla punta, precipitò dall’altezza

di 25 metri producendosi tre ferite mortali alla testa. Alle grida dei

suoi compagni accorsero sul monte con lenzuola il signor Cattanea Domenico,

panettiere, ed il signor Davide Michele, contadino, e portarono il Paviolo

a casa sua. Malgrado le cure prestategli dal Dott. Cesano Luigi il povero

Eugenio nella notte stessa, alle ore 2 del sabato (19-5-1894), cessava

di vivere.

Che strazio pei suoi genitori! L’accompagnamento funebre ebbe

luogo oggi, 20, alle ore 8.

Dall’archivio storico La Stampa 21 maggio 1894

Eugenio Paviolo nato il 13 febbraio 1882 alle ore una

di mattina

figlio di Michele fu Vito e della Andruetto Maria fu Giovanni tutti

di Piossasco

20 marzo 1898

Unione Escursionisti

La prima

gita dell’ Unione Escursionisti di Torino avrà luogo il

20 marzo e si farà a monte San Giorgio e monte Montagnazza.

Partenza alle 6.30, ritorno a Torino alle 20.20. Marcia effettiva ore

5.30. Spesa £. 4.75.

Per le iscrizioni rivolgersi alla sede dell’Unione (Via Maria

Vittoria, 19) fino alla sera di sabato 19 corrente.

Dall’archivio storico La Stampa 17 marzo 1898

Maria Teresa Pasquero Andruetto