Piossasco

di

Miranda Cruto

Nativa di Piossasco. Ha insegnato

per parecchi anni nella Scuola Media,

lasciava l'insegnamento, per dedicarsi a scrivere a tempo pieno.

MMM—MMM—MMM—MMM—MMM

La festa della Madonna del Carmine

Vissuta da una famiglia

Piossaschese di un tempo: la mia

La seconda Domenica di luglio era la Madonna del Carmine,

la festa di Piossasco e i miei familiari, in quell'occasione, avevano tutti

un lavoro enorme. Noi bambini correvamo avanti e indietro per l'alloggio,

seguendo infervorati gli adulti in fermento e indaffarati nei preparativi,

per ricevere zii e cugini.

Fin dal giorno precedente le donne di casa trafficavano e si davano un gran

da fare in cucina, mentre nell'aria si espandevano profumi deliziosi di

cibi prelibati e appetitosi da ... far risuscitare un morto. Papà

e nonno 'allungavano il tavolo nel salone, dove avremmo pranzato con gli

invitati; come quel desco di proporzioni normali, posto nel centro del grande

locale, potesse diventare tanto spazioso, da toccare quasi le due pareti

opposte della stanza, per noi bimbi era un vero mistero: osservavamo attenti

e muti i familiari, mentre eseguivano l'operazione e ci sembravano due maghi

potenti, intenti a compiere qualche strano e segreto sortilegio. Per prima

cosa il babbo si metteva da un lato del tavolo e il nonno da quello opposto

e poi iniziavano a tirare il mobile in questione, ognuno verso di sé,

e, come per incanto, questo si apriva, ubbidendo docile ai loro muti comandi

e, a mano a mano che procedevano nel lavoro, l'apertura che si era formata

si allargava sempre più e, infine, rimaneva un grande vuoto nel centro,

che i due uomini si affrettavano a riempire con un grosso asse di legno.

Poi coprivano il tutto con una bella tovaglia ricamata, su cui la mamma

avrebbe messo i nostri servizi più belli di piatti e bicchieri, che

naturalmente non usavamo quotidianamente, ma che mettevamo in mostra, tirandoli

fuori dalla credenza, solo nelle grandi occasioni.

Il giorno dopo, Domenica, festa solenne con grande arrivo di invitati, baci,

abbracci e voci concitate: "Come va? Come ti trovo bene!", pappate

a non finire e chiacchierate inesauribili, piene di allegria e di gaiezza.

C'era poi il cugino Michele, che aveva la mania di fare discorsi e ogni

anno, verso il termine del banchetto, essendo un po' brillo, ci obbligava

ad ascoltare la solita "dissertazione" di fine pasto. Tutti ridevamo

divertiti e, dopo aver battuto le mani per applaudire, sollevavamo i bicchieri

per il brindisi che l'oratore proponeva di fare.

Eravamo talmente abituati a sentire ogni anno le "allegre conferenze"

del cugino che, quando talvolta costui, al termine del pranzo, tardava ad

alzarsi in piedi per zittire la "gaia compagnia", alfine di poter

prendere la parola, tutti gli chiedevamo stupiti: "Michele, che ti

succede? E il discorso? Non ci dire che te ne sei dimenticato!"

"Ah, prima finisco di mangiare; si parla meglio con la pancia piena"

rispondeva egli ridendo, mentre terminava di gustare i deliziosi manicaretti

fatti dalla nonna.

"Hai ragione, evviva Michele!", gridavamo tutti, battendo le mani.

"Evviva la cuoca!"

"Evviva Malvina! Ci hai proprio fatti star bene oggi!" terminava

il nonno orgoglioso, rivolgendosi alla moglie. Al pomeriggio, poi, tutti

sulla piazza del paese, a vedere le giostre, l'autopista e il gran movimento,

ad eccezione dello zio Simone e del cugino Michele che, non potendosi mai

incontrare, perché sempre oberati dal lavoro, approfittavano dell'occasione,

per stare un po' insieme appartati a chiacchierare di politica e a discutere,

battendo forte i pugni sul tavolo, tanto da spaventare il gattone nero,

che faceva le fusa in un angolo della stanza.

Alla sera grandi saluti generali e macchinate cariche di parenti, che partivano

per la città vicina; in casa nostra, gran lavoro di piatti da lavare,

commenti a non finire sui vari invitati e discorsi interminabili sulle loro

automobili da parte del mio fratellino Giuseppe, che aveva un debole per

i mezzi di trasporto privati e già fin da piccolo conosceva alla

perfezione tutti i tipi di vetture.

Storia di una piccola

Piossaschese e di un giornale

Che facessi pazzie per "La vispa Teresa" tutti,

in famiglia, ne erano al corrente e ne portavano purtroppo, talvolta, le

conseguenze.

La scritta "Giornale per bimbe grandi", che appariva in copertina

sotto il titolo, mi elettrizzava, facendomi sentire importante, una vera

signorinetta e i racconti contenuti in quelle pagine mi mandavano in visibilio.

E dire che le mie amiche non ne erano per nulla entusiaste e in paese tale

pubblicazione non doveva far molto furore, perché Sisto sul banco

ne teneva soltanto tre o quattro copie, il che significava che poca gente

la comprava.

Quando poi sul mio amato settimanale era stata pubblicata una lunga storia

a fumetti a puntate, intitolata "L'ultimo dei Maya", il mio eccitamento

era alle stelle, tanto che, il giorno prima dell'uscita del giornale, cominciavo

a fremere e ad agitarmi per l'impazienza, nell'attesa del domani tanto agognato,

che non giungeva mai.

Il giorno seguente, alzatami prima del solito, mi precipitavo da Sisto che,

già al corrente delle mie preferenze, mi porgeva, sorridendo, ciò

che tanto mi premeva, senza che avessi bisogno di chiederglielo.

Se poi il settimanale tardava ad arrivare, non vi dico le corse che facevo

avanti e indietro (nel periodo estivo naturalmente, quando ero in vacanza)

dalla mia abitazione all'edicola, finché non riuscivo ad avere tra

le mani il mio "tesoro".

E se per qualche ragione Sisto ne era privo, per me erano tragedie: mi disperavo,

quasi mi mancasse la terra sotto i piedi, non sapendo più che fare,

per timore che un numero del mio giornale prediletto potesse mancare alla

collezione.

Poi cominciavo a pregare, a implorare con insistenza e testardaggine mia

madre, diventando talmente scocciante che, essa, non potendone più,

per evitare che continuassi a "romperle le scatole", andava ad

Orbassano ad acquistare ciò che volevo.

Quella pubblicazione durò qualche anno, poi cessò, cosa che

mi fece cadere nel più profondo sconforto. Invano i familiari mi

comprarono altri giornali, cercando di convincermi che erano migliori di

quello a cui tanto tenevo. Nulla serviva a consolarmi, mi rifiutavo di leggere

qualsiasi altro periodico: volevo solo "La vispa Teresa".

Dopo giorni e giorni di disperazione, a poco a poco, mi calmai e l'idea

di quel settimanale sparì lentamente dalla mia mente: il passar del

tempo aveva fatto spazio ad altre cose.

La guerra vissuta da una famiglia

Piossaschese: la mia

Quando calavano le tenebre, cominciava l'incubo di tutti

noi, perché sapevamo che di lì a poco ci sarebbe stato l'allarme:

i bombardamenti avevano luogo quasi ogni notte. Nessuno andava a dormire:

aspettavamo l'arrivo dei velivoli nemici in cucina e noi bambini, che piangevamo,

perché volevamo andare a coricarci nei nostri lettini, venivamo adagiati

provvisoriamente sul divano.

Appena iniziavano le incursioni aeree, i familiari ci avvolgevano in una

coperta e ci portavano in braccio in cantina, dove tutti attendevamo col

fiato sospeso l'annuncio del cessato allarme, che avveniva sempre a notte

inoltrata, per poi andare a riposare nei nostri letti.

Talvolta i bombardamenti si ripetevano a distanza di poche ore l'uno dall'altro

e si passava la notte a scendere nel sotterraneo e a risalire.

Eravamo sempre in apprensione per il babbo, in continuo pericolo a Torino,

perché era stato richiamato nei Vigili del Fuoco nella città

capoluogo del Piemonte. Ogni notte colà molti palazzi venivano distrutti

dagli ordigni nemici e i pompieri erano chiamati a prestar soccorso, a rimuovere

le macerie degli edifici dilaniati e distrutti. Papà veniva a casa

in licenza un giorno alla settimana, vestito colla divisa marrone da ufficiale

dei Vigili del Fuoco, assieme al suo attendente, che era anch'egli di Piossasco.

La mamma e i nonni piangevano ogni volta che ripartiva per la città,

per la paura di non vederlo più tornare, poiché temevano che

da un momento all'altro le bombe cadessero anche sull'enorme caserma di

Corso Regina Margherita, dove era alloggiato.

Una volta era suonato l'allarme, mentre il babbo era da noi in licenza ed

egli e il suo attendente erano ripartiti in tutta fretta per Torino, durante

l'incursione aerea.

Il nonno viveva a casa con noi, perché troppo vecchio per andare

in guerra. Col protrarsi del conflitto bellico, poiché la cantina

non era abbastanza sicura per difenderci dalle bombe, il nostro anziano

congiunto, che era capomastro, aveva costruito un rifugio sotto la strada,

che aveva l'uscita di emergenza lungo le sponde del Sangonetto.

In questo luogo protetto veniva a mettersi al riparo anche il medico condotto,

nostro vicino di casa, a cui ho dedicato un capitolo di questo libro.

Arrivavano lui, la moglie e la cameriera; il nonno andava ad aprire loro

il cancello del giardino in gran fretta, non appena suonava l'allarme e

tutti scendevamo nel rifugio dove, seduti su panche poste a lato delle pareti,

si attendeva, con paura e timore incessanti, l'ora di poter uscire, per

andare a dormire. Erano quelli momenti interminabili di incubo. Allorché

sentivamo gli aerei passare sopra le nostre teste, si faceva silenzio assoluto,

nessuno più fiatava, terrorizzati che in quell'attimo venisse sganciato

qualche ordigno micidiale.

Avevamo imparato a distinguere il rumore lugubre e vibrante dei velivoli

nemici all'andata, quando erano pesanti, perché pieni di bombe e

al ritorno, allorché erano alleggeriti del loro carico di morte.

Il nostro giardino, a causa della guerra, aveva subito molti cambiamenti:

mentre prima vi erano piantati soltanto fiori, ora c'erano esclusivamente

ortaggi, che i miei familiari coltivavano, perché tutto scarseggiava.

Inoltre, presso la siepe, il nonno aveva fatto un recinto, dove tenevamo

polli, per avere carne e uova e allevavamo pure delle oche.

Il nostro giardino si era dunque trasformato in ortopollaio e la poesia,

roba d'altri tempi, aveva fatto posto alla prosa, causata dalla dura realtà

del momento.

Il conforto della religione aiutava molto a superare quel periodo tanto

difficile. Santa Barbara, protettrice dei vigili del fuoco, di cui prima

non conoscevamo l'esistenza, era diventata la destinataria delle nostre

preci; a lei ci rivolgevamo ogni giorno nelle preghiere, perché salvasse

il babbo dai pericoli, che sempre gli erano intorno.

Papà, quando veniva a Piossasco, ci raccontava dei bombardamenti

vissuti in prima persona e del suo triste lavoro di cercare i morti e i

feriti fra le macerie. Aveva portato a casa una scheggia pesantissima di

bomba, che ancora conservo in un cassetto della sua scrivania, come doloroso

ricordo di quell'epoca.

La divisa che il babbo indossava, quando veniva in licenza, creava in noi

bambini un senso di imbarazzo, perché rassomigliava per il colore

a quella dei tedeschi e, una volta, scambiai un terribile soldato del Terzo

Reich, dallo sguardo truce e pieno d'odio, per il mio tenero e amorevolissimo

papà.

Accadde un pomeriggio, mentre ero seduta in giardino con la cugina presso

il cancello.

All'improvviso una macchina si fermò davanti al nostro verziere ed

io, credendo che fosse mio padre, che veniva a casa in licenza in un giorno

diverso da quello stabilito, corsi felice verso l'auto, gridando "Papà,

papà!" quando, con raccapriccio, mi accorsi che dalla vettura

scendeva un tedesco con una donna, l'interprete.

Immediatamente fuggii spaventata e corsi in cucina a rifugiarmi tra le braccia

della mamma.

Chi ebbe la peggio fu la mia parente, che fu costretta ad accompagnare costui,

che le puntava una pistola dietro la schiena, in tutte le stanze dell'alloggio.

Dopo aver perlustrato ovunque, l'uomo se ne andò senza prendere nulla.

Chissà che cosa cercava? Forse pensava che nascondessimo qualche

partigiano e voleva controllare di persona.

I soldati del Terzo Reich si stavano intanto ritirando e partivano dalle

ville di San Vito e dalle Scuole Elementari, dove si erano insediati per

un certo periodo: i Piossaschesi correvano in gran fretta a riprendersi,

in mezzo a quel caos, tutte le cose che i tedeschi avevano loro requisito

e portato dove si erano stanziati, per potersene servire colà, come,

ad esempio, biciclette ed altro ancora.

Anche la mamma era andata con la cugina a tentare di ricuperare la nostra

grossa e voluminosa radio di legno, che ci era stata sequestrata ed era

riuscita a riaverla.

Ricordo che tremava quando stava uscendo di casa e diceva a se stessa: "Devo

farmi vedere decisa, sicura e non timorosa".

I nonni l'avevano lasciata partire preoccupati e quando era ritornata, avevano

tirato un respiro di sollievo.

I tedeschi, nel ritirarsi, dovevano far saltare il Ponte Nuovo, situato

proprio presso il nostro domicilio, e il Parroco del paese passò

ad avvertirci di andarcene in tutta fretta, perché nella notte la

grande arcata di cemento sovrastante il Sangonetto sarebbe stata distrutta

e la nostra abitazione era in serio pericolo.

I nonni da principio si rifiutarono di sloggiare, non volevano saperne di

spostarsi dalla loro dimora a cui erano molto affezionati e dove avevano

trascorso tanti anni della propria vita, poi si lasciarono convincere e

si rifugiarono presso amici.

Partirono pure gli zìi e la cugina, che abitavano nella nostra stessa

casa, mettendo su un carretto le loro cose più care e andarono a

passare quella notte di incubo in una cascina lontana dal paese.

La mamma e noi bambini ci recammo dai nonni materni, dove, appena arrivati,

la nostra genitrice scoppiò a piangere: la sua casa, la sua bella

abitazione, dov'era stata sposa felice, dove aveva partorito i suoi due

figli, dove aveva trascorso tante ore spensierate con la famiglia stava

per essere annientata!

Ma per fortuna ciò non avvenne; il ponte infatti non crollò,

perché il soldato incaricato di piazzare le mine, per intercessione

di Monsignor Caselli, mise una carica esplosiva molto debole, che produsse

solo un enorme buco nel bel mezzo dell'arcata e niente più e le case

attorno ad essa, compresa la nostra, non saltarono in aria ed ebbero solo

i vetri rotti.

Rientrare nella propria dimora e trovarla in piedi e perfettamente efficiente,

dopo essere stati certi che sarebbe stata distrutta, fa uno strano e piacevole

effetto e la si apprezza maggiormente.

La mamma, al ritorno, si fermò presso il cancello del giardino con

le lacrime agli occhi, esclamando a mani giunte: "Eccola lì,

bambini, la nostra cara casetta colle sue stanze accoglienti, che ci sta

aspettando e che non vede l'ora che ritorniamo da lei; eccolo il nostro

dolcissimo nido, dove ci si sta tanto bene! Non c'è posto al mondo

migliore della nostra abitazione, vero piccini?"

Era stato un miracolo! Erano saltati gli altri due ponti del paese, e solo

quello situato presso casa nostra era rimasto in piedi.

E finalmente la guerra terminò, l'incubo cessò e la vita riprese

a poco a poco il suo ritmo di sempre, sereno e tranquillo, nonostante i

disagi lasciati dal periodo bellico.

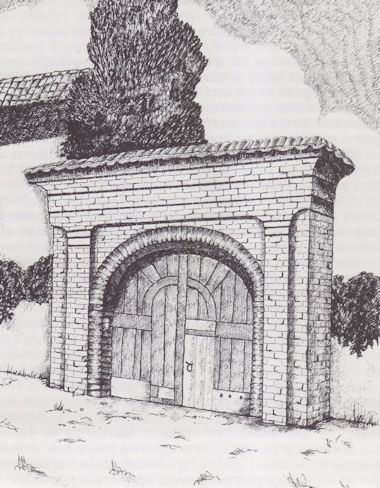

I capimastri

Pochissimi erano i capimastri un tempo a Piossasco, fra

cui mio nonno: parlerò dunque di lui e della sua attività;

così facendo, racconterò la vita lavorativa degli artigiani

edili del paese di allora.

Del mio congiunto ricordo soprattutto le mani dalle pelle coriacea e callosa,

indurita dal cemento e dalla calce, con cui aveva ogni giorno a che fare;

le unghie erano sovente violace e, a causa dei colpi presi, mettendo mattone

su mattone. Erano parlanti quelle sue estremità superiori e chiunque,

vedendole, capiva immediatamente la professione che esercitava il nonno.

La pelle delle mani era talmente indurita dal lavoro che, se il mio familiare

riceveva un colpo o si pizzicava, non sentiva dolore alcuno. "Non ti

fa male?" gli chiedeva la nonna, sorpresa che il marito non si lagnasse

di certi lividi e la risposta era sempre negativa.

Quando faceva una carezza a noi bambini, ci lamentavamo immediatamente:

le sue dita così dure, passate seppur lievemente sulla pelle delicata

delle gote infantili, procuravano una irritante sensazione di fastidio.

Evitava quindi di accarezzarci e noi, a nostra volta, sfuggivamo queste

sue manifestazioni di affetto; molto meglio ricevere tali effusioni dalla

mamma, la cui mano era morbida e delicata.

Niente carezze dunque da parte del nonno, ma in compenso tante belle fiabe,

che solo lui sapeva raccontare così bene. Succedeva però che,

dopo aver iniziato la favola, il nostro congiunto, ad un tratto, stanco

morto per la giornata di intenso lavoro, si appisolasse, suscitando le proteste

di noi nipotini. Sovente il nostro anziano familiare, si addormentava sul

divano, anche prima di cena La sera andava a riposare presto, sia perché

affaticato per il gran da fare che aveva avuto durante il giorno e sia perché

il dì seguente avrebbe dovuto alzarsi prima dell'alba, per essere

di buon'ora al lavoro. Non soffriva certo di insonnia il nonno, con tutti

gli strapazzi che faceva; dormiva della grossa, per ricuperare le forze

perdute durante la sua faticosa attività.

Essendo capomastro, non solo dirigeva, ma sfacchinava assieme ai garzoni.

Se doveva costruire case fuori paese (e ciò succedeva molto spesso),

percorreva chilometri e chilometri, per raggiungere il posto di lavoro su

una bicicletta sgangherata, vecchia e logora, dal colore ormai indefinibile.

Partiva presto il mattino, con una borsa di stoffa contenente il pranzo

preparato il giorno prima dalla nonna e la sera ritornava tardi, con lo

stesso mezzo di trasporto, stanco morto per aver faticato tutta la giornata.

Se il lavoro era a Piossasco, era una vera pacchia, perché non doveva

fare tanta strada col cavalluccio d'acciaio e poteva partire più

tardi da casa il mattino e ritornare prima la sera.

Una vita dura, difficile la sua, eppure non si lamentava mai.

Rientrava che era già buio, coi pantaloni che da grigi si erano fatti

bianchi e duri di calce; aveva schizzi di tale materiale sulle scarpe, sul

viso, sui capelli, per non parlare poi delle mani.

L'operazione del lavarsi, per togliersi di dosso tutti quei residui del

suo lavoro, era lunga e assai laboriosa: fregava, fregava e la calce stentava

a venir via. Poi, subito a cambiarsi d'abito, per non sporcare il divano,

su cui amava sedersi e rilassarsi.

Dopo essersi rivestito e tolte le scarpacce che sempre indossava, anch'esse

divenute tutte bianche, si metteva in pantofole e, con un sospiro di beatitudine,

si sedeva comodamente sul sofà. Se la nonna gli chiedeva com'era

andata la giornata, raccontava ciò che aveva fatto, senza mai lamentarsi

di nulla. Era un gran lavoratore e poi doveva darsi da fare più degli

altri, per dare buon esempio ai garzoni che erano con lui.

D'estate c'era da massacrarsi di fatica più che in ogni altra stagione,

per gli impegni che si accumulavano soprattutto in tal periodo, in quanto

d'inverno i muratori stavano talvolta inoperosi, a causa del freddo e del

gelo che impedivano loro di svolgere l'attività.

La domenica indossava il suo abito più bello, di colore scuro e un

po' liso, che il sarto gli aveva fatto parecchi anni addietro.

Con quel suo abbigliamento festivo, a me, allora bambina, non pareva più

il nonno, abituata com'ero a vederlo sempre con gli indumenti lavorativi

e il trovarmelo davanti, vestito di tutto punto, mi faceva uno strano effetto.

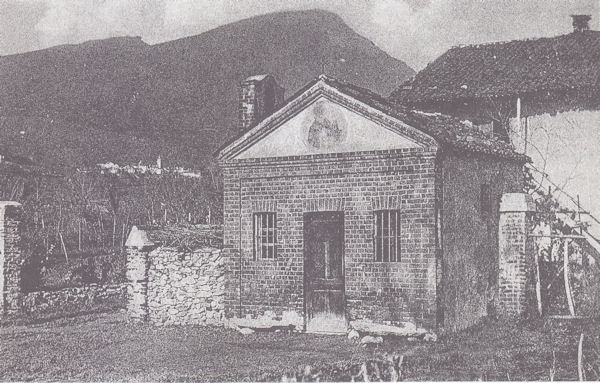

Un giorno era caduto da un'impalcatura (si era spezzato un asse) ed egli

era precipitato, rompendosi tre costole. Aveva passato tanto tempo a letto,

poi era guarito, riprendendo la dura attività di sempre e la nonna,

donna devota e pia, aveva fatto dipingere l'effigie della S. Vergine su

una delle facciate del pilone delle quattro gambe (1), per ringraziare la

Madonna di averle salvato il marito.

Il mio anziano congiunto aveva frequentato solo la seconda elementare, ma

sapeva contare alla perfezione e scriveva correttamente. Quando parlava

con me delle scuole che aveva fatto, raccontava del suo maestro, che teneva

perennemente una bacchetta accanto a sé, che usava per punire gli

alunni che non studiavano, picchiandoli sulle mani.

Il sabato pomeriggio si pagavano i garzoni e tale incombenza era affidata

a mio padre, che era uno dei geometri del paese.

Se c'era qualche lavoretto da eseguire in casa, subito il nonno si dava

da fare col suo strumento: la cazzuola di cui era maestro.

Avevamo la cantina piena zeppa di attrezzi da muratore, latte di biacca,

assi di legno di varie lunghezze, scale a pioli su cui il mio familiare,

nonostante la sua non più verde età si arrampicava con grande

agilità e destrezza.

Il mio anziano congiunto apparteneva a un'antica generazione di capimastri:

suo padre lo era stato e pure suo nonno. I suoi strumenti di lavoro? la

cazzuola, la pala, il piccone, la livella, la carretta, la carrucola e ...

tanta buona volontà.

Pure Alessandro Cruto, l'inventore piossaschese della lampadina elettrica

a filamento carbonico, da giovane faceva il capomastro, seguendo le tradizioni

di famiglia.

Il nonno, quando mi parlava di questo nostro importante parente, mi raccontava

che si era appassionato di fisica, leggendo un libro sull'argomento, che

aveva trovato nella soffitta della cascina della Martignona di Piossasco,

dove era andato a far lavori da muratore.

Un fratello del nonno, anche lui capomastro, mi aveva riferito di aver conosciuto

Alessandro Cruto da piccino, quando era andato assieme a suo padre, a prendere

accordi coll'inventore, per fabbricare una vasca di cemento, che sarebbe

servita per fare esperimenti; allora l'illustre parente era già malato

e sedeva in giardino su un grosso seggiolone.

(1) Tale pilone ora giace seminterrato e abbandonato lungo la strada che porta a Volvera.

L’amico di mio padre

I vecchi di un tempo mi ricordano un piossaschese, che

a quell'epoca era relativamente giovane ed ora, col trascorrere degli anni,

è anziano a sua volta: l'amico di mio padre; anch'egli fa parte del

passato di Piossasco e pure del presente.

Andai alcuni anni or sono ad intervistarlo, per avere notizie e ragguagli

sul periodo della guerra. Bussai alla porta e venne ad aprirmi. Il volto

pallido ed infossato, lo sguardo spento, il passo lento, indeciso e vacillante,

le mani che tre¬mavano: così mi apparve, quando socchiuse l'uscio.

Con un sorriso mesto si fece da parte per lasciarmi entrare.

L'interno era semibuio; accese la luce e ci accomodammo in tinello: alle

prime domande il vecchio cominciò a discorrere con voce debole e

un po' titubante. Chiesi se si stancava a parlare, ma egli eluse la mia

domanda e, sorridendo, proseguì.

Gli occhietti stanchi gli si illuminarono di una strana luce, mentre rammentava

alcuni fatti della sua gioventù e la voce, a mano a mano che proseguiva,

si faceva più sicura e decisa. Parlava incessantemente, senza posa

di tante abitudini del tempo che fu.

Lo ascoltavo in silenzio, interrompendolo di tanto in tanto, per chiedergli

alcuni particolari e precisazioni su ciò che mi stava narrando.

A un tratto tacque e a fatica si alzò dal divano, su cui si era accomodato,

dirigendosi con passo lento verso l'entrata, su un mobile della quale stava

un vecchio bollettino parrocchiale, che aveva preparato per me: fogli ingialliti

dal tempo, che mi porse con mano malferma e tremante.

Quelle pagine, tenute con tanta cura per decenni, facevano parte della sua

vita, dei ricordi del passato, di un'era ormai trascorsa.

Tanti anni ci separavano dal momento in cui erano state scritte quelle notizie,

eppure egli (glielo leggevo in volto) le riviveva in quegli attimi, come

se fossero accadute allora.

Riprese a raccontare del tempo passato, poi ad un tratto s'interruppe e

mi parlò della nipote sposata di recente e andata ad abitare lontano.

Gli occhi gli brillavano di felicità, quando mi comunicò che

fra pochi giorni sarebbe venuta col marito a trovarlo in occasione delle

feste natalizie: il più bel dono che potesse ricevere. "E poi

spero" aggiunse "che presto mi regaleranno un nipotino".

"Sono giovani, hanno tempo" ribattei.

"Certo: ma io sono vecchio e temo di non poterlo più vedere"

fu la risposta.

Lo rincuorai, non sapendo che dire, poi portai il discorso su altri argomenti.

Terminata l'intervista partii, dopo avergli lasciato in omaggio un piccolo

album per foto, una cosa da nulla e senza alcun valore.

Ritornai da lui dopo circa un'ora, per restituirgli il bollettino che mi

aveva imprestato e di cui avevo fatto fare le fotocopie delle pagine che

mi interessavano.

Lo trovai seduto in tinello con la tavola piena zeppa di foto di famiglia

ammassate alla rinfusa e notai che stava mettendo alcune di esse nel piccolo

album che gli avevo donato.

La cosa mi colpì e mi commosse: il parlare con me di un tempo ormai

lontano aveva suscitato e messo in moto in lui tutto un mondo di ricordi,

la mia venuta aveva provocato nel suo animo un ritorno al passato. Su quel

tavolo c'era la sua intera vita rappresentata in una lunga serie di immagini:

lui e la moglie, il figlio, la nuora, la nipote, parenti ed amici.

Vinta dalla commozione, in uno slancio istintivo di sincerità, feci

ciò che il cuore mi suggeriva: ritornai in quella casa, mezz'ora

dopo, un'altra volta, colla scusa di dare alla nuora alcune fotocopie che

la interessavano e portai al vecchio signore, pur sapendo che economicamente

non ne aveva bisogno, tre grossi album per foto, che avevo acquistato poco

prima nella cartoleria vicina, perché ci mettesse dentro i ricordi

di famiglia e deposi il tutto sul tavolo, nonostante egli insistesse per

non voler accettare nulla, indi mi accomiatai. Quanto avrei voluto avere

la bacchetta magica, per farlo ritornare in un baleno in buona salute com'era

stato anni addietro! Ma il tempo scorre inesorabile e veloce, lasciando

le sue tracce impietose su ognuno di noi.

Lunga vita a te, caro amico di mio padre!

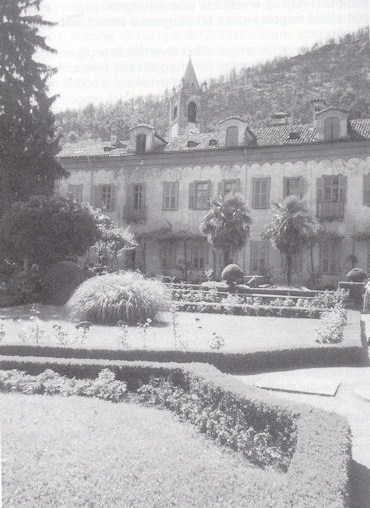

La casa Piossaschese di

Alessandro Cruto

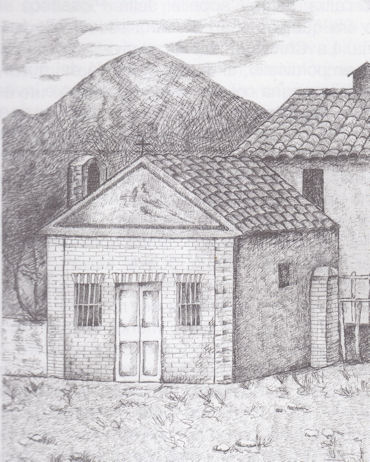

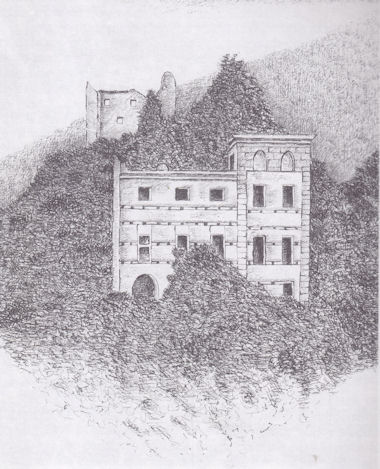

In via Torino sorge l'abitazione che fu di Alessandro Cruto.

Egli aveva dotato di ogni comodità la sua bella e nuova casa piossaschese,

alla quale era particolarmente affezionato; aveva progettato lui stesso

questa sua elegante dimora dai soffitti dipinti, che aveva fatto costruire

sull'area del modesto domicilio di prima.

Nel disegno da lui fatto per far fabbricare la sua abitazione, non appariva

la torre che c'è attualmente e ciò significa che egli fece

fare quest'ultima in seguito. Sopra di essa fu poi edificata una piccola

torretta rustica, per sistemarvi le apparecchiature per lo studio dell'elettricità

atmosferica, ricerche che il Cruto svolse negli ultimi anni della sua vita

e precisamente dal 1906 al 1908.

Verso la metà del 1700, l'area, dove esiste tuttora la casa dell'inventore,

era adibita a fornace e, in epoca successiva, divenne un terreno abitabile.

Quando il Cruto fece edificare la sua nuova dimora, la dotò di impianto

di acqua potabile e di riscaldamento ad aria calda; naturalmente egli era

l'unico a quel tempo in Piossasco ad avere ciò.

Aveva costruito l'impianto dell'acqua potabile, utilizzando il noto principio

idraulico dell'ariete, mentre, per il riscaldamento ad aria calda, gasificava

il carbone di legna o il carbon fossile, che gli serviva nel gabinetto di

ricerche, per alimentare i forni.

Nel basso fabbricato del laboratorio dal soffitto a volta policentrica,

adiacente alla casa attuale, c'erano il gabinetto di fisica, di chimica,

la sala macchinario, la sala energia ecc.

L'esigua officina della speranza dei primi anni di ricerche si era di molto

ingrandita col passar del tempo, modificandosi totalmente.

Pure il Cruto era cambiato: da giovane di belle speranze era diventato un

uomo arrivato: trasformato lui erano mutati, di riflesso, la sua abitazione

e il laboratorio. Un uomo eccezionale, una casa del tutto particolare, completamente

al di fuori del comune e, d'altra parte, non avrebbe potuto essere diver¬samente,

perché una dimora rispecchia sempre le qualità di colui che

la abita. Quel domicilio rifletteva l'animo del suo pro¬prietario e,

proprio per questo, sembrava fuori posto in mezzo a tutte le altre case

circostanti. E, come il Cruto aveva qualcosa di diverso da coloro che gli

stavano intorno, così la sua casa era differente da tutte le altre

del paese e quasi pareva stonare in mezzo ad esse, come se fosse estranea

al mondo piossaschese in cui sorgeva. Essa era un piccolo universo a sé,

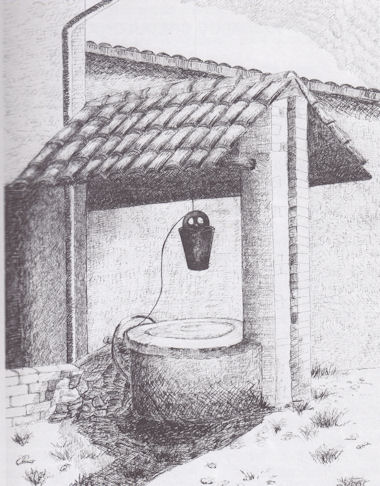

dentro un cosmo attorno a lei ancora arretrato. Due mondi che non si comprendevano:

l'impianto di acqua potabile e il riscaldamento ad aria calda da una parte

e i pozzi e le stufe dall'altra. Due modi di vivere diversi: la residenza

dell'inventore si ergeva "sola", in mezzo a tante altre, e la

tor-retta s'innalzava dritta verso il cielo, quasi a simboleggiare la figura

del ricercatore troneggiante al di sopra della massa incolta. Il Cruto procedeva

con ritmi differenti da quelli usuali e la sua casa ne era la dimostrazione

lampante. Egli precedeva i tempi, era come se vivesse in un'epoca successiva

a quella di allora. Due periodi diversi, che esistevano contemporaneamente

e che non trovavano un punto di incontro: una casa con ogni comfort, in

un tempo e in un luogo in cui le comodità ancora non c'erano.

La moglie di Alessandro Cruto

La moglie di Alessandro Cruto, la Sig.ra Libera Camandona

(1863-1939) era di Alpignano; colà aveva sede la fabbrica di lampade,

sistema Cruto, di cui l'inventore piossaschese era direttore tecnico.

Fu in quel paese, infatti, che egli incontrò la sua dolce metà,

che corteggiò secondo la prassi dell'epoca, cosa che al giorno d'oggi

appare alquanto buffa e divertente.

Ma lasciamo parlare il diretto interessato, che così scrive nelle

sue memorie:

"E' allora in Alpignano che coi miei quarantanni suonati, Cupido mi

prese a padroneggiare.

Là conobbi la Signorina Libera Camandona che tutti mi decantavano

come modello di virtù. Non l'avevo conosciuta in casa sua, poiché

in tutto il tempo che fui inquilino della sua famiglia non mi fu dato di

parlarle. Feci sua conoscenza in casa Cattanea, però già l'avevo

veduta e ricordo che quando abitavo a casa sua, qualche volta io lasciavo

sul comò un mazzettino di fiori che alla sera, quando ritornavo non

trovavo più. Era quello un modo di corrispondenza muto ed eloquente

nel medesimo tempo.

Un giorno, dopo aver cenato in casa Cattanea e che mi trovavo alquanto di

buon umore e che la Signora Cattanea aveva portato il discorso sulla Signorina

Camandona, io incaricai questa di recarle alcuni fiori.

Quello fu il primo legame palese, legame che per un uomo a quarantanni con

una signorina ammodo conta qualche cosa.

Chiesi poi il permesso a sua madre di frequentare la casa; questa mi disse

che suo marito era assente e mi diceva che tornassi. Ritornai un giorno

che vi era il padre al quale rinnovai la domanda fatta alla madre. Mi disse

che mi avrebbe risposto quando avesse parlato in proposito allo zio. Ciò

sentito, dopo breve sosta, mi accomiatai in attesa della risposta. Qualche

giorno dopo il padre di Libera venne a casa mia a dirmi che aderiva alla

mia domanda e mi invitò ad andare a prendere il caffè tutti

i giorni a casa sua.

Dopo poche settimane feci formale domanda della mano di Libera e il 17 ottobre

1887 il nodo era fatto.

I figli di Alessandro Cruto

L'inventore piossaschese ebbe tre figli: Rita, Alfonso

e Lea.

Rita, la primogenita, di cui non si hanno notizie, nacque l’11 giugno

1889 e morì prematuramente il 9 settembre 1917.

Alfonso nacque a Torino il 2 gennaio 1892. Si laureò nel capoluogo

piemontese in Chimica pura e prese parte alla Prima Guerra Mondiale, come

tenente del Genio minatori.

Nel 1922 fu nominato direttore dell'Istituto Medico Sereno di Roma e nel

1930 iniziò la carriera universitaria, come docente di Chimica biologica

nella capitale.

Morì di un male che non perdona il 23 febbraio 1935.

Lea, l'ultimogenita, nacque il 18 maggio 1897. La si vedeva tutte le mattine

in paese, dove si recava a fare la spesa: era un tipo molto riservato, semplice

e alla buona. Viveva sola, dopo la morte della madre, la Sig.ra Libera,

deceduta il 17 aprile 1939. Da giovane abitava a Roma con la famiglia e

quando il fratello morì, si trasferì definitivamente con la

mamma a Piossasco, nella villa che possedevano in via Torino.

Quando nel 1933 fu inaugurato il monumento in bronzo dell'inventore sotto

il portico del Municipio, la Sig.na Lea, dopo la cerimonia, offrì

da bere a tutti gli operai intervenuti alla commemorazione, che avevano

lavorato nella fabbrica di suo padre.

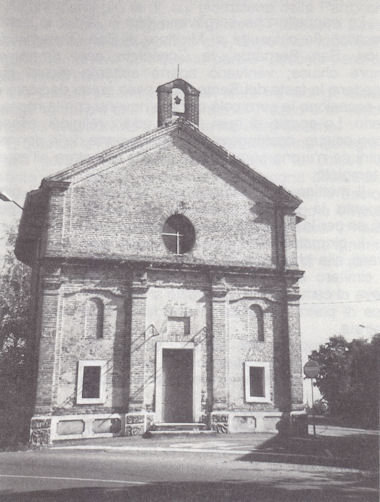

Non più giovanissima si sposò nella chiesina della Consolata,

non distante dalla sua abitazione, col Col. Giovanni Iberti, vedovo e con

un rampollo di tredici anni di nome Aldo, avuto dalla prima moglie. Dall'unione

non nacquero figli.

Nonostante il matrimonio, la terzogenita dell'inventore, diventata la Signora

Iberti, continuava ad essere chiamata dai Piossaschesi "Tòta

Cruto", abituati com'erano a nominarla da sempre in tal modo.

Se qualcuno le chiedeva del padre, rispondeva: "Di lui ricordo poco:

quando è morto io ero bambina".

Evitava sempre di parlarne, forse per il fatto che in paese il suo genitore,

quando era in vita, non era stato mai capito.

Non aveva mai insegnato, sebbene avesse il diploma di maestra.

Suonava il piano in modo divino e talvolta mi invitava a casa sua, essendo

a conoscenza della mia sfrenata passione per la musica, dove ci alternavamo

allo strumento o suonavamo a quattro mani.

Morì tragicamente il 3 maggio 1957 in un incidente automobilistico.

Altri parenti di Alessandro Cruto

Di fianco alla casa della Signora Iberti c'era quella delle

sue cugine, due signorine anziane, che vivevano sole e in gran ristrettezze.

Erano figlie del fratello maggiore dell'inventore piossaschese, il Cav.

Francesco Cruto, ufficiale di carriera. Costui era stato sindaco del paese

negli anni intorno al 1892-93; così si legge infatti negli archivi

comunali.

Erano chiamate in paese "le Tòte Cruto" e i Piossaschesi,

per non far confusione e per distinguerle dalla cugina, che per loro era

"Tòta Cruto", dovendo parlare di una delle due sorelle

dicevano "Una dle doe tòte Cruto"; così il discorso

era chiarissimo e non ci si poteva confondere.

Durante la guerra si erano comprate una capretta, che portavano a pascolare

lungo i bordi dei fossati, per berne il latte, poiché in quel periodo

mancava di tutto.

Il fratello più vecchio di mio nonno, parente alla lunga dell'inventore,

era il figlioccio di Alessandro Cruto; portava con orgoglio lo stesso nome

del celebre padrino e abitava nella via a lui dedicata.

Era soprannominato "Barba Giari", perché aveva l'abitudine

di chiamare i bambini con l'appellativo di "giariòt".

Piossasco accogliente

Durante il periodo della guerra da Torino giungevano a

Piossasco, impauriti e tremanti, gli sfollati, trascinando le loro cose

sui carretti; alcuni arrivavano a piedi, altri su camioncini che trasportavano

mobili, valigie e scatoloni vari.

Il nostro paese si stava riempiendo di gente sconosciuta che si rifugiava

da noi, per sfuggire ai bombardamenti che in città erano disastrosi

e distruggevano interi palazzi, uccidendo migliaia di vite.

Giovani, anziani, bimbi stavano invadendo il nostro abitato, occupando ogni

locale, ogni posto libero, persino le cantine e le stalle; alcuni dormivano

sulla paglia accanto alle mucche e talvolta c'erano i vitellini che saltavano

loro addosso e occorreva picchiarli, perché si allontanassero.

Piossasco e le sue frazioni erano saturi di persone fino all'inverosimile,

pur tuttavia i forestieri continuavano ad arrivare.

A Torino non si sapeva più dove passare, le vie erano interrotte

per il crollo degli stabili; le strade che conducevano verso la campagna

erano, sia di giorno che di notte, piene di gente in bicicletta e a piedi

con i materassi in spalla e con i bimbi in braccio.

Parecchi sfollati erano parenti dei nostri compaesani e avevano trovato

sistemazione presso i loro congiunti o a casa di conoscenti di costoro.

La popolazione del luogo era aumentata di gran lunga e i Piossaschesi puro

sangue si sentivano un po' spaesati, fra tutti quei forestieri che li privavano

della loro intimità.

Ogni giorno si vedevano facce nuove e un gran via vai di sconosciuti.

Il luogo era pieno fino a scoppiare e non si trovava più un buco,

neanche a pagarlo a peso d'oro, per cui, non essendoci più posto

in paese, molti si erano stanziati nelle cascine.

I nuovi venuti raccontavano ai Piossaschesi che li ospitavano che le cantine

di Torino, nelle quali ci si rifugiava durante le incursioni aeree, erano

umide e piene di topi e, quando cadevano le bombe sui palazzi vicini, lo

spostamento d'aria strappava i fili della luce e si rimaneva al buio; le

porte dei sotterranei cadevano e tutto tremava all'intorno. C'era chi sveniva

per lo spavento, chi impazziva per il terrore e bisognava tenerlo fermo,

perché dava in escandescenze.

Un signore, per far riavere una donna che si trovava accanto a lui in un

rifugio e che aveva perso i sensi durante un bombardamento, era ricorso

ad un inusuale mezzo di soccorso che aveva trovato a portata di mano: aveva

afferrato prontamente una bottiglia piena di vino che si trovava nei pressi,

ne aveva rotto il vetro, versando sul viso della poverina il liquido rosso.

I negozi di Torino non venivano più riforniti di merce e non c'era

più niente da esporre nelle vetrine.

In città non arrivava più nulla, neppure il latte e quel poco

che c'era era riservato a vecchi e bambini; si facevano code lunghissime

per ottenerlo e le persone in attesa bisticciavano fra loro. Talvolta minacciavano

di sfasciare le botteghe e le venditrici si arrangiavano alla bella meglio,

annacquando il candido liquido, a più non posso, per farlo avere

a tutti.

Gli esercenti cercavano di vendere la licenza dei loro negozi, ma non trovavano

acquirenti.

Una bottegaia torinese procurava il cibo alla borsa nera ad una contessa

che riponeva il tutto sotto un grande scialle, fingendosi incinta.

Ad un battesimo di una neonata non era intervenuto alcun parente, né

conoscente, per paura dei bombardamenti e si era prestata a far da madrina

alla piccola la prima donna che in quel momento era passata per strada.

Si viveva perennemente con la morte davanti agli occhi e dalla sera alla

mattina non si era più sicuri di essere vivi.

Questo raccontavano i nuovi arrivati ai Piossaschesi che li ospitavano.

Fra gli sfollati che si erano rifugiati nel nostro paese, c'era il ricco

proprietario di un'importante orologeria torinese che si era sistemato provvisoriamente

in una cascina del circondario; costui aveva nascosto i suoi preziosi cronometri

in grossi recipienti che aveva fatto sotterrare nel cortile della casa colonica,

ricoprendo il terreno di paglia.

Altri tenevano in deposito i mobili, tutti ammucchiati in una stanza presso

parenti o conoscenti, per salvarli dalle bombe.

Un medico di città si era rifugiato con la moglie all'ospedale San

Giacomo, dove era stata allestita una sala parto per le donne incinte sfollate.

La Compagnia delle Dame di San Vincenzo aiutava i poveretti che erano rimasti

privi di tutto.

Era pure sfollata a Piossasco con il fratello una cantante lirica di una

certa notorietà.

Il suo cavallo di battaglia era l'Aida ed essa spesso raccontava in paese

le accoglienze trionfali che le erano state riservate, cantando tale opera

ad Alessandria d'Egitto.

Era solita indossare grandi sciarpe che si avvolgeva al collo con gesti

teatrali e portava ampi cappelli con veli.

I suoi vicini di casa riferivano a tutti che sovente sentivano costei e

il suo congiunto intonare duetti e, non intendendosene di musica, li prendevano

per matti.

Dopo la guerra la maggior parte degli sfollati ritornò a Torino;

alcuni invece si affezionarono a Piossasco e rimasero in paese, stabilendosi

costì definitivamente.

Don Carlo Gianolio

Vorrei ora mettere a fuoco la figura del Parroco, che redasse

con tanto amore e dedizione i bollettini.

Don Carlo Gianolio: questo era il nome del sacerdote, che resse la parrocchia

di San Francesco nell'anteguerra, negli anni difficili del conflitto bellico

e nel periodo successivo ad esso.

Alto, magro, sempre disponibile ed accogliente, passava per le vie del paese

col suo scuro abito talare, distribuendo sorrisi e buone parole a chiunque

incontrasse.

Tutti a Piossasco volevano un gran bene al bravo Prevosto, e in qualsiasi

momento lo si chiamasse, egli prontamente accorreva. Ricordo ancora quando,

in una tarda sera del lontano 1956, fu richiesto il suo intervento d'urgenza,

per consolare una madre disperata, a cui era stata data la tremenda notizia

che il figlio ventenne, che quel giorno era andato in gita in Val Soana,

era precipitato sulle rocce, uccidendosi, nel tentativo di raccogliere le

stelle alpine. La sventurata donna urlava, urlava e nessuno riusciva a calmarla;

fu quindi mandato a chiamare il Parroco, che giunse in un baleno, per cercare

di dare una parola di conforto a quella povera creatura, a cui era toccato

in sorte il dolore più grande che possa capitare a una madre. Il

Prevosto uscì da quel luogo di tragedia e di disperazione col volto

pallido, gli occhi sgomenti e si diresse in chiesa, a pregare per quel povero

giovane morto nel fiore degli anni.

Di animo profondamente sensibile si accomunava ai dispiaceri e alle gioie

delle famiglie. Quanti Piossaschesi furono battezzati da don Gianolio! E

quanti furono sposati da lui!

Voleva bene anche agli animali: un giorno ci portò a casa il nostro

cane, che era stato picchiato selvaggiamente per strada; egli lo vide in

quello stato pietoso, lo riconobbe e, a passo lento, lo guidò, accompagnandolo

fino alla nostra abitazione. La povera bestia in seguito morì per

le ferite riportate.

Il Prevosto era grande amico di tutti e chi si rivolgeva a lui, sapeva di

trovare nella sua persona un protettore; chi aveva bisogno di una buona

parola, sapeva dove recarsi. Tutti avevano grande fiducia in don Gianolio

e ricorrevano sovente a lui per consigli e delucidazioni, anche per cose

non inerenti alla religione.

«Sia lodato Gesù Cristo» gli diceva la gente, incontrandolo

per strada, perché così un tempo si salutavano i preti ed

egli rispondeva sorridendo: «Sempre sia lodato».

I malati avevano in lui il loro angelo custode e quando andava a trovarli,

portava ai bimbi di casa le caramelle e se vedeva qualche scolaretto in

difficoltà, lo aiutava a fare i compiti.

La domenica suonava l'organo alla Messa solenne delle undici, mentre alla

Messa delle nove, che era quella dei fanciulli, stava tutto il tempo della

funzione nella navata centrale della chiesa fra i banchi dei bimbi, per

far pregare e cantare i suoi piccoli parrocchiani.

Non aveva la macchina: andava in bicicletta e in seguito si concesse il

lusso di comprarsi il motorino.

I parrocchiani lo attendevano con ansia, quando dopo Pasqua andava a benedire

le case.

Era grande amico di padre Mariano, che sovente veniva a Piossasco.

Di tanto in tanto il Prevosto andava nelle classi delle elementari, invitato

dalle maestre, a far lezione di canto agli alunni. Quando i bimbi dell'asilo

facevano il saggio, sovente era lui, che accompagnava le loro canzoncine

al pianoforte.

Durante la guerra fece del suo meglio per aiutare i suoi parrocchiani: poco

prima che i Tedeschi facessero saltare i ponti piossaschesi, passò

dalle famiglie che abitavano presso il Sangonetto (compresa la nostra),

avvertendo tutti di allontanarsi dalla propria abitazione al più

presto, perché le case erano in pericolo.

Quanto i Piossaschesi fossero affezionati a don Gianolio, lo dimostrano

i sinceri festeggiamenti di riconoscenza, che la popolazione gli tributava

in occasione del suo onomastico.

A tal proposito ecco cosa si legge nel bollettino del mese di dicembre 1937:

«Gentilissima e gradita la manifestazione di affetto, che mi deste

in occasione del mio onomastico (4 novembre). I bambini dell'Asilo con la

loro graziosa accademia, i fanciulli, i soci aspiranti ed effettivi della

San Francesco con le elevate parole del signor Presidente, le fanciulle

e signorine dell'associazione Sacro Cuore, le signorine della scuola di

canto, le donne e gli uomini dell'Azione Cattolica, i cantori con i loro

cari auguri mi hanno commosso e consolato. A questi vanno aggiunti tanti

altri auguri buoni presentati in privato, che pure mi hanno dimostrato tanto

affetto.

Ringrazio di tutto e delle preghiere promesse, mentre assicuro che tutti

porto nel mio cuore con gioia e amore».

Nel 1959, in occasione della sua nomina a Canonico Onorario della Collegiata

di Savigliano, molti Piossaschesi si recarono nella chiesa abbaziale di

Sant'Andrea di quella cittadina, per assistere alla funzione dell'investitura

del loro caro Prevosto.

Il 15 settembre 1963, in occasione dei suoi cinquant'anni di Messa, i parrocchiani

gli fecero grandi festeggiamenti.

Nel 1963 ricevette pure dal Capo dello Stato l'alta onorificenza di Cavaliere

dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», consegnatagli

dal Sindaco nella Sala del Consiglio comunale.

Lasciata la guida della parrocchia di San Francesco nel 1967, non se ne

andò da Piossasco, ma rimase nel nostro paese, a cui era tanto affezionato

fino alla sua morte avvenuta nel 1971.

Il farmacista d’altri tempi

Il dott. Crescio era il classico farmacista all'antica,

che pestava le medicine nel mortaio. Da giovane cantava assieme alla moglie

nelle operette, che venivano allestite dalla compagnia teatrale del paese,

ed era molto acclamato.

Era stato uno dei primi a Piossasco ad avere la radio.

Era un tipo sempre gaio, faceto e con tanta voglia di scherzare. A un cliente,

entrato un giorno in farmacia per comprare una medicina per la mamma, che

aveva sempre freddo, aveva risposto: "A tua madre posso dare una trapunta".

Grande innamorato di Piossasco, la domenica andava con gli amici a San Valeriano

dove, tutti assieme in allegria, allietati dal suono di chitarra e mandolino,

suonati da gente del gruppo pranzavano al sacco su tavoli di pietra, che

si erano costruiti di proposito loro stessi, in vista dei lauti banchetti

all'aperto.

Il farmacista alla festa della fontana della "Gurajà" non

mancava mai: era lui che si era incaricato di far mettere una madonnina

e un'iscrizione a quella sorgente. Si fermava colà coi suoi compagni

tutto il giorno, prendendo il sole a torso nudo. Una volta gli capitò

una disavventura: non trovò più la sua canottiera, che era

stata inghiottita da una mucca, e la domenica seguente tale capo di biancheria

fu ritrovato a terra nel medesimo luogo, dopo essere stato ruminato e rigettato

dal bovino.

Alla festa delle Prese lo speziale e i suoi amici erano sempre presenti

e si recavano colà con alcuni giorni di anticipo, fermandosi poi

per circa una settimana; portavano cibo abbondante, si dilettavano a giocare

a carte e pernottavano in tenda.

Il dott. Silvani

Chi abita a Piossasco in Via Silvani, si sarà chiesto,

più di una volta, chi fosse il personaggio del quale la strada porta

il nome.

Costui era un piossaschese di adozione, un medico condotto ligio e devoto

al suo lavoro, che sentiva come una missione e, proprio per tale ragione,

era amato ed ammirato dall'intero paese.

Alto, magro e ossuto, capelli grigi e radi, occhiali a stanghetta, portava

sempre con sé la sua inseparabile valigetta con i ferri del mestiere;

andava a visitare i malati a Piossasco in bicicletta e a Bruino con la balilla.

Per lui non esistevano vacanze, né momenti di riposo: era chiamato

di giorno, di notte, in orari festivi e prefestivi.

E quando durante la guerra fu minato il Ponte Nuovo, situato presso la sua

villa, egli non si allontanò di molto dalla propria dimora, in caso

qualcuno avesse avuto bisogno della sua opera di medico e passò quella

notte di incubo e di terrore, ospite di vicini di casa.

Ogni mattina faceva ambulatorio all'ospedale San Giacomo, assistito dalle

Suore e tutti i malati gli erano affezionati e gli volevano bene.

Abitava in una bella palazzina rossa con una striscia azzurra, su cui erano

dipinte grosse margherite.

C'erano colà tali fiori, per il fatto che, prima di lui, occupava

quella casa una certa signora Margherita, che aveva in quel modo originale

fatto illustrare sui muri della propria residenza il suo nome. Pare che

costei ricevesse nel suo salotto pittori e scrittori vari, ma queste sono

notizie piuttosto vaghe, che si perdono nella notte dei tempi.

Il medico missionario aveva un fratello avvocato, Aldo Silvani, che viveva

a Roma e faceva l'attore.

Talvolta capitava che nel piccolo cinema del nostro paese dessero qualche

film, in cui recitava costui, ed era subito un gran vociare di donne per

darsi la notizia e, quella sera, immancabilmente, erano tutte allo spettacolo.

Il dott. Silvani e la sua signora avevano una persona di servizio fedelissima,

assunta appena si erano trasferiti a Piossasco e non l'avevano mai cambiata:

le erano affezionati e la trattavano come una di famiglia. Costei faceva

la cuoca, la cameriera e, all'occorrenza, anche l'infermiera e la bambinaia;

aveva allevato lei il figlio dei suoi datori di lavoro e quando quest'ultimo

era cresciuto ed era diventato professore in medicina, ella continuava a

dargli del "tu" e a chiamarlo per nome, salvo che davanti ai clienti,

davanti ai quali, rivolgendosi a lui, si proferiva in grandi inchini e salamelecchi,

dandogli del "lei" e chiamandolo "Professore".

Non si era mai sposata e aveva passato tutta la vita al servizio di quella

famiglia. Durante la malattia del medico, morto di un male che non perdona,

aveva sempre le lacrime agli occhi e piangendo scuoteva il capo sconsolata

ed afflitta.

Il dottore era malato di tumore, lui stesso l'aveva diagnosticato: conosceva

la natura del suo male e sapeva che non c'era più nulla da fare.

Alla sua morte tutto il paese era in lutto. Fu così che, per rendergli

onore e per non dimenticarlo, il Comune di Piossasco decise di dedicare

una via al suo medico missionario, che si era fatto tanto amare dall'intero

paese per la dedizione al lavoro e la grande professionalità.

Ecco parte di un articolo su quest'uomo esemplare apparso nel bollettino

della Parrocchia di San Francesco del mese di febbraio dell'anno 1949, in

occasione della sua morte

"La sua è stata una vita soprattutto laboriosa. Lavoro di studio

e di cure assidue per gli infermi, per i quali non risparmiò fatiche

e disagi, per i quali sacrificò anche il più giustificato

riposo.

Un amore per gli infermi, che vinceva ogni interesse umano, che apriva il

cuore a confidenze, che annullava le distanze, che sapeva rendere più

lieve il dolore; è stato fratello fra i fratelli

E questo fece fino all'ultimo, quando pure un male atroce tormentava la

sua carne. Avrebbe voluto morire al capezzale di un infermo. Se già

vi fu un uomo convinto ed entusiasta della sua missione, lo è stato

lui. Non è tanto facile apprezzare giustamente il sacrificio di circa

quarant’anni di tale e tanto lavoro. Due generazioni ne hanno goduto

a profusione, anche senza farne tanto caso. E' apparsa una cosa naturale,

ma fu un raro esempio di generosa, direi eroica bontà.

Colla sua intelligenza avrebbe potuto scegliere un grande centro e farsi

una fama brillante, ma ha preferito essere a contatto col popolo semplice,

colle famiglie campagnole, medico condotto in un paesello. Ma il popolo

non sbaglia, ha compreso tale bontà e se già in vita gliel'ha

dimostrato, oggi lo proclama altamente. Dai più umili casolari ai

più alti casati è un coro unanime di ammirazione per tale

opera e di cordoglio per tanta perdita.

Era un uomo che rispettava tutto e tutti, che stava bene coi dotti e coi

semplici, né timido né arrogante, amabile e composto. I suoi

funerali furono un trionfo: la vita del paese si è arrestata per

dare allo scomparso la più solenne dimostrazione di stima, affetto

e riconoscenza”.

Una candida Madonnina

Alle Prese, non lontano dalle poche case dal tetto di pietra,

sorgeva solitaria la Cappella della Madonna della Neve e d'inverno, di coltre

bianca, doveva essercene davvero tanta lassù, quasi a semiseppellire

il piccolo edificio religioso. La Chiesina e la neve: quel manto eburneo,

che nel periodo gelido ricopriva e avvolgeva il tempietto, il cui nome sapeva

di stagione fredda, di candore e di purezza.

Un paesaggio montano tutto bianco, su cui i fiocchi lattescenti scendevano

sfarfallando, depositandosi sugli alberi, sulla stradicciola, tanto da renderla

impraticabile, sui tetti di pietra delle case.

La Madonnina della Cappella era la sovrana di quella coltre candida, che

lassù, d'inverno dominava e regnava ovunque. E ti veniva subito da

pensare a una Vergine tutta bianca, regina delle nevi, una signora di ghiaccio,

ma con un cuore... grande così... a cui potevi rivolgerti e invocare

appoggio e aiuto, una protettrice, che mai ti abbandona.

Le Prese e la sua Chiesina, che sapeva di gelo, ma che nello stesso tempo

sentivi tiepida e invitante, a ripararti sotto l'ala benevola di una creatura

ultraterrena, che ti avvolgeva nel suo candido manto; un tempietto d'altri

tempi, umile, semplice, al di fuori del mondo, dove gente devota e solitaria

sostava, a pregare.

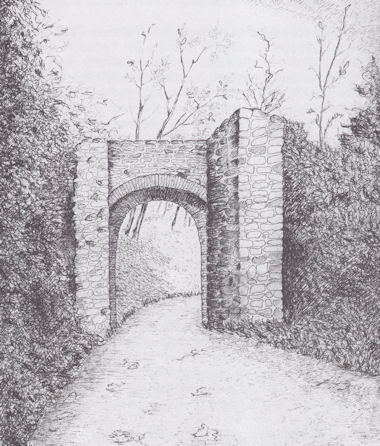

D'estate un'oasi smeraldina circondava la Cappella. Si giungeva ad essa,

percorrendo un sentierucolo, che assomigliava a uno stretto corridoio tra

il verde.

Te la trovavi d'improvviso davanti, come un'apparizione, con l'immagine

della Madonna dipinta sopra la porta d'ingresso e la piccola croce sul tettuccio.

Poco distante, le casette delle Prese, fra tutto quel gran silenzio, stavano,

a godersi tanta benevola protezione.

Si ha notizia, che in quella sperduta Chiesina di montagna, si recò

Alessandro Cruto, a portare una statuetta religiosa, in segno di devozione

alla Vergine.

Quando l'inventore piossaschese portò tale statuina in quella piccola

Cappella fra i monti? In età giovanile, in uno dei tanti momenti

di sconforto, quando le sue ricerche procedevano con difficoltà e

impedimenti continui e tutto il mondo sembrava crollargli addosso, per supplicare

la Mamma celeste, affinché gli venisse in aiuto? Oppure dopo l'invenzione,

come ringraziamento a Maria, per avergli fatto raggiungere il traguardo,

che si era imposto? Questo non è possibile saperlo; il tempo, che

scorre veloce e che tutto cancella, ha steso un velo su codesto episodio

della vita del Cruto, che rimane in parte celato nel mistero.

Egli non portò il piccolo simulacro religioso, nella Chiesa parrocchiale

del suo paese, dove la gente gli si dimostrava ostile, perché là

egli non si sentiva compreso: lo depose invece, in quella minuscola e umile

Cappella solitaria, quasi per ringraziare, oltre che la Vergine, anche il

suo monte, che sempre l'aveva capito e verso il quale nutriva un sentimento

di riconoscenza.

Portò la Madonnina in un tempietto sperduto e fuori mano, così

come solitario e riservato era il suo carattere, una Chiesetta, che egli

sentiva affine a sé, lontana dal solito vivere quotidiano.

Si recò col suo simulacro religioso, dove tutto è pace, raccoglimento,

calma, silenzio. Si arrampicò fin lassù e ogni cosa, al suo

passaggio, pareva sorridergli: la Chiesina sembrava attenderlo, per accoglierlo

fra le sue braccia protettrici.

Là, in una nicchia egli depose, con atto di devozione, la Madonnina;

sostò a lungo, in raccoglimento, a pregare in mezzo a tanta serenità.

Poi, ridiscese al piano e la statuetta restò là, a testimonianza

del suo atto di fede, ma un giorno improvvisamente scomparve, come inghiottita

nel nulla e la nicchia ri-mase vuota, squallida, intristita.

Parecchi anni dopo, un figlio affezionato e devoto, memore del gesto paterno,

rifece un giorno il medesimo percorso, fatto molto tempo prima dal padre

e andò, a deporre anch'egli un'altra Madonnina, simile a quella paterna,

nella stessa nicchia della Cappella delle Prese, come segno di doveroso

omaggio e ammirazione verso il suo illustre genitore.

Un padre e un figlio: ambedue scienziati, sostarono a distanza di anni l'uno

dall'altro, in quell'umile Chiesina di montagna.

La scuola elementare

La scuola elementare

Umberto I era un edificio a due piani situato proprio di fianco all'Asilo.

Aveva aule spaziose con grandi finestre dalle enormi tende bianche, lunghi

corridoi sulle cui pareti c'era un'interminabile fila di attaccapanni.

Davanti alla costruzione, un ampio cortile dove talvolta, nella bella stagione,

le maestre portavano a giocare i bambini e dove tutte le mattine (ad eccezione

dei mesi estivi) c'era un brulichio di bimbi in attesa di entrare per le

lezioni: chi giocava, chi correva, chi picchiava i compagni creando a volte

parapiglia inimmaginabili. Entrati poi gli alunni nelle classi, tutto diventava

tranquillo e regnava la calma più assoluta.

Allorché i piccoli Piossaschesi iniziavano le elementari, il grembiulino

dell'asilo a quadretti bianchi e neri veniva sostituito da un altro completamente

scuro con il colletto bianco alla carletta e un gran fiocco azzurro al collo

e, al posto del cestino, i minuscoli studentini tenevano in mano con gran

sussiego la cartella.

Taluni l'avevano lisa e piuttosto sciupata in quanto era già stata

adoperata dai loro fratelli più grandi, ma quasi tutti i bambini

arrivavano a scuola con una cartella nuova fiammante che i genitori avevano

loro appena comprato e di cui andavano fieri.

Ogni giorno controllavano minuziosamente il contenuto di essa per avere

tutto l'occorrente per le lezioni; osservavano compiaciuti i quaderni dalle

copertine sgargianti e i libri con le coloratissime illustrazioni che venivano

distribuiti gratuitamente dal "Patronato" agli alunni meno abbienti.

Gli allievi erano orgogliosi del grosso borsone che sorreggevano nella mano:

lo guardavano, lo rimiravano, lo toccavano qua e là, lo spolveravano

e, per osservarlo meglio, andavano a contemplarlo in distanza e poi si riavvicinavano

ad esso scrutandolo da vicino ed annusando quello strano profumo di cuoio

che emanava.

Lo trattavano con ogni cura, riponendolo su una sedia col massimo riguardo

e facendo bene attenzione che non si rigasse e sciupasse in alcun modo.

Esso rappresentava, per loro qualcosa di sacro, era un elemento di distinzione,

un simbolo che dimostrava che stavano crescendo e che li faceva sentire

persone importanti.

Dopo alcuni mesi di studi però, parecchi bimbi, finito l'entusiasmo

per la novità, cominciavano a trascurare la loro cartella che in

poco tempo si copriva di spelature e di macchiacce di vari colori.

Mi soffermerò ora a parlare degli antichi accessori scolastici e

degli inconvenienti che questi procuravano ai piccoli utenti.

Dentro gli astucci che erano quasi sempre di legno, in mezzo alle matite

e alle gomme, si trovava la penna con il pennino piantato ben saldo nel

cannello di questa, con il quale si scriveva, dopo averlo intinto nell'inchiostro

contenuto nel calamaio incorporato nel banco.

Di queste piccole lamine metalliche opportunamente sagomate ce n'erano di

diverse qualità e vergavano più spesso o più sottile

a seconda delle marche; le più comuni si chiamavano "corona"

e "perì".

Quando veniva usato un pennino nuovo, esso produceva al contatto del foglio

uno strano scricchiolio e i fanciulli si divertivano a premere ancora di

più sul quaderno per aumentare il rumorino al fine di attirare l'attenzione

di tutti i compagni.

Che fatica infilare e togliere quella minuscola lamella d'acciaio dalla

penna e talvolta qualcuno piangeva perché, trafficando con essa si

era bucato le dita.

Sovente capitava che togliendo il pennino per cambiarlo (perche essendo

molto usato cominciava a scrivere troppo spesso) gli allievi non lo asciugassero

bene e si macchiavano così tutte le mani d'inchiostro.

Di tanto in tanto qualche bimbo ancora inesperto immergeva troppo profondamente

la penna nel calamaio, inzuppandola tutta di nero ed era costretto poi a

pulire il tutto con uno straccio.

Le parole scritte con l'inchiostro non asciugavano subito, ma bisognava

passare sopra di esse la carta assorbente.

Quando gli scolaretti facevano le cancellature con la gomma e scrivevano

poi sopra di esse con la penna, producevano in quel punto del foglio macchie

scure che si allargavano sempre più, provocando dei veri orrori.

C'era poi chi veniva severamente sgridato dalla maestra perché avendo

intinto troppo il pennino, lo scuoteva energicamente, facendo cadere gocce

nere sul pavimento anziché sul "nettapenne" che era un

accessorio in panno a più strati che serviva a pulire la piccola

punta d'acciaio quando ad essa si appiccicavano peli o grumi di sporcizia.

Parecchi alunni avevano la brutta abitudine di succhiare l'estremità

della penna e addirittura ne rosicchiavano la punta che perdeva il primitivo

colore e diventava un vero obbrobrio.

A quel tempo guai a essere mancini! Tutti erano obbligati a scrivere con

la mano destra e se qualcuno tentava di usare la sinistra veniva immediatamente

rimproverato e corretto.

C'erano in circolazione dei cucchiai appositi per obbligare a mangiare come

a quel tempo si riteneva opportuno. Essi avevano il manico normale, ma la

parte concava, dove si metteva il cibo, non era diritta, ma voltata a manca,

in modo che chi usava tale utensile da tavola era costretto, per nutrirsi,

ad adoperare la destra. I genitori si facevano premura di comprare tale

particolare posata per i loro piccoli eredi dopo essersi consigliati con

le insegnanti.

Le docenti di Piossasco erano quasi tutte signorine di una certa età

che abitavano in paese e che prima di avere la cattedra nella scuola Umberto

I avevano fatto le educatrici per vari anni nelle pluriclassi delle frazioni.

Una delle abitudini più diffuse delle bambine era quella di portare

i fiori alla maestra: le scolarette arrivavano alle lezioni con la manina

destra alzata che sorreggeva il mazzo per metterlo bene in evidenza e lo

consegnavano orgogliose all'insegnante con un timido sorriso.

A marzo giungevano a scuola con le primule, le pratoline e le timide viole,

ad aprile con i profumatissimi lillà, a giugno con tante bellissime

rose.

Al primo apparire della primavera, le bimbe cominciavano a girovagare fra

gli stretti sentierucoli di campagna alla ricerca di corolle multicolori

da portare in classe; frugavano qua e là fra l'erba, dentro i fossi,

presso i tronchi degli alberi, vicino alle siepi ed ecco apparire le mammole

odorose.

C'erano anche quelle bianche, ma erano rarissime e meno ricercate perché

prive di profumo.

L'aula con quei coloratissimi fiori freschi sulla cattedra assumeva un aspetto

gioioso e le lezioni si svolgevano in un'atmosfera più festosa, cordiale

e allegra.

L'insegnante era per i bambini un essere superiore.

"L'ha detto la maestra" quando gli alunni pronunciavano questa

frase significava che non si poteva discutere.

La maggior aspirazione degli allievi era quella di portare le circolari

della "fiduciaria" (La fiduciaria era la maestra incaricata dalla

Direttrice di coordinare il lavoro delle altre docenti della Scuola in cui

insegnava) da una classe all'altra e per ottenere un così ambito

incarico tutti si impegnavano al massimo.

Anche i discoli più scatenati, la cui condotta lasciava alquanto

a desiderare, diventavano mansueti come agnelli quando la docente prometteva

che, se si fossero comportati bene, avrebbe affidato loro l'incarico di

recapitare gli avvisi.

Il poter passare in tutte le classi a portare quelle pagine dattiloscritte

che venivano lette e firmate dalle varie educatrici, dava agli scolari un

senso di autorità.

Chi aveva tale compito stava impalato e sull'attenti presso la cattedra

dove la maestra leggeva il foglio che le era stato consegnato in quel momento

e tale alunno guardava dall'alto in basso gli amici seduti nei banchi che

lo osservavano con un'espressione di ammirazione e di invidia,

Talvolta arrivava la direttrice da Orbassano (La Direzione didattica si

trovava ad Orbassano), una signora di mezz'età dall'aspetto truce

e severo che era il terrore dei bambini. Costoro quando erano davanti a

lei sbiancavano in volto senza osar fiatare e avevano le gambe che tremavano

per la paura come se fosse arrivato d'improvviso un leone ferocissimo pronto

a mangiare tutti in un boccone.

A quel tempo andava di moda far "saltare gli anni a scuola" agli

allievi certi genitori facevano anticipare le classi ai loro figlioletti;

la cosa talvolta però era più di danno che di vantaggio per

gli interessati in quanto costoro, avendo un anno di meno rispetto ai compagni,

non erano abbastanza maturi per il programma che dovevano svolgere e così

faticavano moltissimo a proseguire negli studi.

Piossasco violenta

Nell'Ottocento e nei primi anni del Novecento c'erano a

Piossasco due squadre di furfanti pericolosi, i cui componenti erano alcuni

poveri del paese che compivano furti a più non posso. Si appostavano,

nascosti, nei luoghi solitari (come ad es. ai Garola o al Furno o al Bivio

di Cumiana ecc. dove a quei tempi non c'erano case) e attendevano i Piossaschesi

che, coi carri o a piedi, andavano o arrivavano da Torino o da Orbassano

o da Pinerolo; quando i malcapitati giungevano nel punto stabilito, i lestofanti

sbucavano fuori all'improvviso e depredavano gli ignari compaesani del denaro

che avevano. E non si limitavano ad appropriarsi delle cose altrui, ma talvolta

addirittura uccidevano, come purtroppo accadde a un contadino abitante alla

Frazione Gaj che stava ritornando a piedi da Pinerolo, dove si era recato

a vendere una mucca: costui fu aggredito, derubato del denaro che aveva

con sé e ucciso.

Ecco il fatto nei particolari.

Al rientro dalla cittadina, costui, giunto in paese, si fermò a dissetarsi

alla trattoria del Moro, sulla Via Provinciale e, incautamente, raccontò

ad alta voce agli altri avventori che era stato a Pinerolo a vendere un

bovino; la notizia subito giunse alle orecchie di alcuni malfattori che

gli tesero un agguato.

Costui, dopo aver bevuto ed essersi riposato un po' per il lungo viaggio

a piedi, riprese la via del ritorno verso casa.

Alla Foia, (La Foia è una località piossaschese solitaria,

situata in prossimità della Frazione Gaj) intanto, un uomo stava

rubando della legna; ad un tratto udì un rumore di passi e, non volendo

essere veduto, si arrampicò su un albero, in attesa che chi stava

arrivando si allontanasse, per poter ridiscendere dalla pianta e completare

il furto.

Dall'alto vide arrivare due loschi compaesani che, invece di proseguire,

si fermarono colà, per aspettare l'ignaro venditore di buoi che di

lì a non molto apparve. Subito i due malfattori gli si fecero incontro

e lo derubarono; non solo, ma, essendo stati riconosciuti, lo uccisero,

soffocandolo con un sassolino che gli introdussero nella gola.

Una piccola pietra, un minuscolo ciottolo inoffensivo che si trovava a caso

nella strada, era diventato, per mano di costoro, apportatori di sventure,

strumento di morte.

L'uomo era caduto riverso a terra, gli occhi vitrei, senza più vita.

I malviventi se la diedero a gambe, credendo di averla fatta franca, ma

non era così: due occhi avevano visto la scena dall'alto. Il ladro

di legname aveva assistito impotente, terrorizzato e tremante alla macabra

scena, senza osar intervenire, per timore di essere aggredito e ucciso a

sua volta. E quando i furfanti sparirono, certi di non essere stati visti

da nessuno e sicuri del fatto loro, il testimone dell'episodio orrendo scese

prontamente dall'albero, si avvicinò all'uomo disteso a terra, sperando

invano di potergli ancora essere di aiuto e, resosi conto che era morto,

dette subito l'allarme. I malviventi furono immediatamente acciuffati e

arrestati. "Chi la fa, l'aspetti" dice il proverbio e nel caso

di costoro tale modo di dire si rivelò più che veritiero.

La serie di misfatti è assai lunga e non finisce certamente qui.

Un altro piossaschese che arrivava da Orbassano, dove era stato a vendere

il grano, fu derubato e picchiato selvaggiamente al Fumo da alcuni componenti

di una delle bande; soccorso e portato a casa ancora in vita, morì

alcuni giorni dopo, a causa delle ferite riportate.

Non osò rivelare ai congiunti i nomi degli assalitori, per paura

che costoro si vendicassero sulla sua famiglia e confidò l'identità

dei lestofanti, solo al prete, in punto di morte.

Certi agricoltori, per timore di essere vittime di latrocini, nascondevano

i soldi negli zoccoli.

Il capo di una delle due bande era un giovane agile e aitante che andava

a compiere misfatti persino in Francia; perennemente senza lavoro, bighellonava

qua e là sempre a rubare.

Un giorno che l'aveva combinata grossa ed era inseguito dai carabinieri,

fu visto correre per la campagna, arrampicarsi con agilità sorprendente

sui tetti di una cascina, saltare come un leprotto tra i filari e introdursi

nei cunicoli, per sfuggire alle guardie.

La nonna di costui, quando il nipote (a corto di quattrini, a causa di qualche

furto che non gli era riuscito) andava a chiederle dei soldi, alzava tre

o quattro sottane che le scendevano fino ai piedi, sotto le quali nascondeva

il denaro che poi dava al congiunto.

Riponeva i baiocchi ben protetti addosso a lei, per timore che il mariuolo

glieli rubasse di nascosto.

Costui un giorno sparì dalla circolazione e di lui non si seppe più

nulla.

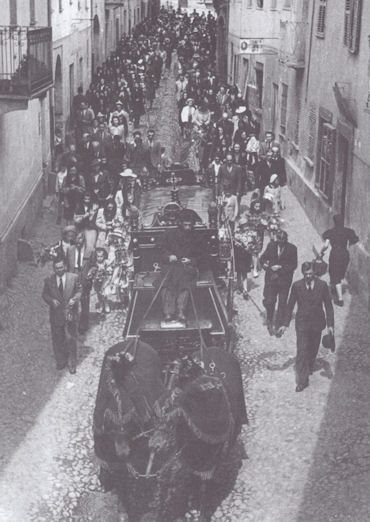

Le processioni

A questo argomento ho già dedicato un capitolo in

un altro mio libro, dal titolo: "Piossasco com'era", ma avendo

ulteriori notizie da aggiungere, mi è parso logico scrivere altre

pagine su codesto tema.

La processione del giovedì santo era preceduta dalla lavanda dei

piedi agli uomini appartenenti alla compagnia della Confraternita, nella

Chiesa della Madonna del Carmine.

Dopo Pasqua si faceva la processione di S. Isidoro, il protettore dei contadini,

che un tempo a Piossasco erano numerosissimi. Onorando dunque questo Santo,

patrono delle fatiche rurali, si festeggiavano anche gli agricoltori. Quel

giorno al mattino si faceva la Pasqua degli uomini, colla Comunione generale

e nel pomeriggio aveva luogo la processione detta "delle campagne",

con la statua del Santo.

Nel bollettino della Parrocchia di San Francesco del mese di aprile 1935

si legge una notizia curiosa:

"25-26-27. Triduo solenne in onore di S. Isidoro e in preparazione

alla Pasqua degli uomini, per cura del Signor Cattanea Giuseppe, in ricordo

del fatto avvenuto a lui stesso, or sono sessant'anni, di aver trovato l'effigie

della Madonna in un grosso chicco di grandine.

Questo Piossaschese, quand'era ragazzo, aveva visto cadere nel cortile della

sua abitazione, situata in Via Mario Davide, durante una forte grandinata

un chicco di grandine di grosse proporzioni, sul quale aveva scorto l'immagine

della Vergine Maria.

Di tale evento, al di fuori del normale e che sapeva di prodigio, si era

parlato a lungo in paese ed era stato fatto dipingere un quadro, (che rappresentava

tale fatto), che veniva portato in processione ogni anno da due uomini,

per le vie di Piossasco, alla festa di S. Isidoro.

Tale quadro, ora in possesso dei discendenti del Signor Giuseppe Cattanea,

(così mi è stato detto, da persone al corrente della cosa),

era un tempo tenuto in sacrestia, ad eccezione del giorno di S. Isidoro,

allorché lo si esponeva in Chiesa, per poi portarlo in processione.

In esso era disegnato un ragazzino, che aveva in mano il chicco di grandine,

con l'effigie della Madonna e lo mostrava a un uomo, (suo padre,) che teneva

le braccia spalancate dallo stupore. Nello sfondo era rappresentata la casa

colonica, in cui abitava il giovanetto, affiancata dal fienile.

Altra processione aveva luogo il giorno dell'Ascensione.

Di tutti i cortei religiosi, il più importante era quello del Corpus

Domini che, al suono festante delle campane, percorreva via Roma, via Palestro,

il rione San Giacomo, via Trento, parte della via Provinciale, il Ponte

Nuovo, via Nazario Sauro, il Ponte Vecchio, per poi ritornare in via Roma,

prima di rientrare in Chiesa.

Per tale ricorrenza si addobbavano le strade del paese e si abbellivano

i muri, ricoprendoli con tovaglie ricamate e biancheria tutta pizzi. I Piossaschesi

andavano a gara, a mettere in mostra le loro cose più belle. Molti

riempivano le vie, davanti a casa loro, di petali di rose o di altri fiori.

Tutti erano infervorati nei preparativi e si davano da fare, correndo avanti

e indietro, a più non posso. Quando vedevano apparire in distanza

la processione, sparivano d'improvviso nelle abitazioni ed osservavano passare

il corteo religioso dalle finestre.

A casa nostra in tale ricorrenza c'era sempre un gran trambusto e i preparativi

cominciavano fin dal giorno precedente. La mamma e la nonna tiravano fuori

la biancheria ricamata, per ricoprire il muro della cabina della luce, posta

davanti alla nostra dimora, dall'altra parte della via; noi bambini andavamo

a fare estenuanti perlustrazioni per la campagna, allo scopo di raccogliere

fiori vari, che infilavamo, qua e là nella siepe di ligustri del

nostro giardino, confinante con la strada. Il nonno si recava col carrettino

in Parrocchia, a prendere il necessario, per fare l'altare, compresi due

grossi ceri, che accendevamo, non appena vedevamo comparire la processione

nella via Provinciale. Al passaggio del Santissimo, tutti ci inginocchiavamo

presso il cancello, per la Benedizione, che veniva impartita dal Parroco

proprio davanti a casa nostra.

Riporterò ora il resoconto della celebrazione del Corpus Domini del

1935, apparso sul bollettino della Parrocchia di San Francesco del mese

di luglio di quell'anno:

"La processione esce dalla Chiesa parata a festa, fra lumi, fiori,