Sangano

Censimento 1780

Censimento 1825

Censimento 1858

Alloggiate di truppe di passaggio

Carreggi, taglie, celade, alloggiate, tassi ducali per

il sogno d’un grande ducato

La delimitazione del confine oltre il Sangone nel 1680-

Sangano Villarbasse

La fontana di San Lorenzo

La coltivazione dei bachi da seta

Sangano Bruino Trana

Anni: 1560 ab. 250 - 1571 ab. 262 - 1612 ab. 351 - 1734 ab. 420 - 1741 ab. 332 - 1753 ab. 388 - 1774 ab. 513

Notta

dimostrativa delle persone abitanti nel luogo di Sangano

nel corrente anno 1780 comprese le borgate:

RUATA DETTA ALLA VIA DI BRUINO

Nella casa di Giuseppe Grosso Giuseppe Valfrè e famiglia 4

Casa di Tommaso, e fratelli Prà con famiglia 4

Ivi un mastro legnamaio 1

Ivi Carlo Olliva e famiglia 4

Nella casa degli eredi Antonio Barone gente forastiera 2

Ivi in una camera superiore certo Carello e famiglia 3

Ivi nella casa del panataro (panettiere) Lorenzale il medesimo con famiglia

6

Nella casa del Sig.

Chirurgo Rolle il medesimo con famiglia 6

Ivi la vedova e figlia Batitora 2

RUATA DETTA DI SAN LORENZO

Nella casa di

Bartolomeo Gattino il medesimo con famiglia e domestici

7

Ivi l’oste Ambroggio e famiglia 3

Nella casa di Dominico Rosso il medesimo e famiglia 8

Casa di Battista Vacchio 5

Casa Giuseppe Bayetto 4

Ivi casa delli fratelli Bertetto 6

Casa di Comunità il Maestro di scuola Sig. D. Gattino con governanta

2

Casa d’Agostino Micheletto Antonio Novo e la moglie 2

Ivi antonio Bertetto e moglie 2

RUATA DI MEZZO; REGIONE DI FIARDA

Nella casa del Sig. Giuseppe Gattino, il medesimo con famiglia, e domestici

10

Nella fabrica (fabricato) civile delli eredi Sig. Ambrosini, il giardiniere

Giuseppe Goys e famiglia 7

Nella cassina vecchia delli suddetti Signori eredi Ambrosini il bovaro Michele

Bonetto, e famiglia 4

Nella cassina Grossa di detti Sig.ri eredi li massari fratelli Forneris e

famiglia 9

In altra fabrica di cui già di Ludovico Picco, Antonio Verino, e famiglia

6

Ivi in suddetta casa il molinaro Valerio, moglie e figlio 3

Casa Portigliato il medesimo e famiglia 6

Casa di Battista Chiapusso 1

Ivi casa di Lorenzo Boglione 4

Ivi Vicenzo Gioannino 2

Casa del Sig. Notaro Carlo Barone il medesimo 1

Ivi il bovaro Antonio Sanmartino, e famiglia 4

Casa Chiaberto Domenico, e fratello co’ loro mogli 4

Casa Ambrosini Giuseppe Fassio e famiglia 3

SEGUE NELLA REGIONE FIARDA PER ALTRA CANTONATA

Cugnetto Giovanni Domenico, e fratello co’ loro famiglie 8

Casa Ambrosini, affittavole Antonio Pichetto e moglie 2

Casa Ruffinato, abitata da un affittavole 3

Casa del Sig. Matteo Fassio e famiglia 4

Casa di Bernardo Armando e famiglia 6

Casa di Grato Riboglio 3

Casa di Tommaso Dovis 8

Casa di Michele Merlo 5

Casa di Stefano Verino 2

Casa di Giovanni Pietro Olliva 3

Casa della vedova Cattero 3

Casa di Pautasso con famiglia 6

Ivi in casa di Padovano la vedova Margarita Olliva, e famiglia 4

Ivi in casa di Battista Armando, Marone e moglie 2

Ivi casa di Ludovico Picco il medesimo e famiglia 4

Ivi Martino Picco e famiglia 4

Ivi altra casa con affittavole forastiero 2

Tomaso Franco e famiglia 6

Spirito Franco, e famiglia 5

Casa di Giovanni

Avataneo il medesimo con famiglia e serva 8

Casa della Sig. Bertetta, Agostino Armando, e famiglia 6

Casa di Michele Picco in piazza affittavole il ferraro Michelangelo Levrino

5

Ivi detta casa Picco li accompratori della suddetta forestieri 5

Ivi Giuseppe Picco 5

Ivi Antonio Picco 4

NELLA REGIONE DI LILLA

Casa della vedova Micheletto Ughetta Giovanni Ughetto, e Marone 2

Ivi Francesco Ferrero 3

Casa di Michele Micheletto il suddetto e famiglia 6

Casa di Michele Ferrero 4

Casa delli eredi Francesco Cugno 7

Ivi in casa del fu Battista Vachio un affittavole con famiglia 3

Ivi casa di Mattia Rejnaud e famiglia 5

Ivi casa Ambrosini suddetti eredi vedova Luiggi e cognati 6

Giuseppe Giai Levra e moglie 2

Antonio Cugno e famiglia 4

Nelle case delli fratelli Ciocca un affittavole con famiglia 4

Ivi e casa di Pietro Aprile il medesimo con moglie 2

NELLA REGIONE E CANTONATA DI PRADONIO

DETTA AVANTI LA RUATA INFERIORE

Nella casa degli eredi detto Bartolomeo Gattino, l’affittavole Sermena

e famigliari 3

Nella casa di Giuseppe Grosso, gli affittavole Carello 7

Nella cassina del Castello

il bovaro Antonio Chico, e famiglia 6

Nel castello

Michele Sanmartino e famiglia 3

Ivi Cattarina vedova del fu Giovanni Gattino 1

Casa Portigliato Giacinto e famiglia 4

Casa Parrochiale Sig. Prevosto e sorella 2

Casa di Giovanni Martini e famiglia 9

Casa Caravello Giuseppe e famiglia 5

Casa Valesano Bernardino, e famiglia 3

Cassina Dolza delli

Sig. Ambrosini l’affittavole Spirito Uliva, e famiglia

6

Casa Coato l’affittavole Gaspare Fauvrie e moglie 2

Casa Franchino Michele, e famiglia 9

ALLI CASSINALI IN DETTO TERRITORIO

Alla cassina

Baronis Steffano Ciocca, e famiglia 4

Alla cassina del Sig.

Conte Bergera Michele Ciocca, e famiglia 4

Al mollino vecchio del Sig.

Marchese di San Tomaso 6

Al mollino Nuovo

dell’Abazia Pecchio molinaro e famiglia 6

Alla cassina di Cattero Franchino Michel’Antonio e famiglia 6

Al cassinotto di Pietro Picco 7

Alla cassina

d’Agostino Micheletto 5

Alla cassina

Barbera del Sig. Medico Ferrerati il massaro, e famiglia

6

Ad altro cassinotto di detto Sig. Medico la vedova Merlo e figlio 2

Al cassinotto di Tommaso Prato il medesimo e famiglia 5

Al cassinotto di Antonio Vizio il medesimo famiglia 4

Al cassinotto di Giovanni Caravello il medesimo e famiglia 5

Alla cassina nuova

delli Sig. eredi Ambrosini il bovaro Michele

Picco, e famiglia 7

Alla Borgata Prese,

che devono essere 14 in 15 famiglie delli Tarquini,

Marone, Spesso ed Andruetti

che si calcolano persone n. 65

ed voci per inteso dal Sig. D. Gattino che il n. delle persone secondo la

notta dal

medesimo fatta in occasione dell’economato della Parochia ascende al

n. di 540

www — w— www

L'archivio parrocchiale ci dà lo stato delle anime

della popolazione

di Sangano fatto nell'anno 1825 li 13 di agosto.

CAPOLUOGO

CASA PARROCCHIALE DON PIETRO DEORTIS parroco - 3

CASALEGNO AMBROGIO fu Nicola - 11

ROSSO GIUSEPPE fu Domenico - 4

FRANCO ANTONIO fu Spirito - 9

OLIVA GROSSO M. CATTARINA vedova - 2

PORTIGLIATTI FELICE - 1

Ill.ma RICCARDI ALESSANDRO avvocato - 5

GABRIOLOTTI ANTONIO fu Biaggio massari avv. Riccardi - 6

MAFFIOTTI GIOVANNI fu Giuseppe - 4

BONETTO PICCO LUDOVICO - 4

RUFINO ANTONIO oriundo Orbassano - 4

BERTETTI BARBARA, vedova, nata Ferrero - 2

CARPINELLO ANDREA fu Gio Vito - 5

GHIGGO GIUSEPPE fu Domenico - 2

FERERO STEFANO fu Michele detto Filini - 5

MARTOGA DOMENICO fu Domenico - 5

REANO CESARE fu Francesco - 5

PRATO FRANCESCO fu Carlo - 5

BARBERA DOMENICA MARIA vedova - 5

GOITRE e CARELLO TERESA vedova - 5

CUGNO GIOVANNI fu Spirito - 2

PRATO MARIA, vedova, nata Giuglar - 2

CUGNO FRANCESCO fu Spirito - 5

CUGNO PIETRO fu Spirito - 4

CATERO GIUSEPPE fu Giovanni - 5

ARMANDO MARIA e BONETTO vedova - 4

SPESSO STEFANO fu Vito - 4

ANDRUETTO GIACOMO fu Giuseppe - 4

ANDRUETTO GIUSEPPE fu Pietro detto Patela - 5

FERERO DOMENICO fu Michele - 3

NICOL GIUSEPPE detto Rubiana - 2

BONISCONTI LUIGI fu Pietro, detto II Giardiniere - 6

QUARETTA STEFANO - 8

PORTIATTI VINCENZO - 3

LEVRINO MICHELE fu Bartolomeo - 3

BONETTO FRANCESCO - 3

GHERSI GIUSEPPE fattore Sig. Depaoli - 6

AUDISIO MICHELE margaro Sig. Depaoli - 5

ARMANDO ANTONIO detto Cossotto - 2

ANDRUETTO MICHELE fu Pietro - 3

Sig. DEPAOLI GIACOMO - 5

GATTINO DUDINO LUDOVICA affitta voli - 1

MOGLIA FRANCESCO - 5

AUDANO ANNA vedova - 6

BERTINETTO GIUSEPPA vedova - 5

BASTINO VIRGINIA sorelle - 2

CATERO LORENZO fu Giovanni - 3

MALETTO ANTONIO oriundo Cumiana - 5

MERLO GIOVANNI fu Michele - 4

RUBIOLA GIUSEPPE - 4

UGHETTO GIUSEPPE - 3

ROASIO MARIA - 1

MOGLIA GIUSEPPE - 2

PORTIGLIATTI GIUSEPPE fu Giovanni - 4

MOGLIA TERESA vedova - 3

ULIVA MARIA fu Spirito - 1

UGHETTO CATTARINA detti Castanetto - 3

TARQUINO GIUSEPPE fu Giuseppe detto Marone - 5

NICOLI LUCIA fu Nicolai oriundo Carignano - 3

PICCO GIUSEPPE fu Michele prestinaio - 5

CUGNO ANTONIO - 3

MARTINI ROSA, vedova, nata Picco - 12

BARACCA TOMMASO - 3

MUSSETTI OTTAVIO - 4

BARBERA MICHELE fu Martino - 5

VACI e GALLO ROSA - 5

VALFREDI TERESA, vedova, detta Masino - 6

ARMANDO AGOSTINO fu Domenico - 3

TURINA GIUSEPPE fu Bartolomeo - 6

GALLO ANNA, vedova, nata Salvai - 3

RAMASSOTTO MICHELE fu Giuseppe - 8

MARTINI MARIA - 1

MERLO GIOANNI fu Giovanni - 4

ARMANDO CATTARINA detta Briga - 1

ARMANDO DOMENICO fu Agostino - 3

VALESANO e REJNAUDO ANGELA - 2

PECCHIO NICOLA fu Giuseppe - 6

BARONE TOBIA fu Giovanni Antonio - 8

CERUTTI MADDALENA vedova - 2

CARELLO BATTISTA fu Battista - 3

CARELLO GIUSEPPE - 2

ULIVA DOMENICO fu Carlo

PAUTASSO MARIA, vedova, nata Polone oriunda Rivalta - 7

Sig. ROSSO SEBASTIANO chirurgo - 3

BERNARDO GIOVANNI massaro Sig. Rosso - 9

CARPINELLO LUIGI - 3

SPESSO BATTISTA fu Giacomo - 5

Totale 359

CASE SPARSE

APRA' GIUSEPPE - 7

AGHEM GIOVANNA vedova - 4

PAUTASSI TERESA oriunda Bovio - 7

GAJ GUGLIEMINO - 3

PIOLA MOUS DOMENICA Cascina nuova Illmo Sig. Riccardi - 6

GARELLO LORENZO - 7

TORTA GIO BATTISTA - 4

ARTERO DOMENICO cascina del Merlino - 4

GINO GIOVANNI fu Giovanni - 8

GONELLA GIUSEPPE - 5

BERTETTI GIO ANTONIO fu Matteo - 4

MICELLETTO (Micheletti) CATTARINA vedova - 9

BERTETTI GIOANNI fu Gio. Antonio - 2

PAVESIO GIOANNI - 5

VIGNOLA GIUSEPPE (Molino Nuovo) molino Avv. Riccardi - 9

VIOLA ANTONIO (Molino Vecchio) altro molino - 11

GRIFFA GIOANNI cascina conte Bergera - 3

POGNANT VASSA TERESA ved. regione Baronis - 5

CUGNETTO MADDALENA ved. regione Baronis - 4

Totale 107

SPESSO PIETRO fu Gio Battista - 5

SPESSO GIOANNI fu Pietro - 8

SPESSO MICHELE fu Gio Battista - 3

SPESSO LORENZO fu Giuseppe –8

MARONE TOMASO fu Bartolomeo - 2

ANDRUETTO BERNARDINO fu Antonio - 9

ANDRUETTO PIETRO fu Michele - 12

Totale - 47

Totale abitanti 359 + 107 + 47 = 513

N. 111 fuochi. La famiglia media è composta da cinque persone

Censimento del 1858 Sangano

1° Quartiere della parte inferiore

1° - Via di San Lorenzo case 1, fuochi 1

2° - Via di Bruino case 16, fuochi 19

3° - Via di Villarbasse case 6, fuochi 6

isole 3, case 23, fuochi 27

2° Quartiere della parte inferiore

4° - Via di San Lorenzo case 5, fuochi 5

5° - Isola della Scuola case 6, fuochi 5

6° - Via del Peso case 7, fuochi 11

7° - Via di San Rocco case 11, fuochi 12

8° - Via di Villarbasse case 7, fuochi 8

9° - Isola della Piazza case 13, fuochi 19

10° - Isola del Ghetto case 15, fuochi 16

isole 7, case 64, fuochi 76

3° Quartiere delle Borgate e Cassinali

11° - Borgata delle Prese case 10, fuochi 9

12° - Borgata Aprà case 5, fuochi 5

13° Borgata Devesio case 6, fuochi 6

14° Molino nuovo case, 1 fuochi 1

15° Cassina nuova case, 1 fuochi 1

16° Cassina Bergera case, 1 fuochi 1

17° Molino vecchio case 1, fuochi 1

18° Baronis case 2, fuochi 1

isole 8, case 27, fuochi 25

Totale isole n. 18, case n. 114, fuochi n. 128, persone n. 632

fuochi = famiglie

Archivio Comune Sangano

ff. 87 n. 3 censimento della popolazione del 1858

Popolazione residente dal 1861 al 1971

| Anno |

Sangano |

Bruino |

Piossasco |

Trana |

| 1861 |

610 |

722 |

3760 |

2062 |

| 1871 |

621 |

710 |

3805 |

2091 |

| 1881 |

603 |

770 |

4148 |

2103 |

| 1901 |

550 |

701 |

4002 |

1807 |

| 1911 |

506 |

702 |

4004 |

1795 |

| 1921 |

443 |

783 |

3988 |

1708 |

| 1931 |

423* |

720* |

3687 |

1571 |

| 1936 |

419* |

716* |

3572 |

1532 |

| 1951 |

549* |

788* |

3839 |

1610 |

| 1961 |

637 |

932 |

4328 |

1470 |

| 1971 |

1367 |

3362 |

9803 |

1792 |

Biblioteca Camera di Commercio Torino

PS - *Sangano frazione di Bruino

1621 1625

Alloggiate di truppe

di passaggio

Andate mie caprette un tempo felici, andate…

Perché la sorte capovolge tutto, gli inviamo questi capretti.

(Virgilio, Egloga I,74-IX,6)

Carlo Emanuele I, costretto ad accettare la pace nel 1617,

si prepara a riprendere la guerra del Monferrato. Scorrendo le voci del Libro

dei Creditori, troviamo che c'è un vasto movimento di truppe di passaggio,

in attesa di essere passate in rivista e dislocate nei punti strategici. Devono

essere mantenute, stipendiate e foraggiate.

Anche le truppe paesane vengono dirottate nei luoghi di presidio in Valle

di Susa, Val Chisone, alla Cittadella di Torino. Sangano è dapprima

quotizzata per contribuzioni in denaro destinate al rifornimento di armi e

utensili, al mantenimento delle truppe e a provvedere direttamente all'approvvigionamento

di carne. Ci limitiamo a una sintesi delle numerose pagine del Libro dei Creditori

relative agli anni dal 1621 al 1627.

1621:

sei alloggiate di un giorno ciascuna nel mese di luglio; imposizione di una

taglia per pagare le parcelle di credito stesse. Domenico Cocone è

inviato a Giaveno "a chiamar Pietro Valletto che venesse a far macello

per li soldati".

1622:

i sindaci e i consiglieri, non trovando i soldi per pagare 4100 fiorini d'oro

richiesti dal prefetto di Moncalieri per ordine di Sua Altezza, si dichiarano

costretti a "mercadar detto denaro" e chiedono tempo per procurarselo

con prestiti o con vendita di censi, ricordando "la gran calamità

che attanaglia".

Andrea Marone viene mandato alle Prese "per mandar [ordinare] alli particolari

di esse prese per uenir consegnare le persone e di pagare li ducatoni al cap.

romagnano d'ordine di sindaci".

1623:

otto alloggiate di un giorno ciascuna nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

Michele Rosa:

13 aprile: vacato a Borgone per il cotizzo delli anni 1620-22;

18 aprile: vacato a Borgone per portar capretti per servizio della contribuzione

con la cavalla;

1 e 2 giugno: vacato a Torino... per li conti con il sig. Giuliano d'Envie

sopra la contribuzione delli utensili della guardia;

6 giugno: vacato a Torino per far li conti con il sig. Giuliano d'Envie et

per ottener prolongo delle quittanze [dilazione di pagamento della contribuzione

per alloggiate] come comanda l'ordine di S.A.;

7 giugno: vacato a Bruino per pigliar il dobio del defarco qual hanno avuto

luoro della contribuzione della guardia;

9 e 10 giugno: vacato a Torino per pagar li soldati per li utensili et per

presentar una supplica a mons. Caron;

il 9 giugno, Michele Rosa (consindio) vacato a S. Ambrogio per pagar li consegnati

[soldati paesani inviati in un presidio) del sig. Lazario Alisio.

Carlo Emanuele, ancora legato all'alleanza con la Francia, continuava a rafforzare

le difese in Val di Susa. Si trasportavano vettovaglie a Borgone; Sangano

provvedeva alla carne (specialmente capretti) con altri comuni e aveva uomini

abili alle armi in servizio a Sant'Ambrogio. Contemporaneamente provvedeva

alla dotazione di utensili ai soldati della guardia a Torino.

Sembra proprio che i particolari di Sangano fossero buoni fornitori di carne

per i militari, e talvolta anche per gratifiche e omaggi non del tutto disinteressati.

Scegliamo alcuni esempi a caso:

1621:

Antonio Picho riceve un compenso di 8 fiorini "per aver spedito un cravoto

alli sindaci per servizio della comunità"; e Guglielmino Rosa,

fiorini 6 "per hauer mandato doi capone alli sindaci per servizio della

comunità".

Lorenzo Andruetto deve aver fiorini 18 per tre capretti e Giovanni Marrone

fiorini 10 per due, naturalmente sempre per servizio della comunità.

Ancora nel 1621-22 Andrea Marone (altro delle Prese) riceveva 4 fiorini "per

hauer vacato il sabato santo atorino [sic] con la cavalla per portare 4 capretti

d'ordine dei sindaci". Simpatico dono pasquale ai soldati di Sangano

in servizio. Tre, dunque, delle Prese, chiamati a fornire capretti per servizio

della comunità.

Alle Prese e nei boschi della montagna il principe saliva per partite di caccia

e scampagnate a cavallo con il seguito infatti vi troviamo alle date 15-18

maggio, un rimborso spese di 6 fiorini "per la sera e notte e a dar da

disnar a un costruitore, con un cavallo da caccia venuto con un ordine del

Ser.mo Principe venuto per far le strade [assestarle per la caccia] per la

montagna".

Partite di caccia ci furono il 1°, 8 e 15 aprile.

In queste come in altre occasioni, i sindaci precettavano alcuni particolari

per servizio di S.A, compensandoli con 3 fiorini al giorno. Pietro Para e

Giovanni Garolla, l'8 e il 15 aprile ricevettero rispettivamente 6 fiorini

"per hauer vacato in due volte... d'ordine de sindaci doi giorni alla

caccia..."; e così Antonio Picho, in un giorno non specificato,

"per andar a caccia d'ordine de sindaci per servizio di S.A." e

ancora Andrea Agostino Stoisa, in data imprecisata, nel 1621-22.

Battista Pratto e Michele Rosa furono compensati con 3 fiorini al giorno per

lo stesso motivo in un giorno non specificato del mese di aprile, e Pietro

Para con Gio.Battista Gay venivano prima mandati dai sindaci a ispezionare

le strade.

Torniamo al 1623. Il 26 maggio vengono rimborsati 18 fiorini a Pietro Giordano

"per risposta a Giovanni Battista Baghera venuto per compellir [sollecitare]

la contribuzione per li cariagi della conduta dil grano in Savoia". L'annotazione

non ci è di molto aiuto per comprendere il modo della contribuzione;

se il Giordano abbia "risposto" andandovi di persona o soltanto

prestandovi carro e cavallo. La paga percepita ci pare modesta per un tal

viaggio con mezzo proprio, animale da tiro, pasti per sé e per l'animale.

Siamo propensi a credere che Giovanni Baghera, che il dì seguente ricevette

12 fiorini, ci sia andato lui con mezzo avuto in... prestito forzato.

Il 16, 20, 22, 25, 30 maggio, 6 e 11 giugno: stanziamenti di fiorini 0-9 (=

9 grossi) ogni volta, per una libra d'olio alla lampada; 6 giugno: 6 fiorini

"spesa fatta al campanaro qual è venuto per il fatto della campana";

il 3 agosto Michele Rosa "a Torino con la cavalla per condurre il mettale

[sic] della campana; Tommaso Peyrolero riceve le sue spettanze "per metallo

per far la campana" [mettale e metallo hanno lo stesso significato];

il maestro Bermando riceve 150 fiorini per la fattura della campana, più

per fatiche usate attorno a detta campana con montarla,

fiorini 8; Guglielmo... [illeggibile] deve hauer per una notte che ha governato

la campana noua e era di ordine delli sindici, f. 1.2 (fiorini 1 e grossi

2)".

"Alli 11 giugno una livra d'olio alla lampada: f. 0.9; esso giorno per

la spesa fatta a un inglese christiano, per ordine del Sig. Podestà

e delli sindici... fiorini 5".

Siamo davvero alle piccole cose: l'olio per la lampada, la campana che merita

l'interessamento della comunità perché chiama alle assemblee

liturgiche, convoca il Consiglio di Credenza, accompagna i trapassati all'ultima

dimora; la solidarietà nei confronti di un convertito: un soldato delle

milizie mercenarie del duca o un borghese venuto d'oltralpe, passato dal luteranesimo

al cattolicesimo.

La modesta entità della somma stanziata, pari a circa due giornate

e mezza di lavoro retribuito per la comunità, fa pensare a un contributo

simbolico, attestante accoglienza.

Stanziamenti analoghi troviamo nel bilancio della Comunità di Piossasco

del 1610 e del 1622, indicati come "ellemosina" a un sergente turco,

a un ebreo e a un "già eretico".

Nel secondo semestre del 1623 riscontriamo le solite contribuzioni ordinarie:

23 giugno: i sindaci accompagnano i soldati convocati alla campagna di Milleflores;

a ottobre il consigliere Bartolomeo Picho è inviato a caricare grano

a Moncalieri e portarlo con carro e buoi ad Asti d'ordine di S.A. e dei sindaci.

Anno 1624: il più tranquillo del governo di Carlo Emanuele I.

Il lungo elenco dei creditori del Comune consta soprattutto di particolari

di Sangano che hanno prestato lavoro alla bealera, oppure "incantature",

vale a dire hanno presieduto all'incanto del legname tagliato in varie località

della montagna.

Michele e Bartolomeo Picho, Biagio Corderò, Giovanni Paluano, Michele

Barone, Michele Fassetta, Bartolomeo Migliorerò, Vincenzo Forchiero,

Giacomo Allasio, Giacomo Garola e Francesco Miglioretto risultano occupati

alcuni giorni a febbraio o ad aprile alla bealera, oppure più specificatamente,

"alla bealera del molino della Corte". Biagio Corderò è

nominato anche per essere stato "alle incantature alla tagliata di Costapellata";

Michele Rosa e Francesco Miglioretto "per incantature guadagnate cioè

fare incanti alla taglia della Gran Comba, Costapellata, Pietra Borga";

Lorenzo Andruetto "per incantature guadagnate alle Prese della Gran Comba".

Non è detto a quale titolo vi parteciparono, ma è da ritenere

che l'incarico non fosse occasionale, bensì legato à una carica

elettiva, forse quella di "estimatori".

Francesco Miglioretto troviamo con altra persona non menzionata, ma senza

dubbio un sindaco o un consigliere, a Torino "per portar bagagli de soldati

di cavalleria alloggiati in Sangano"; la stessa persona il 4 maggio fu

a Coazze "con la cavalla per andar a carighar una somara di avena per

condurla in Sangano per servizio della corte" (si intende la "curtis",

il territorio della comunità con i suoi abitanti). Prima di maggio

il Miglioretto, per ordine dell'amministrazione, andò "alle Prese

per domandar li soldati della militia queli douriano andar alle prese d'accordo

con li sindaci" (rendersi conto, parlando con i particolari, dei soldati

che si potevano alloggiare alle Prese). Lo stesso anno, in data non indicata,

Bernardino Andruetto fu mandato ad Avigliana in compagnia di Domenico Picho

"per far li nomi della millitia di Sangano", dal che deduciamo fosse

consigliere, come lo era Bartolomeo Picho che a ottobre di quello stesso anno

dovette andare a Moncalieri per caricar grano e trasportarlo ad Asti d'ordine

dei sindaci, esecutori impotenti degli ordini trasmessi dall'alto.

Anno 1625:

scorrendo le parcelle dei creditori della comunità per l’anno

1625 troviamo una enumerazione lunga e minuziosa di alloggiate; scarsi riferimenti

a piccoli fatti di vita amministrativa. Si intuisce che le circostanze dirottarono

risorse e interventi in direzioni non volute e impreviste. Ma non era guerra.

Carlo Emanuele I, nell'ottobre 1624, aveva incontrato nel castello di Susa

il generale Lesdiguières, che lo sollecitava a un trattato antispagnolo,

ma nessun impegno si era assunto. Poteva così far credere di pensare

alla guerra contro la Spagna e, nello stesso tempo, premunirsi contro la Francia.

Figuriamoci se i sudditi, in nessun modo informati, potevano prevedere o anche

solo lontanamente immaginare, ciò che poteva succedere e perché

accadeva, quando non vi riuscivano neppure i più stretti collaboratori.

Siamo perciò pieni di comprensione per i due sindaci che si trovavano

continuamente tra le mani ordinanze fatte recapitare da S.A., e per i consiglieri,

i vari Paduano, Picho, Barone inviati di qua e di là ad accompagnare

i particolari, a trasportare grano, ad accompagnare soldati della milizia

e della compagnia di cavalleria, a precettare e ad accompagnare i particolari

a trasportare grano e a trovare ospitalità a soldati reclutati anche

da paesi stranieri contro nemici variabili secondo le decisioni di S.A.

Circa una ventina furono le alloggiate di uno o più giorni da gennaio

a luglio, di diverse compagnie, delle quali conosciamo anche qualche comandante,

come monsù Corno, monsù Monbrun e monsù Della Pepa; a

maggio ci furono pure alloggiate di soldati francesi, capitati in parte anche

a Rivalta e Bruino. Svariate le missioni di consiglieri ad accompagnare dei

particolari inviati con carro e buoi "a carighar grano" ad Asti

per Torino o a Moncalieri per Asti, o a portare a Torino denari per la contribuzione

del grano richiesta dal principe (il pagamento venne respinto una volta e

considerato insoluto perché non nell'entità richiesta); visite

dei sindaci ogni giorno ai soldati delle compagnie alloggiati o a quelli di

guardia al castello di Avigliana; viaggi dei sindaci e consiglieri per accordarsi

sul numero dei soldati di milizia o sul modo di eseguire degli ordini; cessione

di cavalli, di buoi, di carri per le necessità di ogni genere.

Nelle parcelle sono rarissime le voci che si riferiscono a pratiche amministrative

di esclusivo interesse della comunità:

24-27 marzo:

Martino Picho: "per tanto charbone venduto della comunità di Sangano

somma de tre condute a torino presentatto a munsieu charon" fiorini 36

Michele Picho: "deve hauer dalla comunità per un porto fatto con

carri e buoi a carighar delli coppi alle fornaci di Moranda et quelli portati

in Sangano per coprir la casa della Comunità et ciò nel mese

di ottobre" fiorini 3

ed altri 3 fiorini per lo stesso lavoro svolto in novembre.

Si coglie insomma una greve atmosfera da stato di all'erta, fin da gennaio,

quando gli abili alle armi furono convocati.

Al 20 gennaio si dovettero accompagnare ad Avigliana i soldati di milizia

e discutere col governatore del luogo che richiedeva altri due soldati per

la guardia al castello, oltre quelli della milizia. Sangano sosteneva che

toccava a questi ultimi anche il servizio di guardia, senza bisogno di inviarne

altri

Il giorno innanzi era arrivato il primo contingente di soldati da alloggiare,

al comando di monsù Della Pepa. Il 25 febbraio furono accompagnati

a "Dros" (Drosso) dei guastatori di Sangano, trattando però,

come si era fatto per i soldati di milizia, per ottenere la riduzione del

numero; quindi una corsa ad Avigliana dal conte Ascario Piossasco per supplicarlo

"che non mandasse nissuni soldati, che gli n'era una compagnia di cavalieri

del conte di Piobesi [dunque una alloggiata] et pregarlo che uolesse scrivere

una lettera al suo suocero che gli piacessse di leuarle detta compagnia da

detto luogo".

Dal 1° al 5 maggio tutti i giorni fu a Torino un rappresentante della

comunità “per andar raccordar per doi soldati che la comunità

manteneva nel castello di Aviglian, cordar dell'alloggiata della compagnia

di cavallieri qual da parte di Sangano et parte in Riualta e Bruino, cioè

francesi". Evidente che i sindaci avevano dovuto mandare ad Avigliana

i due soldati che il governatore aveva richiesto. Certa l'alloggiata di soldati

d'oltralpe.

Il 21, 22 e 25 maggio un sindaco andò a Torino con Michele Bertetto

per "andar condur le caualle che erano state cotizzate a detta Comunità"

e ad Avigliana per ordine del Fauzone il quale convocava "per la riforma

della millitia et la leuata dei soldati". Si tratta dunque di altra convocazione

di uomini della milizia.

Da quanto riportato, risulta chiaramente che Sangano non disponeva di santi

protettori potenti in terra quanto i santi Avventore, Solutore e Ottavio in

cielo.

Sindaci e consiglieri imploravano la riduzione dei soldati di milizia e dei

guastatori, la rimozione dei cavalieri del conte di Piobesi e dei francesi.

Come chiedere la pistola a un frate: restavano i "doi soldati" al

castello di Avigliana, arrivavano altre alloggiate: quelle di monsù

Della Pepa, di monsù Corno e del Monbrun; i sindaci ogni giorno facevano

visita ai soldati di cavalleria ospiti: tutto doveva filare al meglio. Ogni

tanto si rendeva necessario integrare i rifornimenti prossimi a esaurirsi.

Michele Bertetto, il 4 maggio, andò a Coazze con la cavalla per caricar

avena e condurla a Sangano; Antonio Corderò, Battista Rosa e Martino

Picho, dal 13 al 17 giugno si recarono con carri e buoi a Torino per rifornirsi

di grano.

Altre compagnie affluivano e continuavano nelle solite razzie e "marode"

tanto che 1' 11 luglio, così è scritto sulla parcella di Michele

Trompa, un addetto del comune, il Trompa appunto, attuò la missione

che lo introdusse nel Gotha della storia di Sangano, per esser stato "vacato

mezza giornata serrar le strade acciò li soldati passassero fuori di

Sangano".

Antonio Baudino condivide la stessa gloria di esecutore di un ordine dei sindaci

che sapeva di disperazione, e lo stesso compenso di 2 fiorini, "per essersi

accetato li 20 luglio a sirrar la strada pubblica acciò li soldati

non passassero in esso luogo di Sangano".

Tanto convulso movimento di milizie destinate ai campi di Perosa, San Germano,

Asti, Chivasso , Carignano manifestano certamente una seria preparazione in

previsione di imprese militari ritenute assai vicine.

Infatti, nel 1627, Carlo Emanuele I rivendicherà il diritto di successione

al ducato di Mantova in opposizione a Carlo di Nevers, alleandosi alla Spagna

e occupando Trino, Alba e Nizza. Aveva già tutto previsto fin dal 1625,

quando il duca Ferdinando aveva richiamato presso di sé il figlio di

Carlo di Nevers. Nelle parcelle andiamo a rintracciare i nomi di quanti ospitarono

le alloggiate. Alcuni non riusciamo a leggerli, alcuni sono citati per averne

ospitato più di una:

Giacomo Garola e Benedetto Picho (alloggiate del 24 giugno e 2 luglio); Claudio

Picho (cinque alloggiate in gennaio, febbraio, marzo; ospitò e rifocillò

i soldati di monsù d'Ellera e del Monbrun, contribuì a quella

dei soldati di monsù Carron); Giovanni Fresia, Giacomo Barone e Antonio

Bandino [Baudino?] (alloggiata del 24 giugno);

Pietro Rosso (alloggiata del 29 giugno); Michele Corderò (una alloggiata

a luglio);

Michele Bertetto sindaco (alloggiata del 24 giugno e 2 luglio).

Troviamo una enumerazione di "carriagi" con carro e buoi a Torino

e da Torino ad Asti per portar grano.

Michele Corderò ricevette 88 fiorini per aver fatto questi viaggi dal

12 al 17 luglio;

Michele Bertetto ha prestato il suo bue "con altro di Michele Picho [altro

sindaco], andati a condur una carrata di balle di cannone nel luogo della

payrosa [Perosa] li 2-3-4-5-6 luglio 1625 et quele portate a Torino d'ordine

di S.A."; e la sua cavalla per portare a Chivasso "i bagaggi dei

guastatori";

Tomaso Pratto ha ospitato a colazione e a pranzo il Podestà, un consindaco

venuto a Sangano per il tasso di S.A., il cavallo di questo consindaco e la

cavalla del Podestà; ha offerto un boccale di vino "per ordine

del sindico Michele Picco".

Sono immortalati tre soldati di milizia: Antonio Corderò, già

citato per un carriaggio ad Asti, Gioannino e Benedetto Marone delle Prese,

tutti con la stessa citazione: "per la servitù fatta in cittadella

di Torino come soldato di millitia, per un mese a bon conto, fiorini 50".

Ma c'è gloria per tutti: le parcelle menzionano la cavalla di Pietro

Andruetto, prescelta all'onore di "andar per servitio di S.A. a condur

monsignore". Per tale servizio la comunità pagò un fiorino

per la sua repassuta che, nel nostro vocabolario, si chiama più semplicemente

"pasto". Il 18 maggio, per ordine dei sindaci, il messo andò

di persona alle Prese "per comandar a Pietro Andruetto di tener pronta

la sua cavalla per andar condur monsignore"... ed ebbe un pasto che,

trattandosi di un cristiano, non fu una repassuta, a spese della comunità.

Poi il quadrupede andò a Torino "cotizzato alla Comunità".

Chi fosse "monsignore" non ci è dato sapere. Il titolo traduce

"monsù", che si dava all'abate, al podestà, ai comandanti

le alloggiate. Diavolo d'un messo, certo invidiato per le trasferte e per

la qualità dei suoi servizi, molto 'meno onerosi dei carriaggi e compensati

anche con un pasto adeguato alla carica.

Sulle parcelle è stanziato un importo illeggibile "per spese fatte

al messo d'ordine delli sindici, qual è andato a cittar li soldati

delle Prese per andar all'incontro della principessa di Carignano" (Maria

di Borbone-Soisson, moglie del principe di Carignano Tommaso Francesco).

Gioanni Chiausio viene ricordato per la sfacchinata di una giornata nel parco

del castello "per segare il giardino del castello per causa che li principi

vennero a desinare" un giorno non precisato del mese di giugno. Si può

avere una menzione nella storia per aver riordinato un giardino. Ma chi ne

ebbe più lustro fu certamente il castello di Sangano, per aver ospitato

gli sposini Cristina di Francia e Vittorio Amedeo principe di Piemonte.

Anni 1626-27: i soldati di Sangano sono in servizio alla Cittadella e a San

Germano.

Pare che per qualche tempo ne siano stati designati gli uomini delle Prese.

Pietro Andruetto fu otto giorni a San Germano nel 1624 e prestò servizio

come soldato alla Cittadella dal 17 giugno 1625 al 17 marzo 1626.

Troviamo Gioannino Marone alla Cittadella nel 1626 e l'anno seguente a San

Germano; Benedetto Marone alla Cittadella nel 1626.

Michele Andruetto con Antonio Chianiano del capoluogo provvedono al mantenimento

dei soldati, sacrificando rispettivamente uno e due capretti. Francesco Corderò

e Lorenzo Padoani, per incarico dei sindaci, provvedono con buoi a caricare

le piorche di grano al Sangone per un soldato (di nome illeggibile: Giovanni

Battagario?) che nel giugno 1627 è in servizio pure lui alla Cittadella.

Il 2 gennaio 1627 i sindaci smistano i soldati della prima alloggiata dell'anno

presso le case di Giovanni Fresia, Gioanni Padoano, Maria Filippa, Giacomo

Giovale e Lorenzo Andruetto, che sono probabilmente tra i più quotati

di Sangano per censo, tant'è vero che figurano anche tra i creditori

per aver dato ai sindaci il denaro per pagare i soldati del generale De Crequi.

I fatti che maggiormente interessano le storie locali con riguardo agli anni

1600-28 sono soprattutto le alloggiate delle compagnie di ventura, le truppe

ducali d'ordinanza e quelle venute in aiuto del duca. Per questo vi abbiamo

dedicato ampio spazio. Nella nostra storia poi sono importanti perché,

con i problemi di reperimento di derrate, approvvigionamenti, carreggi, indebitamenti

che comportarono, furono la causa delle vendite dei lotti della montagna.

Le alloggiate del 1628 interessarono per la prima volta anche la gente delle

Prese.

La prima, del 17-20 luglio, interessò solamente il borgo; così

tanto che il sindaco Catterò, stesso 17 luglio, andò a Torino

per chiedere al conte Urbano che disponesse il dirottamento dei soldati del

conte di Vische in altro luogo. Fu così convincente che il giorno successivo

arrivarono a Sangano altri contingenti da smistare in parte anche a Bruino.

Si fermarono fino al 26.

Così i problemi furono tre: trovare i soldi per pagare le alloggiate,

trovare il grano che Sangano doveva fornire come contribuzione speciale a

S.A., esser costretti a crear disagi anche a chi non ospitava soldati, dovendo

trovare uomini che con carri portassero le vettovaglie alle truppe di ordinanza

che stavano raggiungendo i forti in pericolo per l'attacco che Richelieu stava

per sferrare.

Ma questo era problema dei sindaci, che come vedremo fecero l'impossibile.

I... fortunati che ospitarono i graditi ospiti furono ben indennizzati: Giovanni

Michele Picco ebbe 182 fiorini; Michele Rosa, per un'alloggiata di due giorni,

fiorini 12 e 6 grossi, considerando col massimo scrupolo che aveva sfamato

B. 7 e C. 3 1/2 (bocche 7 e cavalli 3 e mezzo!)

Lorenzo Andruetto ebbe 42 fiorini per l'alloggiata di B. 4 e C. 2; contribuì

in denaro per ì soldati alloggiati altrove (42 fiorini) e altri 24

li aveva dati al sindaco Bertetto.

I soldati del Villanis e del conte Vische avrebbero dovuto restare nel borgo

fino al 26 agosto, ma non se ne andarono che il 31, dopo che Pietro Catterò

si recò a Orbassano col sindaco di Bruino per chiedere che il Senato

ordinasse la partenza dei soldati.

Di alcuni che ospitarono soldati conosciamo i nomi e il numero dei soldati

e dei cavalli a cui dovettero provvedere:

Gio.Michele Picco: B. 17 e C. 9 (soldati o bocche 17 e 9 cavalli) complessivamente

dal 18 al 26 luglio e B. 30 e C. 15 in tutto dal 15 al 29 agosto; Michele

Faceta [Faseta?]: B. 2 e C. 1

20 luglio; B. 8 e C. 4 dal 23 al 26 luglio, B. 12 e C. 6 dal 16 al 22 agosto;

Michele Rosa B. 7 e C. 3 dal 18 al 20 luglio, B. 2 e C. 1 il 23 luglio; B.

32 e C. 16 complessivamente dal 16 al 31 agosto; Pietro Catterò sindaco,

dal 29 al 31 agosto B. 4 e C. 3.

Fu risolto un... problema pratico, trovando a Piossasco "un macellaro

che uenesse ammazzare per li soldati". Pietro Catterò ottenne

rimborsi per il fieno fornito al cavallo del sig. Bergera in visita a Sangano

per ispezionare le piazze, cioè i singoli gruppi di soldati e cavalli

smistati nelle case, e inoltre per essere andato alle Prese a riscuotere i

contributi per le piazze alle quali contribuivano e per avere impiegato tutto

un giorno ad assistere Pietro Rege che misurava il vino da distribuire ai

particolari ospitanti le alloggiate.

L'elenco delle sue spettanze è piuttosto lungo perché in simili

occasioni le incombenze del sindaco erano numerose.

Il 29 luglio si recò a Torino a presentare un ricorso per il grano

che S.A. richiedeva oltre al disagio delle alloggiate; il 31 luglio lo troviamo

ancora a Torino per prendere accordi sul trasporto delle vettovaglie che la

comunità doveva fare nei forti dove erano raccolte le truppe ducali.

La comunità doveva ammassarle nel castello fino al momento del trasporto.

Il 1° agosto andò a Giaveno a portare la consegna degli uomini

abili alle armi dal luogotenente di Giaveno e delle terre circonvicine. Il

2 agosto lo troviamo a Moncalieri per risolvere con i "monitioneri"

(gli addetti agli approvvigionamenti delle truppe) le questioni relative al

trasporto del grano che Sangano doveva come contribuzione speciale.

Il sindaco Pratto, il 26 luglio e il 1° agosto, fu costretto ad andare

a Piossasco a pregare Martino Ambrosio di prestare alla comunità il

grano della contribuzione speciale richiesta da S.A. Il 7 agosto fu a Moncalieri

per chiedere ai ricevitori del grano una dilazione della consegna; il 24 si

recò con il consindaco Catterò a Villarbasse per avere dal molinaro

il grano che questi doveva come fitto del molino per poter, con questo grano,

pagare le piazze degli ufficiali alloggiati in Sangano.

Il 28 e 29 agosto si recò a Torino e quindi a Moncalieri per cercare

di ottenere la partenza dell'alloggiata da Sangano e una riduzione della contribuzione

di grano. Ci pare che uno sconto l'abbia ottenuto, se interpretiamo correttamente

l'annotazione nella quale si riferisce che andò da Torino a Moncalieri

"per far intimar il diffalco di sacchi 19 dil grano della contributione

alli ricevitori di esso grano".

Non è facile ricostruire in base alla documentazione il movimento di

soldati nell'agosto 1628, per il susseguirsi di arrivi e partenze nei giorni

15, 16 e 22. Forse furono due le alloggiate: 15-22 e 27-31 agosto.

La concitazione delle alloggiate, contribuzioni, approvvigionamenti, anche

col ricorso a prestiti, era la conseguenza degli eventi bellici di quei giorni.

Era iniziata a marzo la seconda fase della guerra del Monferrato, con l'occupazione

di Trino, Alba e Nizza da parte delle truppe sabaude, e di Casale da parte

del governatore spagnolo di Milano, don Gonzalo di Cordova.

La Francia aveva reagito inviando un esercito e costringendo Carlo Emanuele

a difendere il ducato dalla minaccia di invasione. Per questo a luglio alcune

compagnie erano state concentrate tra Sangano e Bruino in attesa di essere

dirottate nelle località più esposte ed era giunto l'ordine

della consegna degli abili alle armi.

Ad agosto Richelieu aveva puntato su Saluzzo mettendo in pericolo proprio

l'ultimo pezzo di Piemonte che la Francia, nel 1601, aveva ceduto al duca

in cambio dei possedimenti sabaudi al di là delle Alpi.

Carlo Emanuele aveva subito inviato nel saluzzese dei contingenti tolti a

fine luglio alle alloggiate, e a Sampeyre aveva battuto e messo in fuga il

nemico, poi aveva ancora rafforzato le difese di Susa: guastatori delle comunità

valsusine erano stati destinati ai lavori di rafforzamento delle difese di

Susa e di Avigliana con continui avvicendamenti.

L'annotazione del Libro dei Conti a proposito della "servitù da

soldato à Susa et Cittadella i Torino" del figlio di Pietro Andruetto

è perciò un dato importante a proposito del contributo portato

anche dalle comunità vicine alla Val di Susa, pure nell'anno 1628,

prima dello sfondamento di quella linea da parte dei Francesi e della conseguente

ritirata di Carlo Emanuele su Avigliana (primavera 1629). I Francesi non furono

a Torino nel primo anno della seconda guerra del Monferrato. Il figlio di

Pietro Andruetto era perciò arruolato a Susa e alla cittadella di Torino

come permanente di presidio.

Gustosa una parcella di spesa del luglio 1629 - marzo 1630. Vi troviamo dialettalismi

e pure vocaboli ed espressioni che, per uno strano uso delle doppie, si prestano

a una lettura con... inflessioni cossighiane. Dice che i sindaci sono "Pero

caté e Batista pra" [Pietro Cattero e Battista Prato]; "guastadori

di Sangano alla fortificacione di Uigliana" [in piemontese sarebbe: vastador

a la fortificassion d'Viana] insieme a Pietro Rosso, sono "il Cavaloto

e il figliollo di Gianeto gianssé" [il figlio di Gioannetto Giansero]

e ricevono la paga di 25 fiorini. “A quella fortificacione trauagliano

anche dei caualantti”, cioè uomini addetti alla cura dei cavalli,

e ricevono 58 fiorini. Per sollecitare l'invio dei guastatori sono dovuti

venire due carabini del capitano Cauda. Sangano, il 10 novembre, ottiene di

fornire vino per otantta fiorini, anziché grano per altrettanti, al

"municionero" [munissioné, in lingua piemontese di allora,

era l'incaricato dei rifornimenti per l'esercito]. A dicembre la spunta per

una dilazione al contributo di "ducatoni centto" per la macina del

grano alla Compagnia del marchese Giullio Rangone.

Carreggi,

taglie, celade, alloggiate,

tassi ducali per il sogno d’un grande ducato

Non ci fu guerra fino al 1613, ma il ducato era uscito esausto

dal decennio 1588-99 e consapevole del pericolo sempre incombente di invasioni

da parte dei Francesi. Si avvertiva la necessità di avere truppe pronte

per ogni evenienza e fortificazioni solide ai confini; Carlo Emanuele inoltre,

preso da ambiziosi progetti di inserimento del suo Stato nel gioco delle grandi

potenze e di spericolate alleanze, voleva una degna capitale. A cominciare

dal 1606 i bilanci delle comunità saranno quindi gravati dalle contribuzioni

per conto delle comunità, date da esse ai privati per rimborsi.

Le comunità dovevano infatti provvedere al trasporto di materiale per

la realizzazione dei grandiosi progetti urbanistici, oppure a donativi a favore

di S.A. perché potesse condurli a termine per il prestigio della corte,

e a contributi sotto diverse forme per dotare il ducato di truppe all'altezza

dei loro compiti.

E ancora, da quell'anno furono intrapresi grandiosi lavori per completare

il castello di Rivoli sotto la direzione di Carlo Castellamonte e, a Torino,

di modifica della piazza del Castello Ducale (attuale piazza Castello) su

progetto di Ascanio Vitozzi.

Le opere pubbliche in cantiere per Torino avrebbero comportato l'abbattimento

delle case che si assiepavano attorno al castello degli Acaja appoggiato alle

mura (Palazzo Madama) per ricavarne un'ampia piazza che diventasse spazio

di passaggio e di sosta per la cittadinanza; su un lato della piazza sarebbe

poi dovuto sorgere il nuovo palazzo ducale vicino al duomo, collegato ad esso

con un passaggio interno (attuale Palazzo Reale) a testimoniare che nel sovrano

il potere temporale era legato al favore divino.

Nel 1608 sul lato frontale della piazza prospiciente il castello, Ascanio

Vitozzi costruì una fila di portici (dall'angolo con la attuale via

Palazzo di Città all'angolo con via Garibaldi).

Insomma, a cominciare dal 1606 ci furono anni di lavoro per muratori, carpentieri,

fabbricanti di mattoni e tutti gli altri commercianti e artigiani addetti

all'edilizia.

E anche, questo non lo dicono le storie di Torino e le storie dell'Arte, ma

risulta chiaramente dai Causati della Comunità di Sangano, per i contadini

sanganesi che possedevano carri e animali da tiro.

Riportiamo dalla "Parcella delli creditori della Comunità di Sangano

sopra il primo quartiero [primo trimestre] del presente anno 1608":

foglio 6

Bartolomeo Benedetto - per un caregio fatto da Rivalta al forte di Cittadella

di Turino in condurre mattoni fiorini 10

foglio 7

Andrea Barone - per un caregio come sopra fiorini 10

Michele di Guglielmino Rosa - per un caregio da Orbassano al Castello di Torino

in condur mattoni fiorini 10

Giacomo Garola - come sopra fiorini 10

Antonio Picho - per altro caregio in condur travi d'Avigliana a Turino et

stato doi giorni con suoi bovi et carro fiorini 16

Steffano Forchiero - per la sudetta causa et stato doi giorni come sopra Fiorini

16

Bartolomeo Benedetto - per un caregio in condur mattoni da Orbassano a Turino

et stato un giorno fiorini 10

Michaelle Giolito - per detta causa et come sopra fiorini 10

Andrea Barone come sopra et per detta causa fiorini 10

Michele Giolito - per resto di un carregio fatto da Rivoli in Turino in condur

lose, deducendo fiorini 8 havuti dà fiorini 2

Si tratta dunque di operazioni di trasporto di materiale edilizio a Torino.

Il termine "carregio" o "caregio" viene usato per indicare

il trasporto di cose con carri e, nello stesso tempo, l'obbligo per gli abitanti

della comunità, di porre gratuitamente a disposizione i carri per un

pubblico servizio.

Qui va inteso nel primo significato: infatti i particolari obbligati a prestazioni

d'opera vengono retribuiti.

Gli anni dal 1606 al 1610 sono ricordati nella nostra storia, come in quella

di tutti i comuni del Ducato sabaudo, per i gravosi tributi, tassi ducali,

taglie, richieste di servizi.

Le dimore principesche di Rivoli, del castello d'Acaja (Palazzo Madama, piazza

Castello cuore della capitale sabauda), i fasti, le feste e le spese di corte,

il mantenimento delle milizie, pesarono sensibilmente sui bilanci delle comunità.

Dopo 350 anni concediamoci un po' di legittimo orgoglio: torniamo ad ammirare

la Cittadella, Palazzo Madama, Palazzo Reale, tinteggiato a nuovo; facciamo

due passi sotto i portici di piazza Castello, davanti al Palazzo della Regione

e, nel rendere il giusto riconoscimento agli architetti, andiamo col pensiero

ai tanti Benedetto, Barone, Rosa, Garola, Picho, Forchiero, Giolito, Martino

e quanti altri ancora e ai loro pazienti buoi sottratti ai lavori dei campi

per servizio di S.A.

Torniamo alla nostra storia e ai lontani anni 1608-10.

Il 24 settembre 1607 i sindaci Michele Picho e Pietro Catterò si presentarono,

insieme ai consiglieri e credendari Alberto Rosa, Michele Forchiero e Martino

Picho, davanti al luogotenente Giovanni Battista Augusta.

Alla presenza del curato Giovanni Oddono e di Paolo Gallo di Grugliasco, convocati

come testimoni, di comune accordo "imposero una taglia per satisfactione

delli parcellati et causati sopra il terzo quartiero dell'anno da esigersi...

da tutti li particolari possidenti beni sopra il finaggio et territorio d'esso

luogo".

La stessa cosa accadde il 18 giugno 1608.

I sindaci Giovanni Pietro Rosa e Martino Picho, e i consiglieri credendari

Martino Bertetto, Michele Rosa, Giovanni Corderò, Andrea Barone, davanti

al podestà di Sangano, Giovanni Battista Augusta e a testimoni, imposero

"una taglia per satisfactione delli parcellati sopra il secondo quartiero

dell'anno [secondo trimestre], incluso il resto del donativo di S.A.".

Continuando a sfogliare il libro dei causati, troviamo che anche per il terzo

quartiero di San Michele del 1608 fu imposta una taglia "per le difficultà

nate tra il Consiglio", e ancora un'altra il 16 giugno 1610 dai sindaci

Michele Rosa e Michele Picho, d'accordo con i consiglieri Giovanni Pietro

Rosa, Andrea Barone, Giovanni Paolo Picho e Pietro Catterò.

Detto semplicemente: per pagare i creditori, le comunità si trovavano

spesso costrette a imporre taglie ai possessori di beni stabili. Costoro pagavano

la tassa al Comune, il quale se ne serviva poi per retribuire i particolari

e rimborsarli delle spese da loro fatte per servizi alla comunità,

attuando press'a poco il detto popolare: "rubare al parroco per fare

offerta alla chiesa".

Sindaci e credendari erano persone dabbene; la gente, anche allora, non manifestava

entusiasmo se le si alleggeriva la borsa, ma le scadenze incombevano, mancavano

i soldi e Sua Altezza autorizzava il modo con cui procurarli; sindaci e credendari,

sia pure a malincuore, ricorrevano ai mezzi loro consentiti.

Le deliberazioni dei sindaci e dei credendari sopra riportate con le date

24 settembre e 18 giugno 1610, meritano ancora un po' d'attenzione da parte

dei lettori. In entrambe, accanto ai sindaci, troviamo in azione anche dei

consiglieri credendari, delegati dal consiglio dei capi-casa. È chiara

ora l'organizzazione amministrativa della comunità: il Consiglio dei

capi-casa (Credenza Maggiore o General Consiglio) costituito da tutti i capifamiglia;

due sindaci; un consiglio di credendari in numero variabile da 3 a 5, delegati

dal Consiglio dei capi-casa.

Quando veniva ordinato un donativo o un tasso per Sua Altezza, si doveva deliberare

immediatamente; perciò, se le casse comunali non avevano soldi, era

necessario ricorrere a prestiti i cui interessi poi gravavano sulla comunità.

Quasi sempre la soluzione più facile era l'imposizione di una taglia.

Nel 1607 il tasso di S.A. fu di 506 fiorini, 3 grossi e 2 denari; nel 1608

(secondo quartiero), di 106 fiorini, 3 grossi, 2 denari; nel 1609 e 1610 di

600 fiorini (due fiorini = la paga giornaliera di un artigiano, vedi p. 42).

Del donativo per il 1608 non conosciamo l'importo preciso, perché le

carte dell'Archivio della Comunità riportano soltanto i debiti e non

i pagamenti deliberati nelle sedute del Consiglio di Credenza, però

"il resto del donativo da S.A. domandato" fu di ben 2172 fiorini

e 4 grossi4. Un esempio di donativo è quello richiesto ai comuni nel

1648, allorché Carlo Emanuele II raggiunse la maggiore età.

Un attestato rilasciato da Giovanni Pietro Fornerii "Consigliere e Tesoriere

generale e de straordinari [degli affari straordinari] di qua da Monti per

S.A.R." il 23 dicembre dichiara che: "la Comunità di Sangano

ha versato la somma di lire 37 e soldi 10 per il donativo spontaneo che fa

a S.A.R. in occasione di sua Maggior età è [sic] Principio di

sua reggenza, in tante che ha pagate al Capitano di Campagna Pietro Sasso

à [sic] conto del suo Trattenimento del luogotenente e di n. 38 Soldati

di Giustizia dell'anno corrente a ragione di lire 663 il mese, di quali lire

37-10 come sopra quitto della Comunità a cui spetti".

Tradotto in lingua italiana più "decente" e con espressione

più sintetica: la Comunità di Sangano ha pagato in un unico

versamento per l'alloggiata durata un mese di 38 soldati di giustizia e del

luogotenente del capitano Pietro Sasso, lire 663, nelle quali sono comprese

anche lire 37 e 10 soldi per il "donativo spontaneo" che ha fatto

in occasione della maggiore età del principe Carlo Emanuele II.

Precisiamo soltanto il piccolo particolare che il donativo "spontaneo"

veniva richiesto e già stabilito d'autorità nella sua entità.

Dalle parcelle e dai causati risulta che il resto dei debiti comunali, oltre

il donativo e il tasso, era costituito dagli stipendi da erogare all'esattore,

ai sindaci e al messo, dalle paghe ai soldati, dal pagamento delle celade

e delle "vacazioni"5, quasi sempre fatte per saldare i conti della

comunità o per portare cibarie ai soldati oppure per accompagnarli

ai luoghi di destinazione, dai rimborsi-spesa per carreggi. Per celade Sangano

versò 9 fiorini, 4 grossi, 2 denari nel primo quartiero del 1608. Quello

stesso anno ci furono rilevanti spese militari.

Oltre quelle per i carreggi, il tasso ducale, il resto del donativo per S.A.,

i pagamenti per celade, troviamo un rimborso spese a Marchioto Mario, Bartolomeo

Masoero, Bartolomeo Benedetto, Bartolomeo Garola e Gioanoto Malandrino "per

resto di servitù come soldato di giorni sette" e "per assegnatione

fatta come soldato di militia" a un rappresentante della comunità,

(certo Nicolao), che dovette fermarsi ad Avigliana "per portare cibarie

ai soldati anche in diverse altre volte che sono andati ad Avigliana per comandamento

dil Sig. Capitano di millitia d'essa per le cui andate no hanno havuta altra

soddisfatione che de spese"; a un altro, Giovanni Chirio, "vacato

in Pianezza per portar dinari alli sudetti soldati ivi col sudetto loro capitano

et compagnia d'ordine di S.A. andati".

Infine a Bartolomeo Garola (uno dei cinque cotizzati ad Avigliana), "per

un giorno vacato ad Avigliana in portar acconciar le arme della comunità

rimesse a detti soldati", e a Giohanneto Rosa, di fiorini 32 "per

un moschetto venduto alla comunità, con sue fiasche et forchete".

Nelle parcelle il Nicolao è citato due volte, una per rimborso di 25,

l'altra di 15 fiorini, e sempre "per spese ministrate alli soldati di

Sangano" e "per essere stato ospite dil signo del gallo [albergo

del Gallo] in Avigliana". Questi accompagnò diverse volte, come

vi è scritto, i soldati di Sangano "andati in servitù come

cottizzati da detta comunità, nel castello di Avigliana".

Gli uomini della milizia paesana venivano dunque reclutati a turni. I cinque

che abbiamo poc'anzi nominato erano forse elementi specializzati, tiratori

scelti (infatti, almeno Gioanneto Rosa era moschettiere), convocati per addestramento

sia ad Avigliana sia a Pianezza.

La prima località vantava antiche tradizioni nella fabbricazione di

armi; qui venivano, a spese della comunità, revisionate e riparate

quelle dei soldati specializzati, mentre quelle rustiche, che erano anche

attrezzi da lavoro, venivano rimesse a punto dai particolari stessi che se

ne servivano. Quell'anno, a gennaio, furono convocati anche 15 soldati di

Coazze: 5 con moschetto, 5 con archibugio, 4 con picche e 1 con alabarda.

Le parcelle dei creditori della Comunità di Sangano, per l'anno 1608

danno un totale uscite di 2997 fiorini; di, questi circa 2390 sono per spese

militari. Il rimanente comprende stipendi e rimborsi per missioni nell'interesse

della comunità, percentuali su servizi prestati. Tra esse il pagamento

di fiorini 6 a favore di Giacomo Frayti: "per tre giorni vacati in far

la porta alla chiesa di Santo Lorenzo".

" Già nel 1265 è citata la località "alla fontana

di S. Lorenzo". C'è un nesso tra questa e il titolo della chiesetta:

di solito è il luogo che prende nome dalla chiesa. S. Lorenzo sorse,

appena fuori dell'abitato, sulle prime terre abbaziali date a censo. Gli elementi

romanici della primitiva facciata rivolta ad occidente, ora quasi del tutto

coperti dall'intonaco, avvalorano l'ipotesi che l'edificio risalga alla metà

del secolo XIII. Nel 1608 fu dunque rifatta, fu restaurata ancora nel 1750

e nel 1758 (Conti esattoriali, a. 1760, ACS); del secolo XVIII sono l'attuale

facciata e il portico. Come le altre cappelle, non fu consacrata, ma solo

benedetta.

"L'anno 1738, alli 10 di agosto, è stata benedetta la cappella

di S. Lorenzo posta sopra le fini e sotto la parrocchia di Sangano, riparata

detta cappella e restaurata, è stata dissi, benedetta da me, sig. Antonio

Borgarello di Cambiano presentaneo prevosto... come delegato dall'Ill. mo

Sig. Vicario Arcivescovile".

Vacazione: dal latino vacare = dedicarsi a –

essere occupato a

Celada: mantenimento dei soldati

La delimitazione del confine oltre il Sangone 8 aprile 1680

In pieno regime feudale non era indispensabile una segnatura

dei confini: era sufficiente che il suddito sapesse a chi doveva pagare i

tributi di carattere personale e le servitù d'uso. I feudi rientravano

l'uno nell'altro, ma il rapporto tra persona e persona del feudatario con

il suddito e coi vassalli, trasmesso per donazione, anche se poteva suscitare

conflitti, ne rendeva sempre possibile la risoluzione con transazioni. Per

quanto era possibile si cercava di farli coincidere con elementi bene identificabili

del paesaggio: versanti delle montagne, boschi, corsi d'acqua, una strada.

La montagna limitava il feudo di Sangano da quello di Piossasco e, col Sangone,

da quello degli Orsini di Trana; ma basta leggere l'atto di donazione di Landolfo

del 1011 per rendersi conto come i possessi di San Solutore rientrassero anche

nei feudi di Trana, Reano e Piossasco.

Così sul lato del Sangone era delimitato perché al di là

c'era Palassoglio o Palazzolo anch'esso feudo di San Solutore.

Quando nel secolo XIII sorsero le comunità locali, i confini continuarono

a coincidere con quelli dei feudi. Ma, come attesta il documento a cui ora

accenneremo, nel 1680 fu necessario definirlo verso Villarbasse.

La comunità di Villar di Basse (così era denominata: in latino

Communitas Vilaris Bassiarum) che aggregava gli abitanti di Palassoglio (sotto

la giurisdizione degli abati commendatari di San Solutore) e quelli di Carré

(allora sotto i Porporato di Luserna), complessivamente 850 abitanti (166

famiglie), da alcuni anni era in lite con quella di Sangano per i confini.

Particolari di Sangano avevano terreni in territorio di Villar di Basse e

viceversa; questo rendeva molto difficile agli esattori dell'una e dell'altra

comunità la riscossione delle imposte sui beni per il rifiuto di pagare

e per la contestazione del diritto dell'una o dell'altra a riscuotere.

La contesa era stata portata all'esame del Senato. Poi si cercò una

risoluzione amichevole e ciascuna comunità designò dei procuratori

autorizzati a trattare.

Sangano incaricò i sindaci Martino Bertetto e Francesco Ferrerò,

i consiglieri Bartolomeo Cattero e Michele Rosa, il notaio Pacchiodi; Villar

di Basse i sindaci Giuseppe Maffiodo e Giacomo Gabriellotti (uno di Carré,

l'altro di Palassoglio secondo una consuetudine risalente al 1466) con il

notaio Pietro Paolo Garrone.

L'8 aprile 1680, dopo un sopralluogo con un agrimensore rivolese, Sebastiano

Pasero, furono piantati i termini e fu redatto l'atto di transazione. Sulla

copia dell'atto custodita nell'archivio comunale, un fascicolo di nove pagine,

recante sul retro l'annotazione: "Transazione seguita tra la Comunità

di Sangano et quella di Villar di Basse - 1680 8 aprile", è indicata

la posizione dei termini e se ne ricava il tracciato del confine. È

una linea di circa 1600 metri che partendo dal termine posto a nord sopra

la strada Villarbasse-Reano nella zona detta "Comba dei termini"

a segnare il punto di incontro dei tre confini di Reano, Villarbasse e Sangano,

scende verso mezzogiorno di 60 trabucchi (un termine ogni 30 trabucchi) fino

a una pietra con incisa sopra una "V" e con sopra una croce alta

due piedi e mezzo.

Prosegue per altri 30 trabucchi attraverso i prati della regione di Basse

(3° termine), poi ancora per 76 trabucchi e un'oncia e mezza, fino nei

pressi della strada pubblica di Basse che scende da Rivaita a Reano (4°

termine).

Da questo punto segue per 393 trabucchi verso levante la strada, toccando

il 5° e 6° termine fino all'incontro con la strada che va verso il

Sangone. Procede quindi verso mezzogiorno per la strada Sangano-Rivalta per

52 trabucchi e 3 once ai Goretti di Sangone fino alla bealera (7° termine);

la segue verso levante per 109 trabucchi e 4 once (8° termine); di qui

prende a mezzogiorno per 18 trabucchi e 1 oncia fino al Sangonello, nella

regione detta Sangone (9° termine); segue il Sangonello in direzione di

levante per 61 trabucchi e qui finisce toccando l'ultimo termine.

Risulta perciò che il confine di Villar di Basse dalla Comba dei termini

(tre confini) va verso sud attraverso i prati di Basse fino alla strada pubblica,

la segue verso est attraversando il bosco dell'Inverso e i prati penetrando

nella regione Sangone fino al Sangonello; di qui nella Loja detta Meisino

fino alla chiusa ("ficha" sul documento) del molino di Villar di

Basse sul Sangone.

A Sangano appartengono i boschi dell'Inverso di Basse, i prati al di sopra

della strada e tutti quelli al di sopra del limite verso Sangano e il Sangone,

i prati di Lilla.

Il confine di Sangano verso Villarbasse dall'8 aprile 1680 resta dunque definito

oltre il Sangone dalla strada Rivalta-Reano, dalla bealera comune e dal tratto

del Sangonello da questa al Sangone. E il Sangone pigro e scorbutico, sempre

attento a non perdere occasioni per rivendicare la sua presenza.

Dal libro:

Storia di Sangano e della sua gente

Giuseppe Massa - Maria Teresa Pasquero Andruetto

Lazzaretti Editore, 1996.

wwwww—wwwww

Il 19 gennaio1265 il sig. Opizzone, abate di San Solutore accensa un pezzo di terra dominica (la terra data in concessione ai coloni): un prato in Sangano alla fontana di San Lorenzo a Giovanni Plebano "quadam pecia prati iacente ad fontanam sancti laurentii" dietro pagamento del canone annuo di 11 denari e 60 soldi segusini di buon peso.

| |

Nella comparsa 20 dicembre 1785 per la comunità

di Sangano si sono prodotti li seguenti documenti:

… Nelle fini di Sangano in poca distanza dal luogo ed in molta distanza

dal Sangone vi è una di tante sorgenti denominata la Fontana di San

Lorenzo come poco distante dalla Cappella d’esso Santo, la quale getta

molta acqua e serve a bagnare alcuni beni in qua’ contorni, li possessori

de’ quali hanno tal acquaggio dall’Abbazia, è sono tenuti

per esso al pagamento del fitto, come apparisce dai consegnamenti, benché

adesso siasi lasciato andare in disuso la ricognizione di tal diritto ed il

pagamento del fitto, per non essersi rinnovati li consegnamenti da 100 anni

a questa parte…

|

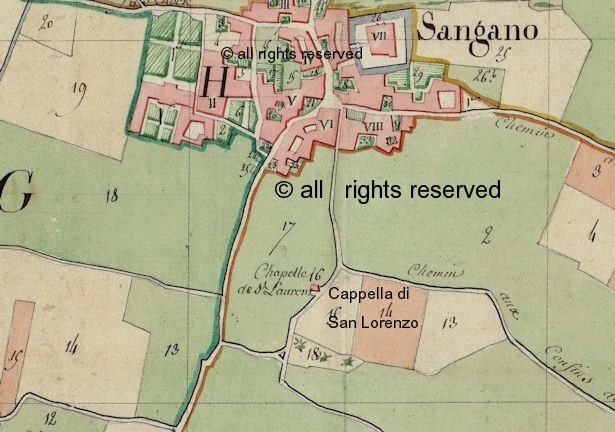

Particolare della mappa Napoleonica anno 1812

Archivio di Stato Sezioni Riunite

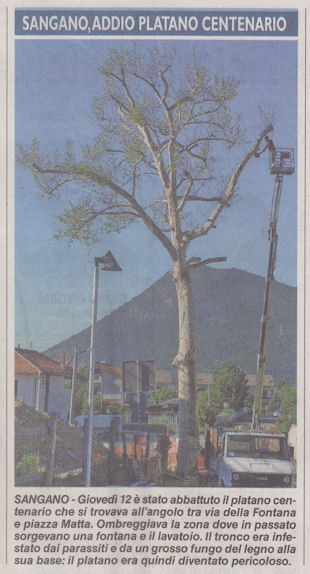

Cartario di San Solutore

In via della fontana, dove ora c’è l’ingresso

dei garage del complesso edilizio San Gioacchino, esisteva, fino agli anni

60, prima dell’evento delle lavatrici, un lavatoio che, svolgeva egregiamente

la sua funzione.

Era uno dei tre principali lavatoi di Sangano, l’unico con acqua sorgiva,

mentre altri erano posizionati su bealere o corsi d’acqua.

Il lavatoio si trovava in prossimità del grande platano, dove l’aveva

costruito l’allora proprietario Gioachino Gallo (classe 1873 - Sindaco

dal 1921 al 1926), convogliando l’acqua che sgorgava spontaneamente

nel vicino prato.

Era a pianta triangolare, circa metri 4 x 3, e nell’angolo retto usciva

la sorgente.

Sul lato opposto c’era una grande pietra rettangolare, circa 2 x 1 metro,

e una losa, pietra piatta, inclinate, dove trovavano posto 3 o 4 lavandaie,

inoltre c’era uno spazio dove si poteva posizionare una lavoira, asse

inclinato con due sole gambe per una ulteriore lavandaia.

Le lavandaie dovevano inginocchiarsi per lavare e, per essere meno scomode

e non bagnarsi le ginocchia, si portavano da casa ‘l cassiot, un inginocchiatoio

in legno riparato da tre parti, in cui ponevano un cuscino o stracci vari.

L’acqua sgorgava tutto l’anno ed essendo sorgiva aveva la tendenza

a formare la nita, muffe o alghe verdi che dovevano essere rimosse, pulidè

la funta-a, specie quando le lavandaie dovevano lavare lenzuola o tovaglie

grandi, che poi dovevano essere tursùe, operazione che richiedeva due

persone, per spremere il più possibile l’acqua.

Nelle fredde giornate d’inverno, essendo l’acqua sorgiva più

calda, si poteva notare la nebbiolina di vapore acqueo, sulla fontana e per

un buon tratto delle due bialere laterali di scarico.

La fontana, captata per esigenze edilizie, ora scorre intubata lungo l’omonima

via e continua a sgorgare per tutto l’anno.

La si può vedere riaffiorare nei pressi del n° 44 di via della

Fontana.

|

Il lavatoio si trovava in prossimità del grande platano

| |

Il lavatoio alla fontana di San Lorenzo

|

La freccia indica il canale con cui era convogliata l’acqua al lavatoio

|

Queste foto le ho scattate durante gli scavi per la posa del

tubo di captazione della sorgente.

Detto tubo parte da circa 30 cm. al disotto del pavimento delle camere mortuarie

dell’RSA

e con pendenza minima, circa 0.5%,

|

sfruttando la differenza di pendenza affiora al fondo di via della Fontana. (al n° 44)

A cura di Mario Matta

Peccato che la fontana sia finita in un canale di scolo

|

Un esempio di come si attrezzavano le donne per lavare i panni

La coltivazione dei bachi da seta

A Sangano si viveva di agricoltura, almeno 50 anni prima

che Giusiana

le facesse rifiorire, erano molto praticate la bachicoltura

e la gelsicoltura, sebbene soltanto come attività integrativa del reddito

familiare.

Tra il 1873 e il 1883 una ventina di privati si erano associati per ottenere

una produzione di bozzoli tale da interessare qualche filanda e rendere più

agevole l’acquisto della semente e la vendita dei bozzoli.

Il Prevosto Don Magnetti (Parroco dal 1847 al 1885) teneva la nota delle operazioni

di acquisto e di vendita degli associati.

I soci erano: Giovanni Caselli, Picco Benedetta, Gaspare Prina, Domenico Ghigo,

Giuseppe Cugno, Carlo Battagliotto, Martini Teresa, Battista Giachero, Macario

Marianna, Rosa Merlo, Nicol Maddalena, Martini Orsola, Antonio Portiatto,

Bonino Battista, Michele Levrino, Michele Demichelis e qualcun altro, tra

cui il prevosto.

Don Magnetti è la fonte, per la verità non molto chiara, alla

quale attingiamo le notizie sulle operazioni del gruppo: annotava disordinatamente,

faceva quattro calcoli al momento delle consegne: a lui questo bastava, ma

a noi no. Sappiamo che a gennaio, o anche a marzo secondo una testimonianza,

il filandiere Amar, titolare di una manifattura sita in Orbassano in via dei

Molini e un certo cavalier Assarotti di Genova, passavano a vendere la semente

del bombice da gelso oppure anche i bozzoli da riproduzione; i soci comperavano

a 18 lire l’uno i “cartelli” o “cartoni” contenenti

ognuno un’oncia di semi (g. 30,7) che, se acquistati a gennaio, venivano

tenuti avvolti in una garza rotolata fino al 15 – 18 aprile(1). A giugno

ripassavano a comperare i bozzoli, sia quelli destinati alla filanda, sia

quelli da riproduzione da rivendere ai bachicoltori; rendevano dalle 43 alle

47 lire il miriagrammo quelli da filanda; da un’oncia di semente era

possibile ricavare anche 8 miriagrammi di bozzoli.

I particolari che vendevano versavano però per il sevizio una quarta

parte al compratore, il quale per giunta li pagava in due rate.

Le vendite dei bachicoltori locali andavano da un minimo di 8-12 Kg, ad un

massimo di 40-80 Kg. a socio; da 4 chili di bozzoli secchi in filanda si ricavavano

in media un chilogrammo di seta greggia.

1 ) Testimonianza della maestra Sada Mea

|

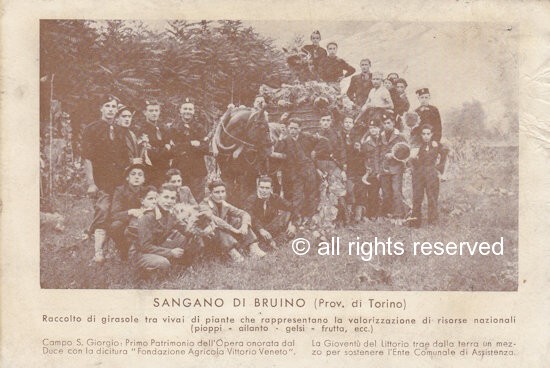

Sangano di Bruino

Raccolta di girasoli tra vivai di piante che rappresentano la valorizzazione

di risorse nazionali

(pioppi - ailanto - gelsi

- frutta, ecc.)

Campo

San Giorgio: primo patrimonio dell'Opera onorata dal Duce

con la dicitura "Fondazione Agricola Vittorio Veneto"

La gioventù del littorio trae dalla terra un mezzo per sostenere l'Ente

Comunale di Assistenza

|

I bachi da seta

|

Sangano, addio platano centenario

|

l'eco del chisone mercoledì 18 luglio 2012

Pag 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Maria Teresa Pasquero Andruetto